LES

CHRONIQUES

DE

JEAN

TARDE

CHANOINE THÉOLOGAL ET VICAIRE GÉNÉRAL DE

SARLAT

Contenant

l'histoire religieuse et politique de la

ville et du diocèse de Sarlat,

depuis les origines

jusqu'aux premières années du XVIle

siècle

ANNOTEES

PAR

le VTE Gaston de GÉRARD

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU PÉRIGORD

PRÉCÉDÉES D'UNE INTRODUCTION

PAR

M. Gabriel TARDE

MEMBRE. DE LA MEME SOCIÉTÉ

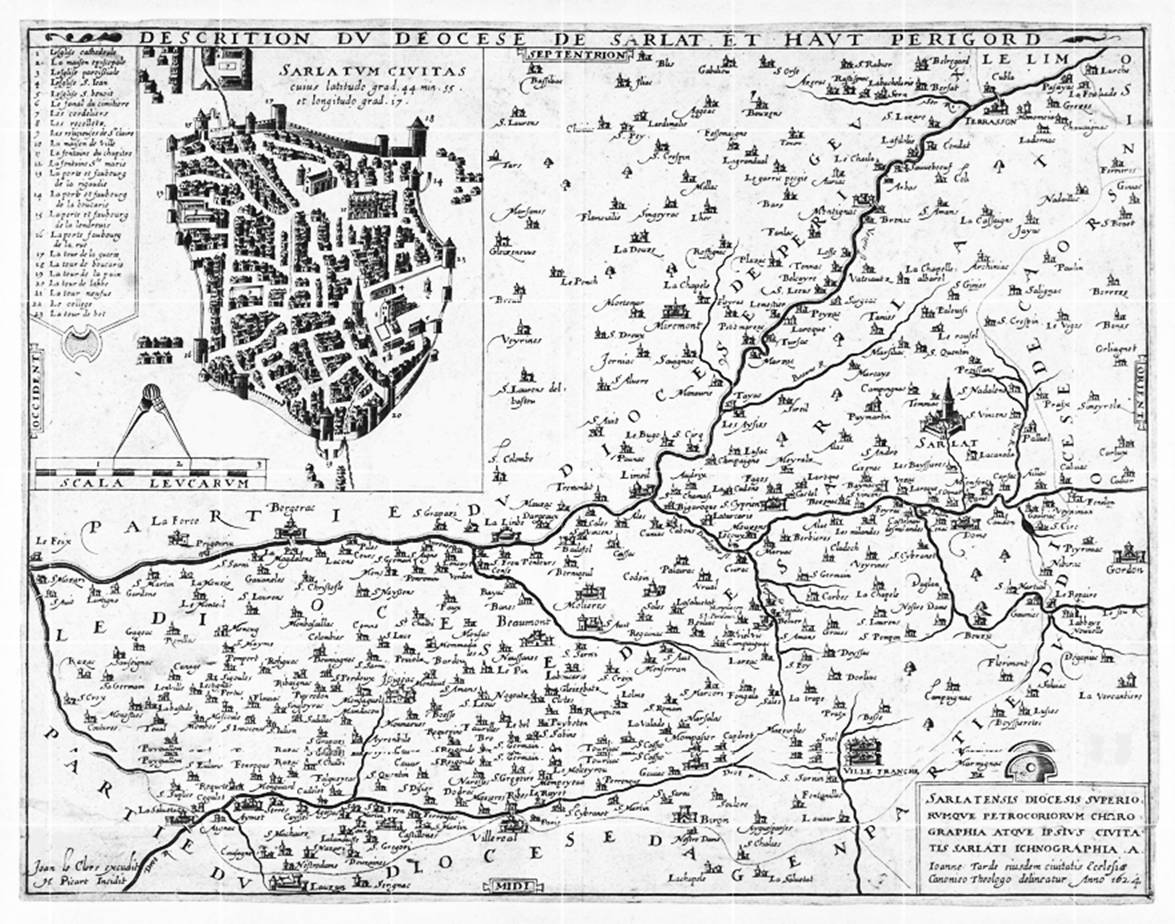

Carte du diocèse de Sarlat dressée par le chanoine Tarde en 1624.

Du premier estat du Périgord (694 av. J.-C. - 47 av. J.-C.)

Du deuxiesme estat du Périgord (47 av. J.-C. - 420 ap. J.-C.)

Du troisiesme estat du Périgord (420 - 510)

Du quatriesme estat du Périgord (510 - 1152)

Du cinqiesme estat du Périgord (1152 - 1453)

Du sixiesme estat du Périgord (1453 - 1625)

Notes finales (par le vicomte de Gérard)

Table des noms de lieux et personnes

JEAN

TARDE

(1561-1636)

I

II y a des sources où tout un village vient puiser, bien qu'elles ne soient point publiques; et rien ne montre mieux la nécessité de leur donner enfin ce caractère. Telles ont été les Chroniques du chanoine Jean Tarde. Leurs copies inexactes ont été si souvent citées, qu'il était grand temps de les publier pour les érudits (1). Cette publication aura pour premier mérite de rejeter dans le néant nombre de variantes manuscrites, dont le moindre défaut est d'être incomplètes et fautives. Non seulement elles suppriment ce qu'il y a de plus intéressant et aussi de plus précis incomparablement, les détails jusqu'ici inédits sur la lutte contre les Anglais et sur les guerres de religion; mais encore elles font subir au texte l'injure d'interpolations et d'additions disparates, où s'altère et s'efface à l'œil la touche nette de notre auteur. J'espère qu'à présent, dépouillé de tout alliage, il apparaîtra ce qu'il est, un bon écrivain de son temps, sobre, concis, allant droit au fait, et point trop gêné dans le justaucorps de sa phrase, qui évite les longues traînes et les réduplications de mots où se complaisent souvent ses contemporains. Son style sans vibration, mais non sans nerf, est rehaussé à l'occasion par quelque image juste et pittoresque, et, s'il sent un peu le terroir, il porte surtout la marque du géomètre imaginatif. Mais, si je m'arrêtais trop à ces qualités superficielles, qu'il convient de ne pas surfaire, je ferais tort au savant dont la passion du vrai a seule rempli la vie.

Cette vie est d'ailleurs assez simple: une

visite du diocèse de Sarlat par ordre de l'évêque, en 1594, deux voyages à

Rome, l'un en 1593, l'autre en 1614, et des relations avec Galilée à cette

dernière date, une nomination en qualité d'aumônier ordinaire de Henri IV en

1599: voilà les événements

les plus notables de cette existence. Mais par quelle singularité, en plein Périgord noir, un mathématicien, un astronome distingué, est-il né au XVIe siècle? Même de nos jours, les vocations scientifiques sont rares dans notre pays; et, parmi les esprits éminents à divers degrés dont il s'honore, poètes, moralistes ou philosophes presque tous, on compte un seul Jean Rey. Cependant, dès 1615, 6 ans à peine après la découverte du télescope, 4 ou 5 ans tout au plus après son premier emploi par le grand savant Florentin, un de ces merveilleux instruments, infiniment rares à cette date en France (2), se dresse dans le fond du diocèse de Sarlat, à quelque vieille fenêtre gothique de cette forteresse abrupte et déjà en ruines, sous un rocher, qu'on appelait la Roque de Gajac. Et là, pendant 10 années consécutives, cet engin surprenant est braqué, non par quelque astrologue à l'usage d'un châtelain qui se fût piqué d'imiter la cour (3), mais par un véritable homme de science qui suit Galilée, par un chanoine théologal, c'est-à-dire professeur de dogme, qui ne craint pas de se déclarer partisan de Copernic, de rejeter même les derniers épicycles conservés par celui-ci et d'esquisser à grands traits le vrai système du monde. Combien y avait-il alors de Français éclairés de cette lumière toute nouvelle (4)? Ce savant, il est vrai, a son erreur de prédilection, plus chère à son cœur que toutes les vérités d'autrui: il a découvert une constellation dans les taches du soleil, et s'est empressé de la baptiser. Mais cette illusion est si séduisante, elle s'appuie sur des observations si méthodiques et si persévérantes, qu'il la fait quelque temps partager, qu'on la lui envie, qu'on la lui vole, et il se trouve en fait, après deux cent cinquante ans, qu'elle pourrait bien contenir au fond une paillette d'or, une toute petite parcelle de vérité.

Chose à noter aussi, cet inventeur et ce parrain d'astres imaginaires, sarladais pur sang malgré tout, aime sa patrie d'un amour passionné, dont ce livre que nous publions est le témoignage. Il en dresse le premier la carte, il en fait le premier l'histoire, il en parle toujours avec fierté, et avec

une tendresse qui surprend sous cette plume de géomètre et de géographe. Ce serait l'amoindrir pourtant et le méconnaître que de voir dans ce patriotisme local l'âme et l'inspiration unique ou même dominante de ses travaux. S'il n'est guère de son pays qu'il adore, il est bien de son siècle, qu'il maudit parfois; et les grands courants contraires ou complexes d'enthousiasme et de foi qui traversent cet âge de crise n'ont point passé sur lui sans l'atteindre. Ils l'agitent tous ensemble; et ce serait là une dernière singularité à noter, si celle-ci ne lui était commune avec la plupart des plus logiques esprits de son temps. Attaché aux vieux dogmes traditionnels, comme au sol natal, il les défend avec énergie contre l'invasion des religionnaires. De là en partie sa patience à dépouiller de vieux documents, à recueillir ce qui reste des archives paroissiales, « pillées » et « brûlées » par les hérétiques, et à en extraire l'histoire religieuse aussi bien que politique (5) de sa province, « pour faire voir aux religionnaires et innovateurs la succession de nos pasteurs, et montrer par icelle et par une longue et ininterrompue possession qu'ils sont les vrais et légitimes pasteurs de l'Eglise chrestienne. » Mais cet ennemi de Calvin est l'admirateur de Galilée; et à cette haine profonde de la nouveauté en religion, ajoutons de la guerre civile, il joint l'amour non moins fervent de la nouveauté scientifique. Ce sont là les deux âmes de cette âme. La première de ces passions, sans parler de sa curiosité naturelle, très-vive comme on le verra, nous a sans doute valu ses Chroniques et ses Cartes même, dressées pour faciliter les visites pastorales de plusieurs prélats de sa région; la seconde a inspiré ses Astres de Borbon, son traité sur la Pierre aimantée et ses écrits mathématiques. L'une l'a probablement désigné aux fonctions de vicaire général en 1594, de chanoine théologal un peu plus tard; l'autre paraît avoir été le mobile principal de ses voyages à Rome, et, à coup sûr, de sa visite à « l'illustrissime seigneur Galileo Galilei ». Ainsi tout s'explique dans sa vie par cette double orientation.

Cette dualité pourra sembler à plusieurs

contradictoire, mais non à ceux qui savent quel but élevé, conforme aux besoins

majeurs de leur temps et de leur patrie, se proposaient les membres éclairés du

clergé français, dans leur levée en masse contre la conquête luthérienne et

calviniste, durant toute la seconde moitié du seizième siècle. C'étaient des

réformateurs aussi, qui, en réponse à la Réforme protestante, avaient entrepris

la régénération catholique là où elle était possible encore, et avec un succès

presque égal. L'impulsion avait été donnée en 1562, vers l'époque de la

naissance de Tarde, parle concile de Trente (6), qui, nul ne le conteste, a

été un immense effort d'épuration catholique. Mais il restait maintenant

à en faire pénétrer les effets et la sève régénératrice dans le cœur des provinces les plus reculées, jusqu'aux dernières radicelles du clergé inférieur. Louis de Salignac, l'éminent évêque de Sarlat de 1579 à 1588, dont notre historien fut l'ami et le vicaire général, se dévoua, nous le verrons, comme beaucoup de prélats ses contemporains, à cette œuvre patriotique à ses yeux autant que religieuse. Le résultat commun devait être la formation de cette grande Eglise nationale qui se résume en Bossuet et en Fénelon, comme le mouvement rénovateur des sciences mathématiques et de l'astronomie allait droit à Descartes, à Newton, à Leibnitz. Par ces deux courants, momentanément convergents, où il était engagé à la fois, Tarde courait donc, sans le savoir, comme toute l'élite de son temps et de son pays, à cette majestueuse harmonie historique, transitoire il est vrai, qui allait naître de leur confluent, et qu'on appelle le siècle de Louis XIV. Siècle unique, dont le midi fut brillant, mais dont l'aurore aussi fut belle, et plus vivante encore peut-être, plus intéressante à étudier. Les fronts vieillis qu'elle a touchés ont un air à part, où l'ardente originalité de l'âge précédent s'allie à la clarté tranquille du génie nouveau.

II

Jean Tarde (7) est né à la Roque de Gajac, près de Sarlat, en 1561 ou 1562. Cela résulte du passage suivant de sa chronique, où il parle du trajet d'une armée protestante qui, en 1568, conduite par le seigneur d'Assier, et venant du Quercy, traversa le Sarladais. Cette armée, composée, dit-il, de 20,000 hommes de pied et de 8,000 chevaux, « la plus populeuse » que le Périgord vit jamais, passe à gué la Dordogne à Souillac. « Après, ils viennent à Carlux, à la Roque de Gajac, ma patrie, où, jeune enfant de six à sept ans, je les vis passer... » Il dit ailleurs: « Durant le siège de Bertrand de la Cropte, évêque de Sarlat (1416), Jean de la Cropte, son frère, était capitaine à la Roque de Gajac, ma chère patrie »,et il ajoute fièrement: « qui étoit en

ce temps une petite ville bien close et bien forte, dépendant de la temporalité de l'évêché de Sarlat, laquelle ne fut jamais prise par les Anglois ». — Hélas! elle était déjà bien déchue au XVIe siècle, la petite cité minuscule que je me suis évertué et complu à ressusciter ailleurs! Elle avait été, on vient de le voir, bien moins redoutable aux hérétiques qu'aux Anglais. Son château épiscopal croulait, avant d'être vendu. Sa force était perdue. Il ne lui restait plus que ses aigles dans le ciel; mais, dans le fort, plus d'hommes d'armes!

N'importe, il y avait là un curé, plusieurs prêtres résidant au bourg (énumérés dans le terrier de la maison de Bouscot), c'est-à-dire quelques moyens d'instruction qui ont dû suffire au premier développement d'un esprit curieux et bien doué. La famille de Jean Tarde était d'ailleurs originaire de Sarlat (8). Là encore, dans cette cité épiscopale toute peuplée de monastères, les ressources intellectuelles ne firent pas défaut à sa curiosité juvénile, soit chez les Cordeliers, soit parmi les chanoines du chapitre, naguère religieux cloîtrés: leur sécularisation venait d'avoir lieu en 1561. Naturellement, sa vocation studieuse le prédestinait aux ordres sacrés. Mais il ne nous reste aucun détail sur son enfance et sa jeunesse. Tout ce qu'on peut dire avec assurance, c'est que l'impression la plus forte et la plus indestructible qu'il ait reçue en grandissant, a dû être celle des luttes religieuses, qu'il nous retrace année par année avec des détails si poignants. Il est né au moment où le premier prêche protestant venait de se faire entendre à Sarlat même; s'il n'avait que six à sept ans quand passa à la Roque l'armée du seigneur d'Assier, « tuant les prestres et brûlant les églises », il en avait dix ou onze quand les calvinistes de Dôme, dans son voisinage, donnèrent aux populations catholiques le scandale de leurs inhumations jugées indécentes, qui paraissent avoir fait grand bruit dans la contrée. Il en avait douze ou treize quand Vivant prit Sarlat en 1574, y fit tuer trois chanoines et plusieurs habitants, piller les églises et jeter aux vents les

reliques de saint Sacerdos. Chaque mois, chaque jour, pour mieux dire, apportait la nouvelle de quelque malheur, de quelque atrocité de plus, unique aliment des conversations. Pour faire contrepoids à toutes ces douleurs de son âme catholique, Tarde, âgé de vingt-cinq ou vingt-six ans, en 1587, eut la joie et l'orgueil de voir le vicomte de Turenne forcé de lever le siège de Sarlat. Faible rayon de soleil au milieu d'une telle tourmente!

D'ailleurs, à cette dernière date, était-il

encore dans sa ville natale? C'est peu probable. Il a dû faire à Cahors, ou

dans quelque autre ville plus éloignée, ses études supérieures. J'ignore où il

a conquis son diplôme de docteur en droit civil et en droit canon. La Relation de ses voyages, récemment

retrouvée à la Bibliothèque nationale (Fonds

Périgord, t. CVI, p. 40 et s.), nous apprend incidemment qu'en 1591 il

était à Béziers et à Marseille, où il avait eu le temps de se faire des amis

qu'il revoit en passant en 1614. Le même document nous dit qu'il a habité Nîmes

et Uzès « èz années 1592, 1593, 1594 », ce qui ne l'a pas empêché, en 1593, de

voir Orange à loisir, et de résider à Avignon, d'où il est parti la même année

pour se rendre à Rome, et où il revient à la fin de son itinéraire. Une

instabilité si grande peut surprendre; mais nous n'avons pas à nous perdre en

conjectures sur ses causes. Elles se résument en cette curiosité extrême, à la

fois inquiète et patiente, en cette soif de tout savoir et de tout voir, qui

persistera jusqu'à la vieillesse de Tarde et devait à plus forte raison agiter

sa jeunesse. De quoi n'est-il pas curieux? Même en 1614, après avoir admiré et

appris à Rome tant de belles choses, « finalement, dit-il, j'ai veu faire la

circoncision à la juiverie, chose que je n'avois jamais veu. » Je le crois

bien ! Devons-nous, après cela, nous étonner que, de 1592 à 1594, étant à

Nîmes et à Uzès, il ait « pris plaisir de voir et visiter les ruines de cet

acqueduc (le pont du Gard) depuis Fondure jusques à Nismes, et remarquer les

nivelures d'iceluy pour les conduire sur les montaignes de Nismes »?

L'archéologie le passionnait donc déjà. Mais son ardeur d'esprit s'exerçait

aussi sur l'Ecriture sainte. Il a daté de Nîmes 1592, ses Nomina Christi substantiva, qui,

d'après le résumé donné par Leydet (car le manuscrit (9) est perdu), semblent avoir été

un essai de théologie juvénile assez fantaisiste. L'auteur distingue 57 noms donnés au Christ par les

Livres saints, et s'attache à découvrir entre eux un lien systématique. Cela

devait être plus ingénieux, à coup sûr, que profond. — Pendant son séjour à

Nîmes, Tarde avait sans doute franchi les degrés

inférieurs de la hiérarchie ecclésiastique; car, parmi les

personnes qu'il dit y avoir connues intimement, il nomme surtout des chanoines

et l'évêque. Il ne nous dit pas à quelle occasion il entreprit son voyage à

Rome de 1593. Peu nous importe; nous pouvons être certains qu'il y allait

surtout pour satisfaire sa passion de nouveaux spectacles et de connaissances

nouvelles. Ce voyage dura 5 mois et demi, du 3 mai au 19 octobre; et du 27 mai

au 27 septembre, pendant quatre mois entiers, notre touriste séjourna à Rome même. C'est sans doute à la

faveur de ce long séjour qu'il a eu l'heureuse fortune de lier amitié avec l'un

des plus grands mathématiciens de l'époque, le P. Christophorus Clavius, de

Bamberg, jésuite. A la vérité, dans la première partie de sa Relation, dont il ne nous reste

qu'une copie, probablement écourtée, de la main de Leydet, il n'en est point

parlé; mais dans la seconde partie relative au voyage de 1614, Tarde nous dit

avoir « autrefois fort privément cogneu » ce savant éminent. Or, où pouvait-il

avoir fait sa connaissance, si ce n'est à Rome, où Clavius avait été envoyé dès

1581 par ordre de ses supérieurs, et d'où il semble, d'après Moréri, ne s'être

jamais éloigné jusqu'à sa mort en 1612? Le hasard ne pouvait, certes, mieux

servir un apprenti géomètre qu'en lui faisant rencontrer « l'Euclide du XVIe

siècle », l'un des auteurs principaux de la réforme grégorienne du calendrier,

et, sinon le plus inventif, du moins le meilleur professeur de mathématiques

qu'il y eût alors. D'après de Thou (10) voici quel était le jugement

de Viète sur ce rival, qu'il aimait si peu: « Il disait que Clavius était

très-propre à expliquer les principes des mathématiques et à faire entendre

avec clarté ce que les auteurs avaient inventé et écrit en différents traités

avec beaucoup d'obscurité. » On doit, je pense, attribuer en partie à

l'autorité d'un pareil exemple la brièveté lucide, la déduction nette, qui

caractérisent les écrits scientifiques de Tarde parvenus jusqu'à nous et dont

le reflet s'imprime aussi à ses ouvrages historiques. Plus tard, en outre,

l'inspiration du clair génie de Galilée a dû le fortifier dans le même sens. En

vérité, apprendre la géométrie à Rome auprès de Clavius, puis l'astronomie à

Florence dans le cabinet de Galilée, c'était un rare bonheur; et il eût été malaisé

de mieux choisir ses maîtres.

Mais les sciences exactes, à ce qu'il nous

semble, n'étaient à cette date que l'objet secondaire de sa curiosité. Il se

montre surtout sensible aux chefs-d'œuvre ou aux belles ruines du passé. Il parle

en homme de goût, je ne veux pas dire en connaisseur, de peinture et de

sculpture; il s'intéresse en archéologue à tout ce qu'il voit. A cet égard, le

voyage de 1593 contraste assez avec celui de 1614. Dans celui-ci même, il est

vrai, le côté artistique et archéologique des choses n'est pas négligé; notre

voyageur y paraît toujours très-friand d'objets d'art ainsi que de médailles;

la petite phrase suivante, où se résume son enthousiasme pour la cité

Florentine, le montre

assez: « Ceux-là ne se trompent pas qui, nommant les villes d'Italie et donnant à chacune son épithète, disent Fiorenza la bella (11). » Ce jugement sommaire résume bien, je crois, l'impression de tout artiste qui vient de traverser l'Italie. Mais, avant tout, dans ce second voyage, se révèle un esprit qui a passé fleur et qui, venant de mordre au fruit vert des sciences, en a les dents agacées. Tandis que, en 1593, ce qui le passionne à Florence, ce sont les merveilleux jardins du Pratolino, en 1614, il ne s'y étend que sur ses visites à Galilée; et, à Rome, il passe son temps, en 1593, avec le grand antiquaire Fulvio Ursino, en 1614, avec l'astronome Griambergerius. S'il s'occupe d'archéologie, toujours à cette dernière date, ce n'est plus en amateur dilettante, c'est en érudit qui s'est spécialisé, en modeste ouvrier de la science. Il ne s'agit plus d'archéologie romaine ou grecque, mais bien sarladaise. Par exemple, à Avignon, où il passe, il demande et obtient la faveur de faire des recherches dans les archives pontificales, « pour bien dresser l'ordre et suite des évêques de Sarlat, et sçavoir le temps qu'ils ont esté pourvus et tenu le siège » pendant qu'Avignon était la résidence des Papes.

III

Mais n'anticipons pas. Quelques mois à peine après le retour de Tarde à Avignon en octobre 1593, nous le trouvons à Sarlat. Comment et pourquoi y était-il revenu? Nous l'ignorons. Puisqu'en 1594 il dit avoir séjourné encore à Nîmes, et que le 30 août de cette même année, nous le voyons à Saint-Cyprien sur les bords de la Dordogne, il est probable qu'il est arrivé sur le sol natal vers le milieu de l'an. S'il avait tenu à s'écarter des factions qui désolaient sa patrie, il aurait pu attendre quelque temps encore. A cette date, Sarlat, ligueur dans l'âme, suivant les ardeurs de son tempérament excessif et radical en tout temps, mais toujours généreux, n'avait pas désarmé, ou venait de désarmer à peine; car c'est, suivant son chroniqueur, la dernière ville de la province qui ait accepté la trêve ou l'accalmie survenue alors par suite de l'abjuration du roi! Quel moment pour rentrer

chez soi! Un pays dévasté, ensanglanté, une anarchie et une misère sans nom, et, pour couronner dignement les guerres religieuses, la guerre sociale. En 1594 précisément, éclatait la révolte des Croquants, dont la gravité, vraie peut-être, ne pouvait être appréciée des contemporains. Tarde l'a peinte vivement, mais non sans un demi-sourire. « Ez moys ci d'apvril, may et juin, la disette fut grande en Périgord. Le quarton de froment se vendit cinq livres. Ceste cherté provenait du peu de montre que faisoit la prochaine récolte à cause que les croquants, s'estant amusés l'année précédente à leurs assemblées et à rouller de lieu à l'autre avec leurs enseignes et tambours, n'avoient pas semé les terres. Plusieurs d'entre eux, qui avoient vendu le soc et la hache pour achepter des armes, sont contraintz de revendre ces armes pour avoir du pain. Toutesfois, après avoir recueilli un peu de bled, ils firent bruire le tambour comme auparavant... » — Mais qu'était-ce pour nos pères que le soulèvement de quelques bandes de braillards, de pillards, de meurtriers même, après les convulsions qu'ils venaient de ressentir? Cela ne les empêchait pas, en 1594, de goûter une paix relative.

C'est alors que Jean Tarde, âgé de 32 ou 33

ans, fut choisi par l'évêque de Sarlat pour une mission des plus importantes.

Indépendamment de la capacité qu'on devait lui reconnaître déjà, je suis

disposé à penser qu'une sympathie naturelle et une grande concordance de vues

entre ce prélat et lui expliquent cette désignation. Louis de Salignac « estoit

savant et disert et de fort douce conversation », dit notre chroniqueur qui le

loue en des termes où l'on sent une affection reconnaissante. Député aux Etals

de Blois pour le Périgord en 1588, orateur applaudi en diverses assemblées du

clergé, plus tard membre du conseil privé du roi, il jouissait d'un grand

crédit, et me parait avoir dû en user en faveur de Tarde. Bien qu'il soit mort

en 1598, peut-être est-ce sur sa recommandation, en partie du moins, que

celui-ci a été nommé en 1599 aumônier ordinaire de Henri IV. Quoi qu'il en

soit, en 1594, au lever de la nouvelle dynastie, Louis de Salignac, « désireux,

dit Tarde, de sçavoir l’estât de son troupeau après une si longue continuation

de troubles et apprendre en quelles églizes le service estoit faict et quelles

estoient abandonnées, m'envoya faire la visite de son diocèze avec un promoteur

pour requérir et un greffier pour retenir procès-verbal et avoir par ce moyen

une sommaire apprise de son diocèze. Ce sage prélat voyant que toute la

province vivoit soubz le calme et abri de la trêve, se vouloit servir du temps

pour retirer le débris de la religion et réparer les bresches causées par les

malheurs passés. » A cette époque, Jean Tarde était déjà chargé d'une cure et

même investi d'un canonicat. Voici les qualifications qu'il se donne dans le

procès-verbal de sa visite de l'église de Saint-Cyprien, le 30 août 1594; « De

l'authorité de Mgr l'évesque de Sarlat, nous, Jean Tarde, docteur en droits,

chanoine de l'église collégiale de Montpazier, curé de St Cernin de l'Herm,

vicaire général de Mgr... de Sarlat, suivant le pouvoir

à nous donné, etc. (12) ». (Bibl. Nat. Fonds Périgord, XII, 354.) Le

spectacle qui s'offrit alors à ses yeux était bien propre à confirmer, à

sceller définitivement le jugement imprimé dès le berceau en ce ferme esprit,

en ce conservateur novateur, sur les avantages des guerres civiles. « Nous

trouvasmes, dit-il, les esglizes de la terre de Lauzun, Biron et Baynac en leur

entier, et des autres jusqu'à dix ou douze pour le plus. Mais pour tout le

reste elles estoient ou razées jusqu'au fondement ou à demi ruinées ou sans

autelz ni portes, et remplies de ronces et buissons; les bénéfices jouys par la

noblesse (13), la discipline ecclésiastique entièrement

estaincte, les prestres grandement ignorants et vitieux (14),

et néanmoins trouvasmes un peuple qui s'étoit conservé en la religion

catholique et qui demandoit avec soupirs et larmes des pasteurs pour vivre dans

la religion de leurs pères. » C'est précisément l'inverse, on le voit, d'autres

époques, où, malgré la bonne tenue du clergé, la foi traditionnelle se retire

des masses et se réfugie plus volontiers dans les classes supérieures. — Comme

rien n'est plus monotone que les bouleversements, et n'est moins original que

leur pittoresque, ce tableau, complété par ses souvenirs, lui a certainement

servi à comprendre plus tard, comme historien, le misérable état de sa province

pendant la guerre de Cent Ans. Le goût de l'histoire et son intelligence lui

venaient donc en même temps. Quand il fait le récit de temps troublés, comme on

sent bien, çà et là, à quelque trait concis et fort, l'homme qui les a

traversés, vus de près et en détail! Il a percé leur surface et aperçu les

passions égoïstes qui s'agitent sous les beaux programmes déployés; il a

compris quel est le pire de leurs maux, l'incertitude, résultat de la palinodie

intéressée. « Ce temps estoit grandement déplorable, dit-il en parlant de la

lutte contre les Anglais; on n'ozoit se fier à personne, ne sachant qui estoit

de tel ou tel parti. On changeoit du soir au matin de parti, pourvu qu'il y

eust quelque chose à butiner. » A rapprocher de la phrase incidente ci-dessus

sur les bénéfices jouis par la noblesse. A rapprocher aussi de cette réflexion

sur la prise de Sarlat par Vivant en 1574. « C'est ainsi, est-il dit, que

Sarlat est despouillé et faict esclave, et mis es mains, non des Turcs, des

Arabes ou autre nation étrangère, mais de ses propres voisins, parents et

alliés, qui ont changé de religion pour, soubz ce prétexte, enlever, piller et

ravir le bien de leurs compatriotes. » Les mêmes fléaux amènent les

mêmes peintures. Quand le chroniqueur écrit que, en 1441, « le château de Montfort se trouva abandonné, tout le monde ayant quitté à cause de la guerre et peste », et que, en 1434, « les habitants de Temniac et de Carlux avoient pris la résolution de quitter le pays pour passer en Espagne, il a dû penser à son temps où, en 1563, les armées qui avoient ravagé le Périgord l'an 1562 laissèrent, comme c'est la coustume, la famine et la peste en toute la province », et où « à Sarlat tous les habitants quittèrent la ville, sauf un consul et quelques chirurgiens ».

Cette triste tournée quasi-pastorale de 1294, qui suggéra à Tarde l'idée de réparer le mal des archives détruites et d'écrire l'histoire de son pays, le détermina aussi à se faire géographe. « En visitant ainsi ce diocèze, je fis la carte et description géographique d'icelluy pour faire voir dans ce tableau au dict sieur évesque et ses successeurs le champ qu'ils sont obligés de cultiver, laquelle fut gravée et imprimée en taille dolce et peinte en grand volume, sur un pan de la salle épiscopale ». En grattant les murs blanchis à la chaux de cette salle épiscopale, aujourd'hui salle de concert, après avoir été salle d'audience et club, on retrouverait peut-être les restes de cette vénérable peinture, pauvre aïeule, je l'avoue, mais aïeule enfin de la carte de l'état-major. — Cette carte du diocèse de Sarlat a été réimprimée, je ne sais combien de fois, moyennant un simple changement de décor. Dans l'une de ces éditions, de la fin du XVIIe siècle probablement, ou des premières années du XVIIIe, le cartouche est encadré d'amours tout nus déroulant voluptueusement un bandeau sur le nom du vieux chanoine théologal.

Vingt ans s'écoulent de 1594 à 1614, qui sont la période la plus obscure de la vie de Tarde. Sa réputation grandissait assurément; le titre d'aumônier du roi, dont il fut honoré en 1599, ne permet pas d'en douter (15).

C'est à cette époque qu'il a dressé ses

diverses cartes, travail fatigant qui exige l'activité physique de la jeunesse

ou de l'âge mûr. La date de leur impression est certainement bien postérieure à

celle de leur exécution. Nous en sommes sûrs pour celles du Sarladais et du

Quercy. Cette dernière « Description

du pais de Quercy, à Joanne de Tarde... delineata »... avec un joli plan

de Cahors dans un coin, n'a été imprimée qu'en 1626, à notre connaissance

cependant lui-même dit, dans sa chronique, l'avoir dressée

en 1606, suivant « commission expresse » de Mgr de Popian (16).

En ce long séjour qu'il fit alors au pays quercinois, Tarde noua des relations

durables avec divers personnages, avec l'évêque d'abord, et sut inspirer, là

comme ailleurs, des sentiments singulièrement vifs d'affectueuse admiration,

qui, par leur exagération même, attestent le caractère sympathique de sa

nature. Il avait connu alors sans doute ce chanoine Oronce, qui, 15 ans après,

lui écrivait cette lettre conservée par hasard : « Monsieur, j'oublieray

plus tôt ma main droicte que je puisse ne penser au souvenir de vous et de vos

ingénieuses conceptions et inventions... conformes à vostre esprit plain de paisible

action... C'est mon regret de le voir circonscrit en cette petite ville qui

vous tient, etc. »

Les questions archéologiques le passionnaient aussi pendant la même période. La preuve en est, par exemple, qu'il profita de son long passage en Quercy pour rechercher l'emplacement d'Uxellodunum. On sait que cette question a été des plus débattues parmi les archéologues. En archéologie comme en astronomie, notre auteur avait le flair des problèmes qui divisent le plus. Ici il n'est pas tombé sur la solution vraie; mais celle qu'il a adoptée, l'identité supposée d'Uxellodunum et de Capdenac, a rallié des savants tels que Champollion-Figeac et Malte-Brun, comme le remarque M. Dujarric-Descombes, et elle a paru la plus satisfaisante jusqu'aux découvertes faites au Puy d'Yssolu en 1867. — En revanche, sur la question non moins agitée des dolmens, la justesse de son coup d'oeil l'a bien servi. « Dans une assez longue dissertation à ce sujet, au début de ses chroniques, il se prononce contre les hypothèses les plus accréditées de son temps et que la science contemporaine a seule définitivement écartées. Les dolmens, affirme-t-il avec raison, n'ont jamais été des autels; ils ont été des tombeaux de chefs renommés. Et, à l'appui de sa thèse, il invoque les mêmes faits qui ont paru probants aux érudits. M. de Roumejoux, frappé de la sagacité dont Tarde avait fait preuve dans cette explication des pierres levées, a relevé, dans la séance de la Société archéologique du Périgord, du 3 août 1881, la coïncidence de la solution proposée par notre auteur et de celle qui est maintenant adoptée. » (Dujarric-Descombes.)

L'écrivain que je viens de citer conjecture

ensuite que le projet formé par Tarde d'écrire l'histoire du diocèse de Sarlat

se rattachait à un plus vaste

programme du même genre embrassant à la fois le Périgord et

le Quercy. L'avocat Jean de la Croix, en ce qui concerne le diocèse de Cahors,

et le P. Dupuy, en ce qui concerne Périgueux, s'en seraient partagé avec lui

l'exécution. Rien de plus vraisemblable que cette hypothèse; et il me semble

permis d'ajouter que l'inspirateur du plan commun a pu être notre auteur. Le P.

Dupuy, qui n'était point connu avant son Estat

de l'Eglise du Périgord, habitait Sarlat comme gardien du couvent des

Récollets, et, quand son ouvrage parut en 1629, la première des approbations de

docteurs placées en tête est celle de Tarde. A quelle date ont-ils commencé

l'un et l'autre leurs recherches? Dès le début du nouveau siècle assurément.

Elles ont exigé « beaucoup de temps et de travail », nous dit notre chanoine.

Or, nous voyons que, dès 1616, au moins, on attendait impatiemment la publication

de ses écrits historiques: « Historiam

episcoporum Sarlatensis ecclesiæ exspectamus à Joanne Tarde canonico theologo

dictas ecclesiæ », lisons-nous dans un vieux livre intitulé: Archiepiscoporum et episcoporum Galliæ

chronologica historia, publié en 1621, mais écrit en 1616, comme il est

dit dans le texte même. L'auteur, Jean Chenu, avocat de Paris, a résidé à

Périgueux; dans son chapitre relatif au diocèse de cette ville, il se loue de

l'évêque régnant, qui lui a ouvert ses archives. Le chapitre relatif aux

évêques de Sarlat, d'où nous extrayons le passage ci-dessus, est d'une brièveté

et d'une sécheresse remarquables.

Rien n'a moins lieu d'étonner, à l'heure

actuelle, que la composition d'une carte ou une recherche historique dans des

archives. Mais il faut se garder de croire que cette fièvre de géographie et

d'érudition dont nos contemporains sont dévorés, ait été fréquente à la fin du

XVIe siècle. Le monde savant commençait alors à faire ses premiers

pas dans cette double voie qu'il était réservé à notre âge d'élargir et de

prolonger si merveilleusement. Le mérite peut-être inconscient de notre auteur

a été de s'orienter ici, comme en astronomie, dans le sens de l'avenir. Le

titre de Chronique donné par

lui à son histoire du Sarladais, pourrait induire en erreur: ce n'est pas en

chroniqueur proprement dit, c'est-à-dire en annaliste ignorant du passé et

narrant le présent au jour le jour, c'est plutôt en érudit fouillant les

bibliothèques, déchiffrant les manuscrits, soucieux de préciser des faits et

des dates, et non d'arrondir des phrases, qu'il a écrit ce livre, extrait de

documents depuis lors en partie détruits. Si l'on se rappelle que « dans la

seconde partie du XVIe siècle seulement la curiosité historique

s'éveilla en France (17) », que les premiers essais d'histoire nationale

publiés à cette époque sont des ouvrages de polémique religieuse ou des récits

littéraires d'humanistes égarés par l'imitation de Tite-Live (18),

et qu'enfin les premiers grands pionniers de l'érudition française, ou presque

tous, les Baluze, les du

Cange, sont postérieurs, par la date de leurs

travaux, à la mort de notre auteur (19), on se fera une juste idée du

degré d'initiative et d'indépendance d'esprit que supposait son entreprise.

L'érudition, qui est devenue un fleuve immense, était de son temps un tout

petit ruisseau coulant à peine: il n'a pu s'y baigner que bien imparfaitement,

mais il s'y est baigné l'un des premiers.

IV

En somme, c'est le géographe et l'érudit pieux,

c'est l'historien plus que le savant, qui se développe en Tarde dans les quinze

ou vingt années qui ont précédé 1614. Nous pouvons nous le représenter aisément

durant cette période, soit errant de ruine en ruine dans le pays le plus

pittoresque, soit rédigeant ses notes dans sa petite maison de la « Cour des

chanoines », au bruit continu de l'antique fontaine qui, avec les chants d'église, animait seule ce lieu claustral.

Cette cour, qui n'a pas encore tout à fait perdu son air de cloître, conservait

alors avec intégrité ce timbre d'origine. Car on n'était pas loin du temps où

le chapitre, composé de chanoines réguliers jusqu'en 1561, avait été

sécularisé. Emancipés malgré eux peut-être, du matin au soir, ces religieux ont

dû entretenir longtemps encore avec un soin pieux les liens ou l'esprit de

l'ancienne discipline, la règle du silence et du travail. Je lis que Gaspard de

Longueval mourut en 1609 « le dernier des anciens réguliers ». Comme il faisait

bon s'occuper d'archéologie dans ce calme et muet séjour! Aussi, sans son

second voyage à Rome, il est fort probable que Jean Tarde eût continué à

creuser son sillon dans ce même champ jusqu'à la fin de sa vie; et ce ne serait

pas un malheur pour nous. Mais cet événement allait donner un tout autre cours

aux années qui lui restaient à vivre encore. Une singulière fantaisie

épiscopale est très vraisemblablement l'occasion de cette brusque déviation

imprimée à sa curiosité scientifique. Pourquoi allait-il à Rome? Pour

accompagner son évêque. Et qu'allait y faire celui-ci? Bien que Tarde évite de

nous le dire dans sa Relation, il

est aisé de le deviner. Ce n'était pas seulement une visite de bienséance ad limina apostolorum. Louis de

Salignac, nommé évêque de Sarlat en 1602, était le successeur et le neveu, mais

non, semble-t-il, le continuateur intellectuel de l'éminent prélat dont il

avait reçu le

nom en héritage plus que les lumières et la haute

modération. N'eut-il pas la faiblesse, en 1613, de laisser les consuls, sous je

ne sais quel prétexte, expulser ignominieusement les Cordeliers de leur

couvent, pour y loger les Récollets? Les religieux dépossédés firent appel à

Bordeaux, et, par arrêt du Parlement en date du 9 juillet 1614, ils furent

réintégrés dans leurs immeubles. Quel bel aliment pour les conversations et les

discordes sarladaises! C'est au lendemain de cet arrêt qu'on voit l'évêque se

rendre auprès de la cour romaine, accompagné de Tarde, qui garde, dans sa Relation, le plus complet silence sur

ce qu'ils y ont dit et fait. Bien que celui-ci ait blâmé dans sa chronique la

conduite épiscopale, le choix de ce compagnon de voyage s'explique assez par la

connaissance qu'il avait déjà de l'Italie, ses goûts studieux et l'ancienneté

des liens qui l'unissaient à la famille de Salignac. Mais je croirais surtout

que le désir de voir Galilée, dont il avait lu à Bordeaux, nous dit-il, — sans

doute auprès de son docte ami Robert de Balfour, — le Sidereus Nuntius, a été son mobile déterminant. Ce livre, publié

en 1611, a été la révélation de nouveaux continents célestes, pour ainsi dire,

et a fait de Galilée, aux yeux de ses contemporains, une sorte de Christophe

Colomb astronomique (20). En passant à Florence, Tarde alla lui rendre

visite et apprit de sa bouche, suivant le précieux récit qu'il nous a laissé,

les merveilles que le télescope venait de lui révéler: les satellites de

Jupiter baptisés par lui « Astres de Médicis », les phases de Vénus qui

ajoutaient une seconde lune au ciel, les taches du soleil! Par cette

pullulation d'astres ou de phénomènes imprévus, les dimensions du firmament

semblaient s'accroître et ouvrir à l'esprit chercheur des perspectives infinies,

comme l'apparition d'îles multiples et de mondes vierges, aux yeux des

navigateurs du siècle précédent, avait paru agrandir la terre (21).

Il y avait là assurément de quoi provoquer une hallucination spéciale, qu'on

pourrait appeler stellaire, dont Tarde allait être frappé pour des années, et à

laquelle son grand interlocuteur lui-même n'a pu se soustraire entièrement.

Parmi ces astres, en effet, dont celui-ci se vantait d'avoir enrichi le ciel,

plusieurs étaient imaginaires aussi, non moins que les Borbonia Sidéra de bientôt. Il disait avoir vu « deux petites

estoiles contigues à Saturne, qui ne l'abandonnoient jamais et ne s'éloignoient

pas de luy plus que une minute, tellement que ce planette sembloit composé de

trois estoiles conjointes ensemble. » Il est bien démontré que c'était là une

pure illusion d'optique, presque inévitable, il est vrai, et produite par

l'anneau de

Saturne découvert ultérieurement. Si un tel

homme s'est trompé de la sorte, quelle erreur du même genre, chez les savants

du même temps, n'est excusable (22)? Hâtons-nous d'ajouter que,

dans cette conversation avec le chanoine sarladais, éclate la pénétration de

Galilée, ainsi que sa noble hospitalité d'esprit.

Il est malade (23) et ne peut conduire son hôte à sa maison de campagne où son télescope est installé, mais il promet de lui envoyer à Rome quelques-uns de ses meilleurs verres et lui remet son opuscule sur les taches solaires. Il répond à toutes ses questions, et, à sa seconde visite, le 14 novembre, en présence de l'évêque de Sarlat cette fois, il déclare croire fermement que « la terre se meut et fait le tour entier en 24 heures et que au ciel n'y a aultre mouvement que le mouvement propre et nul mouvement de rapidité (c'est-à-dire de rotation de toute la voûte céleste autour de la terre) ». Cette conviction devint dès ce jour celle de Tarde, qui ne l'abandonna jamais.

« Mais laissons celui-ci raconter lui-même ses

visites: Le mardy xi, jour de saint Martin, sommes arrivés à Florence. Le mercredi

au matin, je vis le seigneur Galileus Galilei, philosophe et astrologue

très-fameux, lequel je trouvay dans sa maison et dans son lit à cause de

quelque indisposition. Je lui représentay que sa réputation avoit passé les

Alpes, traversé la France et estoit parvenue jusques à la mer Océane. Que à

Bordeaux nous avions vu son Sidereus

Nuntius qui nous avoit apporté la nouvelle de ces nouveaux cieux et

nouvelles planettes; que j'avois creu qu'il ne s'estoit pas arresté à ces

observations, mais que il en auroit faict d'autres à suite de celles-là. Que,

allant à Rome, je n'avois voulu passer si près de luy sans avoir l'honneur de

le voir et l'entretenir sur ces nouveaux phénomènes. — Par sa réponse, après

les paroles de compliment, il me dict que, quant aux quatre planettes qui

accompaignent Jupiter, appelées Sidéra

Medicea par son Sidereus

Nuntius, elles estoint vrayment estoiles et perpétuelles. Qu'il avoit

observé fort exactement leurs mouvements et périodes, et mesmes y avoit dressé

des éphémérides pour le temps à venir, lesquelles il me fit voir. Que, depuys,

il avoit remarqué deux petites estoiles contigues à Saturne qui ne

l'abandonnoint jamais et ne s'éloignoint pas de luy plus que une minute,

tellement que ce planette sembloit composé de trois estoiles conjoinctes

ensemble et disposées en ligne droite, parallèle à l'équinoxial en ceste sorte

oOo, celle du milieu excédant en grandeur les deux aultres, lesquelles du

commencement il avoit creu ne faire que un mesme corps, mais

quelque temps après il avoit vu celle du milieu toute seule

et avoit demeuré estonné, ne sachant qu'estoint devenues les aultres ou si

elles s'estoint anéanties, ou si Saturne les avoit dévorées comme ses propres

enfants, ou si ce avoit esté quelque illusion du cristal de la lunette qu'il

appelle en un mot Télescope. Qu'il avoit aussi observé que Vénus change de face

tout ainsi que la lune, ayant à notre aspect son renouvellement, accroissement,

plènitude et diminution. Que, en sa conjonction avec le soleil, qui se faict

en son apogée, et au-delà du soleil lorsqu'elle est directe, elle nous montre

sa face ronde mais fort petite, et allant à son esloignement selon l'ordre des signes sa rondeur se diminue, et en

sa plus grande distance vient en demi-cercle comme la lune au quarteron, et ce

demi-cercle se diminue à mesure qu'elle s'aproche de son aultre conjonction qui

se faict en rétrogradant et en son périgée; et lors on ne voit que un petit

filet de sa lumière comme à la lune deux jours après sa conjonction. Mais cette

faucille lumineuse monstre un corps dix fois plus grand que celluy qu'on a vu

lorsqu'elle estoit en son auge. Ce qui montre évidemment que l'esphère de Vénus

n'est pas inférieure au soleil

et n'est pas concentrique avec la Terre, ains, selon l'avis des Pythagoriciens

et de Copernicus, a son centre avec celluy du soleil et faict son mouvement à

l'entour d'icelluy et non à l'entour de la Terre. (Me dict aussi qu'il y avoit

des taches au soleil aussy vray que à la lune, lesquelles il avoit veues et

observées, faict voir et observer à plusieurs prélatz et gens d'esprit à Rome

et ailleurs; que ce n'estoint pas apparences seules ou illusions de la veue et

du cristal, mais choses réèles; que le soleil, allant du Levant au Ponant, les

emportoit quand etsoy, et néanmoins elles ne restoint pas d'avoir un mouvement

propre et particulier, qui est circulaire sur la face du soleil, laquelle elles

parcourent dans quatorze jours ou environ, descrivant sur icelle des lignes

presque semblables à celles que font Vénus ou Mercure quand ils passent lors de

leurs conjonctions entre le soleil et nous. Elles ne sont pas noires ni moins

lucides que celles de la lune quand elle passe en opposition; n'ont pas

seulement longueur et largeur, mais qu'elles sont espesses; que les défauts des

parallaxes monstrent nécessairement qu'elles ne sont pas en l'air ou voisines

de la Terre, et qu'il y a plusieurs arguments et démonstrations par lesquelles

appert que, si elles ne sont pas contigues au soleil, elles en sont fort

proches (24).) — Après tous ces discours, je l'interpellay sur

les réfractions et moyen de former le cristal du télescope en telle sorte

que les objets s'agrandissent et s'aprochent à telle

proportion qu'on veut. A cela il me respondit que ceste science n'estoit pas

encore bien cogneue; qu'il ne sçavoit pas que personne l'eût traicté autres que

ceux qui traitent la perspective, si ce n'est Joannes Keplerus, matématicien de

l'Empereur, qui en a faict un livre exprès, mais si obscur qu'il semble que

l'autheur mesme ne s'est pas entendu. De tout ce discours je fis profit

seulement de deux termes qui sont important en l'affaire: le premier, que tant

plus le cristal convexe prend une portion d'un plus grand cercle et le concave

d'un plus petit, tant plus on voit loin. L'autre, que le canon du télescope

pour voir les estoiles n'est pas long plus de deux pieds; mais, pour voir les

objets qui nous sont fort proches et que nous ne pouvons voir à cause de leur

petitesse, il faut que le canon aye deux ou trois brasses de longueur. Avec ce

long canon il me dict avoir vu des mouches qui paroissoient grandes comme un

agneau et avoit apprins qu'elles sont toutes couvertes de poils et ont des

ongles fort pointues, par le moyen desquelles elles se soustiennent et

cheminent sur le verre, quoique pandues à plomb, mettant la pointe de leur

ongle dans les pores du verre.— Sur la fin de ce discours je le priay de me

monstrer des télescopes pour voir les dimensions tant du cristal que des

canons. A quoi il me fîct response avoir le tout en une maison qu'il avoit aux

champs à quelques milles de Florence, où il offroit de me mener tout aussi tost

que sa disposition le permettroit et que le temps seroit beau et clair; et là

il me feroit voir non seulement les instruments mais encore leurs effectz avec

promesse de me faire présent d'un de ses meilleurs télescopes.... Le jeudy

matin, Monsieur de Sarlat est allé voir le seigneur Galilei, où je l'ai

accompaigné. Pendant ceste visite et conférence a esté discouru de plusieurs

observations et remarques faictes au ciel par le moyen du télescope: et, entre

autres choses, le seigneur Galilei nous a faict voir que la surface du corps

lunaire est autant rabouteuse que celle de la terre; que, si elle estoit

uniforme, bien unie et polie comme un miroir, elle n'en voyeroit pas les rayons

du soleil vers la terre, ains qu'elle nous seroit invisible au ciel. Ce que il

a monstre par l'exemple d'un peu d'eaue en poudre sur le pavé, qui ne réverbère

la lumière du corps opposé que le long de la ligne de réflection qui faict

l'angle égal à celui qu'on appelle incidentice, hors laquelle ligne on ne voit

point de réflection. Il a aussi déclaré qu'il croyoit parfaitement que la terre

se mouvoit et faisoit le tour entier en vingt quatre heures et que au ciel n'y

avoit aultre mouvement que le mouvement propre et nul mouvement de rapidité....

Le (samedy) matin, j'ay encore veu le seigneur Galilei et, en prenant congé de

luy, il m'a promis de m'escripre à Rome, ensemble à Monsieur de Balfour, principal

au collège de Guyenne à Bordeaux; et, de plus, m'a promis de m'envoyer le

cristal d'un bon télescope, et m'envoyer le tout chez le seigneur Maturin Le

Paintre, sollicitatore in Roma, à la Calata di monte Citorio, appresso il

barbiero. » « (B.N. Ms. Fonds Périgord, CVI, folios 31 et

23.)

II est à supposer que si notre auteur n'avait

pas été reçu par Galilée avec des égards particuliers, il ne lui aurait pas

fait trois visites consécutives. Mais le nombre et le rapprochement de ces entrevues

montrent surtout à quel point de tels entretiens l'avaient frappé. Si l'on veut

avoir une idée de l'influence que le contact du génie exerce sur les

intelligences qui l'approchent, il suffit de voir l'action décisive de

l'illustre Florentin sur l'archéologue sarladais transformé brusquement en

astronome. Mais en même temps l'exemple de l'un et de l'autre montre à quel

point le versant de l'intelligence, la direction des forces de l'esprit, plus

ou moins éminentes, dépend du fait d'une invention accidentelle. Car,

assurément, sans la découverte fortuite du télescope, Galilée lui-même ne se

serait point occupé d'astronomie avec passion. Il se serait borné à faire de la

physique, par suite de la remarque, fortuite aussi, qui le frappa dans la cathédrale

de Pise. Quoi qu'il en soit, l'enthousiasme de Tarde, loin de s'affaiblir à

Rome où il se rendit après son départ de Florence, ne fit que s'y alimenter par

ses longues et fréquentes visites au collège des Jésuites. Le P.

Griambergerius, successeur de son ancien ami le célèbre Clavius (25)

lui parla avec la plus vive admiration de celui que le tribunal de

l'Inquisition devait faire admonester l'année suivante et condamner quelques

années plus tard. « Le ciel, lui dit-il, semble estre conquis depuis que

Galileus Galilei a le premier posé l'escalade et en a rapporté la couronne

murale. »

Cet enthousiasme s'exprime en termes chaleureux, trois semaines après, dans une lettre, dans un court billet de Tarde à Galilée, que nous avons eu le plaisir de voir retrouvé parmi les papiers de ce grand homme conservés à Florence (26). Il est probable que cette correspondance ne s'est pas arrètée là, mais il n'est pas resté trace, à nous connue, de la suite qu'elle a dû avoir (27). Quoi qu'il en soit, voici ce billet.

La suscription est en italien et le corps du billet en latin. La suscription porte: « Al molto illustre signore, il signore Galileo Galilei, nobil fiorentini, filosofo e matematico primario del serenissimo duca di Toscana,

« In Firenza. »

Le texte est ainsi conçu (28):

« Illustrissimo ac clarissimo viro, domino

Galileo Galilei, rerum matematicarum peritissimo, Joannes Tarde, canonicus

ecclesiæ Sarlatensis in Aquitania et earumdem matematicarum studiosus, S.

Lætor et magni perpendo (clarissime vir) tanto munere à Deo

Optimo Maximo me fuisse donatum ut initinere meo Italico dominationem tuam potui

videre et per quosdam dies alloquiet ab eadem multa nova et præclara viva voce

discere. Multis

spero me narraturum humanitatem tuarn iugeniumque tuum de matematicis tam bene

meritum. Quem Florentiæ dedisti libellum de maculis solis legi et perlegi Romæ

maxima cum delectatione, et spero mecum in Galliam deportare ut ipsum dominus

Robertus Balforeus videat et legat. Cæterum

recordor tibi dixisse Florentiæ nos esse Romæ mansuros per duos menses; sed

quia, ob aliquam causam, cogimur discedere, et re vera sumus discessuri circa

finem hujus mensis decembris, volui te monitum esse quod si præfato domino

Balforeo es responsurus illique missurus litteras, perspicillum, aut aliquid

aliud, necesse est ut ante diem natalem, id est ante finem hujus mensis mittas.

Si enim in principio januarii Romam appulerint, invenient nos iter arripuisse

versus natale solum. Valetudinem tuam interim cura ut matematicarum studiosi te

tuisque observe vationibus et inventis diutius frui valeant.

Roma, die 6 decembris 1614.

Tuæ dominationis

devotissimus.

Joannes Tarde,

canonicus theologus ecclesiæ cathedralis

Sarlati in Provincia

Burdigalensi (29). »

« Dirigantur et subscribantur, siplacet,

litteræ dominationis tuæ: Al signor Maturino Le Paintre sollicitatore in Roma,

alla Calata di monte Citorio appresso il barbiere.

Le verso porte cette mention en travers, écrite de la main de Galilée: « Joannes Tardeus, Canonicus Aquitanus. » Cette mention, ajoutée au fait même de la conservation de ce simple billet ainsi mis à part, montre bien que Galilée avait l'intention de répondre à son correspondant. Il n'est pas surprenant d'ailleurs que cette réponse ait été perdue, ainsi que les lettres ultérieures de Jean Tarde. Ce qui est étrange, c'est que celle-ci ait été sauvée de la destruction. Nous y voyons, par exemple, que Robert de Balfour, ce savant bordelais, dont Tarde était l'ami, correspondait avec Galilée. Il semble même que notre chanoine se soit présenté chez ce dernier, porteur d'une lettre de lui. Pourtant, le savant bibliothécaire de Florence, M. Carli, qui nous a découvert la lettre ci-dessus, et qui connaît son Galilée par cœur, pour avoir dépouillé page par page tous les manuscrits de son grand compatriote, n'y a rien trouvé qui concerne « Robertus Balforeus ». Sur notre demande, il a fait des recherches à cet égard, mais sans le moindre résultat. Dans l'Histoire du collège de Guyenne, par M. Gaullieur, il est parlé avantageusement de Balfour, professeur d'origine écossaise, qui devint principal en 1602 et mourut en 1621. C'était « un mathématicien de talent, en même temps qu'un helléniste de premier ordre (30). » Une chaire de mathématiques est créée tout exprès pour lui par la municipalité en 1591. Il est loué par Florimond de Rémond d'avoir fort bien gouverné « ce beau collège de Guyenne où non seulement notre jeunesse, mais aussi une bonne partie de celle de la France, s'élève et se nourrit ». Cette école, rivale et ennemie de celle des Jésuites, eut alors son heure de prospérité. Le gouvernement, soit de l'une, soit de l'autre, ne devait pas être facile: on y voit les élèves, en 1610, enlever de force, la nuit, une jeune fille, et aller en bande faire une orgie. Les écoliers d'alors n'étaient pas moins turbulents que leurs pères.

Ou je me trompe fort, ou Tarde, en proie à une de ces fermentations extraordinaires de curiosité scientifique, dont cette époque nous donne le spectacle, n'a pas dû se préoccuper beaucoup à Rome du différend des Cordeliers et des Récollets sarladais. Et si, par hasard, c'est quelque nouvel incident de ce conflit monacal qui a abrégé ses visites au P. Griambergerius beaucoup plus qu'au Vatican, je me persuade qu'il a dû maudire sans distinction les religieux belligérants. Son désir de suivre Galilée à l'assaut du ciel et de se livrer désormais presque exclusivement à ce labeur, fut redoublé sans doute quand il apprit au collège des Jésuites que les nouveautés astronomiques dont il s'émerveillait étaient déjà vulgarisées en Allemagne et en Italie, au point d'y être connues des derniers « mitrons ou barbiers » de ces nations. L'ignorance relative de la France à cet égard était navrante et un bon patriote devait avoir à cœur d'y mettre fin. « Le cœur se serre, dit Arago (Annuaire du bureau des longitudes, 1844), lorsqu'en étudiant l'histoire des

sciences, on voit un si magnifique mouvement intellectuel (la rénovation de l'astronomie au commencement du XVIIe siècle) s'opérer sans le secours de la France. » Or, parmi tous ces phénomènes surprenants qui venaient de lui poser d'irritants problèmes, le plus attachant, le plus fertile en points d'interrogation, lui parut être celui des taches solaires. Il ne se trompait pas, et la preuve en est qu'à l'heure actuelle encore aucune explication satisfaisante de ces taches n'a été fournie (31). Dès 1614, presque toutes les hypothèses imaginables à leur sujet avaient été formulées, comme on le voit par la Relation de notre auteur. « J'apprins que les taches découvertes à l'astre du soleil mettoint beaucoup de gens en peine. Les uns pensoint que ce soit un ramas et assemblée de petites estoiles conglobées ensemble, peu esloignées du soleil qui vont et viennent à l'entour d'iceluy comme Venus et Mercure ou comme « Sidéra Medice » derrière Jupiter; les autres opinent que ce sont des cavités dans le corps solaire (32) ». D'autres enfin les prenaient pour des nuées. De toutes ces hypothèses, la plus vraisemblable à la date en question, vu l'imperfection des instruments et la brièveté des observations d'alors, c'était à coup sûr la première. Elle s'était naturellement présentée tout d'abord au P. Scheiner qui, vers 1611, en même temps que Fabricius et Galilée, découvrait les taches. Le mérite de Tarde n'est donc point d'avoir imaginé cette conjecture, mais bien, ce qui est tout autrement important pour le progrès de la science, de s'être attaché obstinément à cette idée qu'il a faite sienne, d'en avoir détaillé, mis en relief toutes les difficultés non moins que toutes les vraisemblances, et surtout d'avoir entrepris, pour la contrôler, de longues et méthodiques observations prolongées pendant dix années consécutives, de 1615 à 1625 (33). Ces observations garderaient leur valeur, n'eussent-elles servi qu'à serrer de près une erreur complète. Une erreur suivie jusqu'au bout est bientôt expulsée, au grand profit de l'avenir. Au fond de cette théorie erronée d'ailleurs, il y avait peut-être, nous le verrrons, un germe de vérité inaperçue de son auteur.

V

C'est immédiatement après son retour de Rome (34),

et probablement avec une lunette donnée par Galilée, que Jean Tarde se mit à

observer les taches et à enregistrer ses constatations. Nous le savons par son

témoignage et aussi

par celui du chanoine de Gérard-Latour. « Je suis curieux,

écrit celui-ci à Papebrock, le 14 avril 1663, de toutes ces choses (histoire,

mathématiques, médailles...) comme ayant succédé aux curiosités de feu M.

Tarde, chanoine théologal de nostre chapitre, qui estoit sçavant dans les

mathématiques, comme l'on voit par ses ouvrages imprimés... et par les

manuscrits qui restent, surtout celluy des observations qu'il nous a faictes

des taches du soleil ou plutôt des planètes qui font leur cours autour du

soleil, ez années 1615, 1616, 1617 (35)... » II me reste de ce

manuscrit deux pages d'observations datées de juin 1615. D'autre part, j'en

possède un autre, tenu dans le même ordre, qui commence en août 1619 (36)

et se termine le 20 mars 1625. Il est probable que l'observateur s'est lassé à

partir de cette date, car elle est suivie sur le manuscrit, de force pages

préparées pour recevoir des enregistrements qui n'ont pas été faits. Cette

préparation consistait en grands cercles tracés d'avance au compas, deux par

page. Dans l'intérieur de chacun d'eux, le patient astronome figurait ensuite

par de petits pâtés d'encre la forme, la dimension, les positions successives,

jour par jour, durant un mois environ, d'une même tache sur le disque solaire.

On a des échantillons imprimés de ces figures dans les Astres de Borbon. Quelle ténacité investigatrice suppose une

telle suite d'examens fatigants, meurtriers pour la vue! Et comme on y sent

bien cette soif amoureuse des choses célestes, cette passion sans nom qui a

rendu Galilée aveugle, et qui faisait exprimer à Copernic, sur son lit de mort,

l'amer regret — de n'avoir jamais vu Mercure! — Notons, il est vrai, que notre

chanoine avait eu l'idée de prévenir la fatigue des yeux par d'utiles

précautions dont l'exemple a été suivi: « Le plus ancien ouvrage à ma

connaissance, dit Arago, où il soit fait mention d'un verre coloré interposé

entre l'œil et l'oculaire de la lunette est de 1620 et intitulé Borbonia Sidera, par Jean Tarde,

chanoine de la cathédrale de Sarlat. » (Annuaire

du bureau des longitudes, 1842. Ce passage est reproduit dans l’Astronomie populaire du même

auteur, t. II, p. 124, 2me édition.) L'idée n'était pas sans valeur,

puisque, si elle eût été mise en pratique par Galilée, elle lui aurait évité la

cécité, ainsi qu'à bien d'autres. — Malgré tout, une telle énergie de

persévérance est rare, et je crois pouvoir affirmer que jusqu'à notre siècle,

nul autre recueil d'observations individuelles sur les taches solaires, si l'on

excepte l'in-folio du P. Scheiner, n'a été à ce point prolongé et minutieux. Le

climat pluvieux de la Guyenne, par malheur, secondait mal cette patience et

brisait à

chaque instant le fil de recherches dont la moindre

interruption inopportune compromettait le résultat.

Elles n'ont pas été sans fruit pourtant.

L'auteur, qui distingue soigneusement entre les faits. constatés par lui et

l'interprétation qu'il leur donne, les a résumées en 20 observations générales,

véritables lois empiriques, formulées avec précision l'une après l'autre. Là

est, à mon sens, la vraie valeur du livre, bien plus que dans la théorie élevée

sur ces fondements. Parmi ces remarques ainsi étiquetées, il en est plusieurs

certainement qui ont été neuves en leur temps ou généralisées pour la première

fois; mais, pour faire à Tarde la juste part d'honneur qui lui en revient et

mesurer l'importance des constatations qui lui appartiennent, il faudrait à cet

égard une érudition approfondie, jointe à une connaissance consommée de

l'astronomie. Ces deux conditions sont rares, et j'avouerai sans modestie

qu'elles me font défaut. Je lis pourtant dans un des ouvrages les plus récents

et les plus estimés sur le soleil par l'astronome américain Young, que les

taches « ont des mouvements propres (à chacune d'elles individuellement) en

latitude et en longitude », et que « ce fait ne semble pas avoir été compris

des premiers observateurs, bien qu'une remarque de Scheiner, à laquelle on

avait fait peu attention, indique qu'il avait entrevu la vérité. » Or, ce fait

que Scheiner aurait entrevu (37) (dans sa Rosa Ursina, publiée en 163o). Tarde

l'a très nettement et bien antérieurement énoncé dans son observation XIII

qu'il développe p. 48; et c'est un de ses principaux arguments, très-spécieux

assurément, en faveur de son explication des taches par l'hypothèse

d'astéroïdes indépendants circulant très-près du soleil et autour de lui. En

formulant cette demande, dont il revendique la priorité, il l'oppose comme un

respectueux démenti à Galilée. « Galileus Galilei, dit-il, en la seconde

épistre à Marcus Valserus, dit que ces planètes qu'il appelle taches ont un

mouvement commun et uniforme a et

qu'elles procèdent par lignes parallèles, et de là conclud que le soleil se

meut sur un centre et les emporte quant et soi. Mais nous, par des observations

plus longues et plus exactes, avons trouvé qu'il y a divers mouvements entre

elles, et de cette diversité colligeons que ce sont des planètes qui ont

plusieurs et divers orbes, par lesquels ils (38) sont portés. Car, comme la

lune marche

d'un pas fort viste, Saturne d'un pas fort lent, Vénus et

Mercure d:un pas médiocre, ainsi les planètes de Borbon ne marchent

pas tous de mesme train, mais les uns plus viste que les autres. » — Au lieu de

nommer Scheiner, M. Young aurait donc eu plus de raison, dans le passage

ci-dessus, de nommer Tarde, qu'il cite d'ailleurs en un autre endroit, comme

l'ont cité nombre d'astronomes qui ont écrit sur le soleil.

Cette indépendance, cette autonomie des taches, telle qu'on n'a pu encore avec exactitude mesurer la durée de la rotation du soleil sur lui-même, devait paraître, avouons-le, une terrible, une décisive réfutation de l'idée de Galilée sur l'inhérence des taches à la masse solaire (39). Tant qu'on regardait le soleil comme un corps solide, et non fluide, il n'y avait rien à répliquer. Il est vrai qu'en admettant la fluidité, établie de nos jours par le spectroscope seulement, de l'enveloppe lumineuse du soleil, on rend conciliable avec cette inhérence des taches leur indépendance relative. Mais ce genre d'inhérence n'est point celui que visait l'argumentation de notre auteur. Gardons-nous donc de prêter à ces anciens astronomes des erreurs grossières. Ils se trompaient bien moins qu'il ne semble à les lire superficiellement. Si les taches, par exemple, sont des cyclones solaires, comme le veut M. Faye, remarquons qu'un cyclone, terrestre ou solaire, n'importe, est chose indépendante, dans une certaine mesure, du globe qu'il parcourt, et présente un mouvement de révolution tout à fait comparable à l'orbite de satellites transitoires qui circuleraient autour de la terre ou du soleil. — Un terme de comparaison qui se présentait alors de lui-même, à propos de taches, était celui des taches de la lune, incontestables et incontestées, celles-là. Or, ces taches lunaires étaient sans mouvement propre, elles étaient constantes, elles n'étaient pas rondes (40), elles étaient loin d'être aussi noires; en somme, elles ne ressemblaient nullement aux phénomènes solaires qu'on appelait taches aussi. Comment la noirceur de celles-ci, par exemple, au milieu d'un foyer de lumière, n'aurait-elle pas été attribuée à l'interposilion de corps solides? Tarde compare ces ombres à celle que produisent sur le disque solaire les passages de Mercure ou de Vénus. Aquoi pouvait-il mieux les comparer? Vraiment, la pente de l'analogie ici était irrésistible.

Il est à remarquer pourtant que nulle

observation authentique et sérieuse du passage de Mercure sur le soleil n'avait

encore eu lieu à la date où nous sommes; car celle de 1607, que Kléper se

vantait à tort d'avoir faite, est démontrée imaginaire. C'est le 7 novembre

1631 que, pour la première

fois, ce phénomène fut aperçu d'une manière indiscutable

par Gassendi. On voit, par les lettres de Joseph Gaultier, prieur de la

Valette, compatriote et ami du célèbre astronome, à quel point cette

découverte fit évènement dans le monde savant d'alors, et notamment dans la

pléiade scientifique, véritable signe du temps, qui se groupait à Aix autour

de Peiresc, du grand Pereisc. —(C'est ce conseiller au Parlement d'Aix,

magistrat d'espèce rare, que Bayle appelait « le procureur général des lettres

et des sciences françaises », et dont Balzac disait qu'il n'avait pas eu besoin

d'un Auguste pour être un Mécène. On connaît, du reste, les intéressantes

publications de M. Tamisey de Larroque à son sujet.) Eh bien, quand le passage

impatiemment attendu a été enfin observé, voici les premières réflexions qu'il

a suggérées à Joseph Gaultier, qui s'occupait d'astronomie lui-même avec

ardeur. Celui-ci ne revient pas de son étonnement. « Je pensais, écrit-il à

Peiresc le 4 décembre 1631, qu'il (Mercure) fit la tache au soleil grandement

noire pour estre un corps plus dense (41) et opaque que les macules

célestes du soleil. Ce qui me fait doubter à présent que, sy ceste observation

est véritablement de Mercure, il ne nous faille ratiociner autrement de ces

macules solaires et qu'il ne nous soit nécessaire d'approcher à l'opinion de

nostre théologal de Sarlat qui les appelle Borbonia Sydera dans le volume qu'il en a dressé de ses

observations; et,certainement ces macules estant si grandes et si noires et

tant visibles, puisque mesme quelquefois se sont laissé voir sans lunettes, il

est assés vraisemblable qu'elles ont un corps assez opaque et danse, car autrement

ne noirciroient pas davantage le soleil que Mercure, si tant est, comme j'ay

dit, que ceste observation soit de luy (42)... »

Ces lignes montrent le degré de vraisemblance

qui militait en faveur de l'hypothèse de Tarde en l'état de la science et des

instruments d'alors, et qui tendait à ramener vers elle les esprits les moins

disposés pour elle. Joseph Gaultier l'est si peu, on le voit, que, pour

échapper à l'obligation d'accepter la théorie des taches planètes, il révoque

en doute la réalité du passage de Mercure. Quelques jours après, il est vrai,

son doute à cet égard est dissipé; mais je dois convenir que cela ne suffit

point à lui faire adopter la théorie sarladaise. Il écrit d'Aix le 15 janvier

1632: « Je ne vous ai rien dit en ma précédente de ce bon père qui a mis en

lumière ce beau livre des macules solaires. (Il s'agit ici, à n'en pas douter,

de la Rosa Ursina de Scheiner.)

Nostre chanoine théologal, en son livre sur icelles, qu'il intitule Sydera Borbonia dédié à nostre Roy

régnant heureusement, bien qu'il soit homme, à mon peu de jugement, bien

capable, n'a pas rempli son dit livre de tant de feuilles (l'ouvrage de

Scheiner est un énorme in-folio), bien que de prou de doctrine. Il veut

néanmoins que ces macules soient causées par des corps célestes qu'il appelle

«Sydera», sur quoy néanmoins j'en attends de plus

amples preuves que les siennes pour me le persuader. » On

remarquera l'expression deux fois répétée « nostre théologal ». Elle semble

indiquer que Tarde a eu des relations personnelles avec la société d'Aix. Il a

pu et même dû certainement traverser celle ville dans sa période de

pérégrination méridionale (1591-1594) et y connaître Joseph Gaultier, à peu

près du même âge que lui (né en 1564).

Revenons à son livre. Il y répond très-ingénieusement à l'objection, fort grave au reste, tirée du fait que certaines taches apparaissent parfois inopinément au milieu du champ solaire, d'autres fois s'évanouissent tout à coup. Il ne dissimule aucune difficulté et il a réponse à tout. Il ne pouvait deviner, bien entendu, ce qu'un demi siècle au moins d'observations pouvait seul faire découvrir et ce qui a été démontré, en fait, de nos jours seulement, à savoir qu'il existe une variation périodique dans le nombre des taches, dont le maximum se produit à peu près tous les dix ans (43). J'ignore ce qu'il aurait répondu à cela, et surtout aux analyses spectrales...

VI

En résumé, sa thèse s'appuyait sur des faits

positifs, des plus probants en apparence. Dois-je maintenant ajouter qu'à

toutes ces raisons de l'ordre le plus scientifique, se mêlait une considération

quasi-mystique (une seule, chose bien remarquable pour l'époque!), je veux dire

la faiblesse d'avoir voulu venger le soleil de « l'injure » qu'on lui a faite

en le supposant taché, « comme si l'oeil du monde estoit malade d'une

ophthalmie »? Certes, il y a loin de là aux extravagances où les savants du

temps noyaient leurs plus pures conceptions. Le grand Kepler lui-même était

tout autrement épris de chimères. Je ne parle pas de Morin, professeur de

mathématiques — lisez d'astrologie judiciaire— au collège de France (voir

Moréri), qui jusqu'à sa mort en 1656 combattit à outrance, avec les plus

absurdes arguments, l' « erreur » des coperniciens; ni du P. Scheiner,

déjà nommé, autre adversaire acharné, et non méprisable assurément, du

mouvement de la terre; ni du P. Schyrle de Rheita, astronome renommé pourtant,

mais visionnaire, qui, entre autres conjectures disait: « Si Jupiter a des habitants,

ils doivent être plus grands et plus beaux que les habitants de la terre, dans

la proportion des deux globes. » Noter que Jupiter est 1300 fois plus gros que

la terre!

Mais, au dix-neuvième siècle même, n'avons-nous pas vu Gœthe, le grand Goethe, dans sa théorie des couleurs, la plus fausse et la plus chère à son cœur de ses œuvres de science, se poser aussi en champion du soleil? La théorie de Newton, la vraie, qui considère les rayons colorés comme les éléments dont la lumière blanche est simplement la combinaison, révoltait cette âme d'artiste. Il disait fièrement à son secrétaire Eckermann (44): « J'ai vu la lumière dans toute sa pureté, dans toute sa vérité; c'était mon devoir de lutter pour elle. Mes adversaires voulaient la ternir. Ils soutenaient ce principe: l'ombre fait partie de la lumière. Ils prétendent en effet que les couleurs (et les couleurs sont bien de l'ombre) sont la lumière elle-même... » Ce n'est pas que l'idée erronée de Gœthe fût sa propriété exclusive. Il en convient: « Ma théorie des couleurs, dit-il, n'est pas absolument une nouveauté. Platon, Léonard de Vinci et d'autres excellents esprits ont en partie trouvé et dit tout ce que j'ai moi-même trouvé et dit; mais l'avoir retrouvé, redit, propagé, défendu, voilà mon mérite. » Propagé? Hélas! non. L'illustre poète n'a pas eu cette consolation. Il n'a convaincu personne, et il le sait bien. Son isolement sur ce point est si complet qu'il en est réduit à endoctriner le bon, l'honnête Eckermann, pour compter un disciple au monde. Ce qui n'empêche pas qu'il eût volontiers donné Faust et toutes ses poésies pour son traité d'optique.

Notre chanoine au moins a été assez heureux

pour voir se répandre au loin et même s'enraciner la foi en ses Sidéra Borbonia. Son livre a eu trois

éditions, l'une latine en 1620, les deux autres françaises, en 1622 et 1627,

cette dernière devenue extrêmement rare (45). Son hypothèse fait date

encore dans l'histoire de l'astronomie et son nom y est attaché (46).

Nous avons vu que le chanoine de Gérard-Latour, en 1663, y croyait toujours,

non sans quelques doutes. Si Fontenelle, dans sa Pluralité des mondes, en 1686, refuse d'y croire, il en parle,

lui l'esprit le plus net et le moins porté à s'abuser qu'il y ait jamais eu,

comme d'une erreur dont on est à peine détrompé. Voici ce qu'il dit, avec sa

préciosité habituelle, à propos des taches du soleil: « Comme on avait

découvert, peu de temps auparavant, de nouvelles planètes... que tout le monde

philosophique n'avait l'esprit rempli d'autre chose, et qu'enfin les nouvelles

planètes s'étaient mises à la mode, on jugea aussitôt que ces taches en

étaient, qu'elles avaient un mouvement autour du soleil, et qu'elles nous en

cachaient nécessairement quelque partie, en tournant leur moitié obscure vers

nous. Déjà les savants faisaient leur cour de ces prétendues planètes aux

princes de l'Europe. Les uns leur donnaient le nom d'un prince, les autres d'un

autre... »

Ces savants, c'étaient Jean Tarde d'abord, et le P. Malapert ensuite (47). Les Astres de Bourbon avaient tant de succès que celui-ci n'avait pu résister au désir de se les approprier en les démarquant. Il avait fait hommage à la Maison d'Autriche du fruit de son larcin, sous le nom d'Astres Austriens. C'était la mode alors, pour parler comme Fontenelle, de donner aux astres, vrais ou faux, des monarques pour parrains. En 1645, huit nouveaux satellites de Jupiter, imaginaires, ont été offerts par le P. Schyrle de Rheita à Urbain VIII et baptisés en conséquence astres Urbanoctaviens. On remplirait un firmament avec les constellations chimériques découvertes en ce temps-là; pseudo-cieux parmi lesquels celui de Tarde, on peut le dire, occupe le rang le plus éminent. Pour revenir à Malapert, j'ai eu la curiosité de lire à la Bibliothèque nationale ses Austriaca Sidera, publiés en 1633, et dont le titre est visiblement inspiré par les Borbonia Sidera de notre auteur. Il dit n'avoir fait ses observations avec suite qu'à partir de 1617. Quoique très-postérieur à Jean Tarde, dont les observations remontent plus haut et dont l'ouvrage a été publié treize ans avant le sien, il se garde bien de le citer. Il l'imite pourtant, et par son titre, et par la manière dont ses observations sont conduites; et d'ailleurs il ne se fait pas faute de citer nombre d'auteurs, principalement le P. Scheiner et autres « Societatis nostræ ». La preuve, au reste, qu'il connaissait l'ouvrage de Tarde, c'est qu'il pose en principe et comme une vérité déjà démontrée, ce que celui-ci s'est imposé le labeur et a eu l'illusion spécieuse d'établir fort longuement, à savoir que les taches du soleil sont de vraies planètes. Malapert, lui, trouvant ces planètes-là toutes faites dans le ciel, n'a que la peine de les y cueillir et d'en faire don à Philippe IV d'Autriche. « Je te les donne, lui dit-il, ces héliocycles, si toutefois, ajoute-t-il prudemment, la postérité me reconnaît quelques droits sur eux (si quid mihi in eos juris posteritas idcirco esse concedit). » Franchement, le procédé est un peu cavalier. Mais il était assez dans les mœurs scientifiques du temps.

Pour se consoler de ces plagiats d'outre-Rhin,

Jean Tarde avait un dédommagement de l'espèce la moins commune: l'admiration

de ses compatriotes. Dans les vers qu'il leur a inspirés, on la sent

chaleureuse et vraie, à travers l'emphase inséparable du genre. A la fin d'un

de ses manuscrits, je lis les distiques suivants d'un avocat sarladais de ses

amis, avec cet en-tête: « In landem

domini Tardai, ecclesise Sarlatensis canonici et Sacræ Theologiæ professoris,

necnon in pluribus aliis scientiis doctoris meritissimi, Petrus Formigerius,

dominus de Beaupuy jurium

doctor, apud Sarlatenses patronus causarum, et ejus amicus obsequmtissimus, hæc

fecit, dedit dicavitque epigrammata. »

Sidera Borbonia agnosii, quæ nulla vetustas

Novit,

Lodoïco visa sub imperio,

Tarde, nec abbatum Sarlati nomina tardas

Dicere,

et acta tuis commemorare typis.

Sic revocas tumulo exstinctos, sic nescia fati

Mens sedet in tanto Sidere Borbonio (48). »

Je ne cite pas le reste de la pièce, où Tarde est de nouveau loué d'avoir donné « nova sidera cœlo ». On pourra la lire dans la notice de M. Dujarric-Descombes. Il y a au frontispice de la Chronique que nous publions une autre série de distiques; et toujours l'honneur d'avoir révélé les astres borboniens est cité comme le titre le plus éclatant de notre auteur. Il est probable que la découverte de la planète Neptune a valu moins de vers latins à M. Leverrier.