Annales archéologiques dirigées par

Didron Ainé, tome 6ème, Paris, 1847 pp 71-88.

ARCHITECTURE CIVILE AU MOYEN AGE

DANS LE

PÉRIGORD ET LE: LIMOUSIN.

·

Plan de la ville de Montpazier

·

Façade de la maison du chapitre à

Montpazier

·

Plan de la ville de Beaumont

En fait

de villes du moyen âge, je n'ai parlé, jusqu'à présent[1] , que du plus grand nombre, c’est-à-dire

des cités romaines qui se sont lentement relevées de leurs ruines au xe

et au xie siècles, et des villes secondaires qui se sont formées

vers la même époque autour d'une abbaye ou d'un château. Les unes et les autres

ont pris leur forme et leur plan dans des temps encore malheureux, au milieu de

difficultés inouïes, et, une fois nées, elles ont grandi avec leurs difformités

originelles que l'on a vainement tenté de corriger. Mais ce n'est pas d'après

de telles villes qu'il faut juger le moyen âge.

Il en est d'autres moins importantes

et moins nombreuses assurément, moins riches en belles constructions, qui

néanmoins révèlent, bien mieux ses véritables goûts, ses véritables tendances.

Je veux parler des villes neuves bâties

tout d'un coup, en une seule fois, sous l'empire d'une seule volonté. Comme on

n'en a rien dit dans les ouvrages consacrés à l'architecture civile du moyen

âge, on croit sans doute que ces villes ressemblent aux autres; rien n'est plus

faux, et l'ordre chronologique: que j'ai voulu garder fidèlement m'amène enfin

à combattre cette erreur.

Dans la seconde moitié du xiiie siècle, temps de

paix et de prospérité, un petit coin de l'une des provinces, que j'étudie

spécialement, se couvrit rapidement de ces villes neuves appelées bastides dans l'ancienne langue du

Midi: Voici par quelles circonstances. Alphonse de Poitiers, frère de saint

Louis, était devenu, par son mariage avec l'héritière des comtes de Toulouse,

le seigneur nominal d'une partie de la Guienne; mais il n'avait que peu de

prise sur ces contrées, et sa souveraineté se réduisait souvent à leur simple

titre. Dans le Rouergue, notamment, il avait bien hérité de la suzeraineté des

derniers comtes de Toulouse; mais le bourg de Rodez, vendu par Raymond IV en

1095, appartenait aux comtes de ce nom, et la cité à l'évoque.

Toutes les localités importantes avaient de même un maître particulier,

qui se bornait à lui rendre hommage. Il voulut une autorité plus directe, plus

positive, et, pour se créer une capitale, il fit bâtir Villefranche de Rouergue

dans l'Agenais, il fonda, par des motifs analogues, la ville importante de Villeneuve

d'Agen et plusieurs bourgs moins considérables. Dans le Périgord, où il avait

quelques possessions, il fonda aussi des bastides.

« En 1259, par un traité daté du 1er mars, Élie,

abbé de Cadouin, seigneur pour les deux tiers des forêts et terres cultivées ou

incultes de Castillonnès, et les frères Bertrand et Arnaud de Mons,

propriétaires du troisième tiers, conviennent de céder gratuitement ces

terrains au sénéchal d'Agen, pour y bâtir une ville dans les limites et selon

l'indication qu'en feront Pons Maynard et Gautier, ingénieurs à Monflanquin. Les trois donateurs se réservent de

bâtir trois maisons à leur usage. ».[2]

Vers la même époque, le comte de Poitiers se

fit offrir par Bertrand de Pestilhac une terre assise près de l'église de

Notre-Dame de Vieil-Sciorac, et aussitôt les procureurs du sénéchal jetèrent

les.fondements d'une bastide qui fut Villefranche de Périgord[3]. En

1270, le même prince érigea en ville une petite baronnie du nom d'Eymet, et

accorda aux habitants les privilèges dont jouissaient Bordeaux, Bergerac et

Périgueux [4].

Voici comment se passaient les choses

dans, la plupart de ces fondations de ville. Le

prince se faisait donner par une abbaye ou par un pauvre chevalier

l'emplacement choisi par son sénéchal. Il y faisait tracer des rues et invitait

simplement les populations à s'y établir. Quelques seigneurs se faisaient

rendre leurs hommes; En Rouergue, l’évêque excommuniait, sans balancer,

quiconque faisait concurrence à sa cité de Rodez en bâtissant des maisons à

Villefranche[5]. Malgré cette opposition,

chaque nouvelle ville se remplissait d’habitants, sans grande dépense pour le

prince.: Il accordait tout au plus le droit de prendre du bois dans

ses forêts, des pierres dans ses carrières, et prodiguait surtout les

privilèges et les chartes de commune.

D'autres princes avaient sans doute donné l'exemple à

Alphonse de Poitiers; il le donna certainement dans nos contrées aux rois de

France et d'Angleterre. A Domme, par exemple, il existait une tour et quelques

maisons sur une colline baignée par la Dordogne, Philippe-le-Hardi la fit

acheter par Simon de Mellondino, sénéchal, pour 500 livres de tournois noirs.

En 1280, le grand sénéchal de Normandie fut député pour dessiner l'enceinte

d'une ville. Il fit dresser une batterie de monnaies menues pour payer les

ouvriers et manœuvres; et, la ville construite, le roi accorda toutes sortes de

privilèges. Les habitants auront droit de collège et de communauté, avec

puissance de créer des consuls ; droit de four et de moulin ; ils seront

exempts de tailles, péages, et paieront seulement six deniers au roi par

emplacement ou par eyrial. La ville sera toujours du domaine royal, sans

pouvoir être démembrée. Il y aura cour et justice royale, cour du petit sceau,

cour du sénéchal, etc. (Bordeaux, 1283; Auch, 1285.) J'emprunte ces curieux

détails au travail de M. de Gourgue, pour montrer combien le roi de France

tenait à multiplier les villes qui, telles que Périgueux et Sarlat, mettaient

leur honneur à ne relever que de lui. Au reste, dès 1263, l'attention des

vicomtes de Gourdon et de Turenne était éveillée sur les projets de la cour de

France, car ils obtenaient de saint Louis la promesse qu'il ne fonderait aucune

ville neuve enclavée dans leurs terres. — « Non faciemus bastidas aliquas de

novo infra fines terrae quam habet idem vicecomes[6]».

De son côté, Edouard Ier, d'abord comme duc et

bientôt comme roi, multiplia singulièrement les fondations de ce genre ; et

c'est un des meilleurs titres de ce grand prince au souvenir reconnaissant de

l'ancien duché de Guienne. Libourne, entre autres, lui doit son existence

(1286). Mais les plus grandes de ces villes ne sont pas les plus anciennes ni

les plus curieuses. — Ces dernières se pressent dans le bas Périgord, sur la

frontière des possessions anglaises.

En 1272, Lucas de Terny se fit donner par le seigneur de Biron, le prieur

de Saint-Avit et l'abbé de Cadouin, le terrain où l'on construisit Beaumont pour

le compte du roi d'Angleterre[7].

Un an avant qu'on ne travaillât à

Beaumont, et à quatre lieues au nord de cette localité, le maréchal Jean de La

Linde commença sur son propre domaine la bastide de La Linde, le 26 juin de la

cinquante-unième année du règne de Henri III. Le 7 janvier 1284, P. de Gontaut, baron de Biron,

donna au sénéchal Jean de Grailly, qui lui promit de l'en récompenser, un lieu

désert près d'une forêt, à quatre lieues au nord de Beaumont. On y bâtit

Montpazier [8].

Je passe, pour y revenir bientôt, d'autres fondations

pareilles dont la date n'est pas aussi bien connue, mais dont l'origine n'est

pas douteuse. Quoi qu'il en soit, dans les premières années du xive

siècle, le roi d'Angleterre ne fondait plus de nouvelles bastides; mais il réunissait

à sa couronne la plupart de celles de l'Agenais et du Périgord, comme

l'attestent les Rôles gascons. Au milieu du même siècle, il les donnait, au

contraire, aux seigneurs gascons de son parti[9].

La politique anglaise était changée; elle

ne comptait plus que sur les armes pour conserver l'héritage des anciens ducs

d'Aquitaine, et renonçait à tous les moyens pacifiques. Dès lors plus de

nouvelles bastides, ce qui fixe encore mieux la date de celles dont il s'agit.

— J'en ferai connaître en détail quelques-unes des plus remarquables et des

mieux conservées, et ce sera, je pense, un excellent moyen de réhabiliter

l'architecture civile du xiiie siècle.

MONTPAZIER.

Voici d'abord le plan de Montpazier[10] plan

tracé en 1284 et qui n'a point été altéré depuis. Cette petite ville, située

sur un plateau très-élevé que domine, à l'horizon, la masse imposante du

château de Biron, se présente sous la forme d'un parallélogramme rectangle de

400 mètres de longueur et de 220 mètres de largeur. Elle n'avait point de

fossés à cause de sa situation, mais seulement un mur flanqué de tours carrées;

point de pont-levis, mais seulement des portes de bois, précédées et suivies de

herses. Au nord et au sud, sur les petits côtés du parallélogramme, les murs

subsistent presque intégralement; mais je ne donne qu'une moitié de la ville

avec la place centrale. A l'est et à l'ouest, l'enceinte est au contraire

entièrement détruite et je n'ai pu, par cette raison, arrêter mon plan sur les

côtés. Je me suis cependant assuré que la ville s'étendait un peu plus à l'est

que du côté opposé où le plateau se terminait plus brusquement. Je n'ai indiqué

qu'autour de la place l'état actuel des maisons, mais partout leur arrangement

primitif s'est conservé au moins aussi bien. Tel qu'on le publie, le plan de

Montpazier n'en suffit pas moins à donner parfaitement idée de l'œuvre de Jean

de Grailly. Quelle régularité ! On dirait le plan d'un potager et non pas celui

d'une ville. Quatre grandes rues de même largeur se croisent au centre de la

ville et laissent entre elles un espace libre; qui forme le marché, la place

publique, le forum en miniature de la petite cité. Au lieu de faire façade en

arrière des rues, les maisons, au nombre de vingt-deux, qui bordent la, place,

s'avancent portées sur de larges ogives et ouvrent à la voie publique, un

passage couvert où deux chariots peuvent facilement se croiser (six mètres). Le

long de la place centrale, les rues sont donc couvertes par les maisons; elles

offrent aux habitants un abri contre le soleil et contre la pluie. Ces galeries

ne .sont pas, il est vrai, aussi élégantes que celles de la rue de Rivoli, mais

du moins elles sont assez profondes pour que le soleil y laisse un peu d'ombre

et pour que le vent n'y fouette pas la pluie trop avant. Au moment même où je

relevais le plan de Montpazier, des charrettes chargées de foin s'y étaient

réfugiées; des chevaux s'y trouvaient attachés aux anneaux de fer dont les

piliers sont pourvus, et la, circulation, n'était point interrompue. Il y a

bien dans tout cela un certain cachet de bizarrerie; mais c'est original, c'est

pittoresque et surtout c'est commode.

La place, étant interdite aux voitures, est plantée d'arbres,

et j'imagine qu'il en a toujours été de même. La halle, simple hangar soutenu

par vingt-huit piliers de pierre, s'y trouve placée, non pas au centre, mais

près d'un des côtés. La maison commune devait s'y trouver aussi, mais elle a

été rebâtie ou est devenue méconnaissable.

Comme, les maisons qui entourent la place couvrent exactement

les rues, elles se rejoignent par leurs angles au moins à leur étage supérieur

; mais, au rez-de-chaussée, on a pu, au moyen d'encorbellements, abattre, ces

angles, de sorte que l'on débouche directement dans l'espace réservé, par des

passages obliques de 1m 65. Rien de pittoresque et aussi de

singulier comme cet arrangement que le croquis ci-joint fera parfaitement

comprendre, ainsi que la physionomie de ces rues couvertes, sous lesquelles le

regard s'étend jusqu'aux portes de la ville.

Les encorbellements des angles de la place changent de forme

et de hauteur presque à chaque maison, parce qu'on a laissé à chacun là liberté

de varier selon son goût les détails de construction et les rares ornements de

sa demeure. A cela près, rien dans cette ville de Montpazier n'a été donné à la

fantaisie. — Toutes les rues sont tracées au cordeau et parfaitement droites. —

Toutes se coupent à angles droits. — Toutes ont des dimensions déterminées

selon leur importance. Ainsi, les quatre grandes rues, qui sont les principales

artères de la ville, ont 8 mètres de largeur, justement comme nos routes

départementales. Les autres ont 7m 50 et 5m 65, selon

qu'elles se trouvent dans la longueur ou dans la largeur de la ville. Bien

plus, on a mesuré rigoureusement sa place à chaque maison, et certes nous n'en

sommes pas encore là, malgré notre manie de régularité. — L'homme qui a tracé

sur le terrain le plan de Montpazier, comme un architecte trace celui d'un

édifice, calculait tout, de manière à loger dans un espace donné le plus grand

nombre possible d'habitants et à les loger le plus commodément possible. Il fit

donc en sorte que toutes les maisons présentassent leur pignon sur une rue et

qu'elles aboutissent par leur autre extrémité à une voie d'un ordre secondaire,

à une ruelle; de cette manière point de cours, point de jardins, mais aussi

point de terrain perdu. Ces ruelles ont 2m30, lorsque, partageant en

deux l'intervalle compris entre les rues, elles courent d'un bout à l'autre de

la ville ; 2 mètres seulement derrière les maisons des petits côtés de la

place.

La profondeur des emplacements se trouvait réglée à 19 mètres.

L'ingénieur n'eut plus qu'à fixer leur largeur, qui est de 8 mètres environ ou,

plus exactement encore, de 24 pieds[11],

l'espace que peuvent couvrir des solives de moyenne, grandeur. — Il y avait peu

d'inégalité parmi les premiers habitants de Montpazier; on s'accommoda donc

sans peine de ce partage, et rarement il arriva qu'une seule maison s'étendît

sur deux emplacements. C'est probablement par la même raison que, lors de la

fondation de Domme, on put supprimer tous les impôts en usage dans ce temps et

les remplacer par une taxe uniforme de quelques deniers par eyrial ou par

emplacement.

Pour que

chaque maison pût s'emparer de tout le terrain qui lui avait été attribué, il

aurait fallu, puisque l'on se servait de toitures à pignons sur rue, recevoir

les eaux pluviales dans les rigoles placées sur les murs mitoyens. Mais c'était

cher, c'était même d'une construction difficile, à cause de la profondeur

excessive des emplacements. On préféra pourvoir toutes les maisons de leurs

quatre murs et laisser entre chacune d'elles un étroit intervalle de 0m25

à 0m35. On ne savait donc pas, dans le vieux Montpazier, ce que

c'était qu'un rnur mitoyen. Chaque maison était isolée et formait une insula,

ce qui empêchait les incendies de faire de grands ravages. Toutefois, car

il faut tout dire, ces intervalles, que je ne sais comment nommer, sont

habituellement assez malpropres, quoique les eaux s'en écoulent sans

difficulté.

Comme la

ville de Montpazier se trouve en quelque sorte orientée, l'église n'a dérangé

en rien la régularité ni l'harmonie de son plan. C'est d'ailleurs une

construction peu remarquable, quoiqu'elle appartienne dans son ensemble à la

fin du xiiie siècle. Elle était régulière, avant qu'on n'eût bâti de

petites chapelles entre ses contreforts, et convenablement spacieuse; mais son

style est mauvais, et l'on s'en apercevrait rien qu'à considérer sur le plan

l'arrangement bizarre des nervures du chœur.

On ne rencontre point à Montpazier de belles maisons, ce qui

est tout simple, car les gens qui peuplaient ces bastides n'avaient point de

fortune acquise qui leur permît de bien décorer leur demeure. En revanche, on

trouve en très-grand nombre les maisons de pacotille, si je puis m'exprimer

ainsi, qui remontent à la fondation de la ville. Bâties en pierre de taille, à

cause de la commodité des carrières, elles n'ont pas cessé d'être habitables;

mais elles ont perdu généralement leur toiture primitive, leurs cheminées et la

plupart de leurs fenêtres.

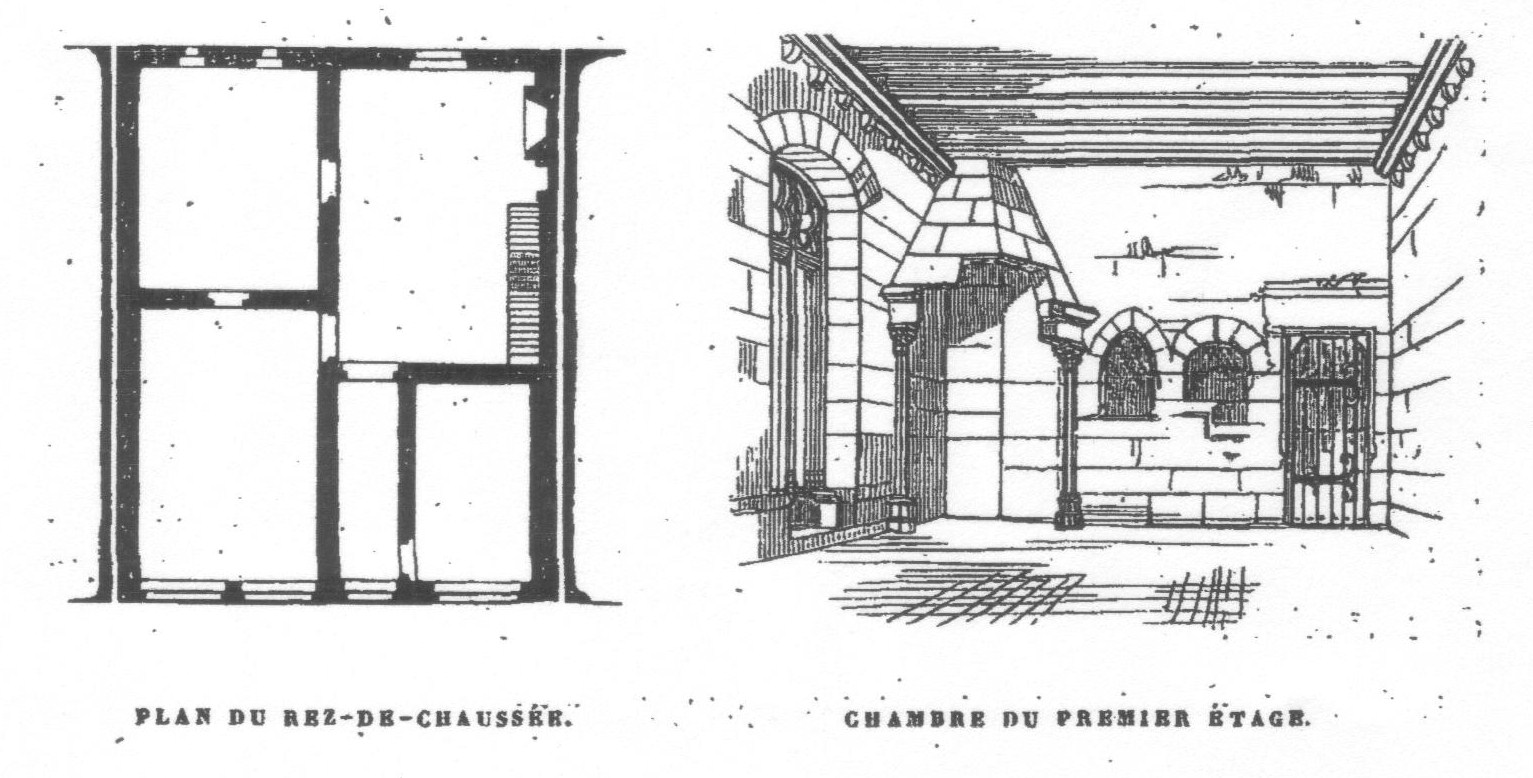

Une

seule maison m'a paru mériter une description particulière. On l’appelle la

maison ou le grenier du chapitre; et en effet, depuis très-longtemps, elle ne sert

plus que de grenier, quoique dans l'origine elle ait été certainement destinée

à être habitée. En voici la distribution au rez-de-chaussée, que j'avais déjà

indiquée sur le plan général de la ville, mais que je reproduis à une plus

grande échelle, par ce motif qu'il est extrêmement rare de trouver des maisons

du xiiie siècle dont la disposition intérieure n'ait été altérée en

aucune façon.

MAISON DU CHAPITRE, XIIIe ET XIVe

SIÈCLES, A MONTPAZIER.

On a vu, sur le plan de la ville, que la maison est double et qu'elle

occupe deux emplacements ordinaires. La première moitié offre deux pièces dont

l'une semble avoir servi de boutique. La deuxième offre également une boutique

plus petite qui s'ouvre sur la rue par une ogive de 2m 95 ; un large

corridor aboutissant à une arcade plus étroite; puis, une grande pièce servant

sans doute de cuisine, avec une vaste cheminée, un évier, et un escalier en

pierre assez semblable à ceux d'Aigues-Mortes[12].

Cette seconde moitié paraît avoir été ajoutée après coup, quoiqu'elle soit

parfaitement liée à l'autre et qu'elle contienne à présent l'escalier qui

conduit aux quatre pièces de l'étage supérieur ; mais elle l'aurait été à un

très-court intervalle. Cela est surtout apparent sur la façade que je donne

ci-contre, dans l'état de ruine et d'abandon où elle se trouve.

Un des premiers et des principaux habitants de

Montpazier, quelque marchand sans doute, ayant augmenté son aisance, aura agrandi

sa maison. De là, je pense, ce changement de dessin et cette légère différence

de style.— Plus tard, le chapitre aura acquis cette habitation et en aura fait

un grenier; mais il me semble impossible, malgré le voisinage de l'église,

qu'il s'y soit jamais logé.

J'ai remarqué dans les étages supérieurs une chambre à coucher, la

chambre d'honneur certainement, dont la vue est donnée ici et touche au plan. .

La fenêtre, dont les moulures ne sont nullement prismatiques, avait, avant

d'être mutilée, cette forme originale. Elle était en croix, avec deux

quatrefeuilles au-dessus des croisillons. La cheminée placée dans l'angle n'est

pas moins contraire aux précédents ; elle est pentagonale. A défaut d'art et de

style, les maçons du moyen âge avaient donc toujours, l'imagination qui fait

trouver des formes nouvelles et la liberté d'esprit qui permet de les essayer.

—- On observera que les solives du plafond ne sont pas engagées dans les murs,

mais qu'elles reposent sur deux autres pièces de bois, soutenues elles-mêmes

par des corbeaux en pierre. Cet arrangement est ordinaire dans les maisons du

moyen âge, tout comme les bancs en pierre et l'amortissement en arc surbaissé

de la fenêtre. Cette petite ogive, à côté de la cheminée, c'est une armoire

avec la feuillure de ses battants et les rainures de ses rayons. Ce

plein-cintre, c'est un évier tout usé par les vases qu'on y déposait. Cette

porte carrée, c'est l'entrée d'un étroit couloir pratiqué, à l'aide d'un

encorbellement, dans l'épaisseur du mur qui conduit à des latrines. Voilà le

confort quelque peu primitif d'une chambre à coucher du xive siècle.

Que de choses à dire sur une bourgade du Périgord! Je termine en

réclamant, à tout événement, que l'on apporte à l'avenir un peu plus de soin

dans la conservation du plan de Montpazier. On ne s'est pas encore avisé

d'élargir les rues ou de les rétrécir, mais on souffre que plusieurs d'entre

elles soient envahies ou condamnées. Depuis la révolution, on s'est empressé de

démolir les portes de la ville qui étaient fort nombreuses, car le fondateur de

Montpazier avait voulu qu'il y en eut au bout de chaque rue principale, sauf à

les tenir fermées pour la plupart dans les temps de danger. S'il en reste trois

aujourd'hui, ce n'est point parce qu'elles ont quatre mètres de largeur et

qu'elles ne gênent en rien la circulation, c'est qu'elles sont devenues des

propriétés particulières et que la commune n'est pas en mesure de payer le

droit de les démolir. Pour les rues couvertes qui entourent la place, même

inintelligence. Au xviiie siècle, on avait eu à rebâtir deux ou

trois maisons et on avait eu soin de conserver l'ancien plan en refaisant en

plein cintre les grandes arcades ogivales; on vient d'en rebâtir quelques

autres et on les a fait reculer de huit mètres. Ce qui était commode, il y a à

peine un siècle, serait-il devenu gênant? Craindrait-on de voir arriver des

voitures de cinq mètres de hauteur par cette route qu'on se propose de faire?

mon Dieu non. Les édiles de Montpazier ne soupçonnent pas que leur ville est un

monument, un beau, un curieux monument; mais, comme beaucoup de leurs

confrères, ils ont à un haut degré l'amour de ce qui est commun, l'horreur de

ce qui est original : voilà tout.

Encore

un mot sur Montpazier. On me pardonnera de rappeler que c'est dans cette petite

ville que Bernard de Palissy a été élevé. Il était né à deux lieues de là, dans

un pauvre village de la baronnie de Biron mais du diocèse d'Agen. Un arpenteur

de Montpazier le ramena d'une de ses excursions et se chargea généreusement de

son éducation. C'est à cet homme bienfaisant que nous devons un des plus grands

artistes de la renaissance.

BEAUMONT.

La très-petite ville de Beaumont, dont on a sous les yeux le plan

partiel, fut fondée, ainsi qu'on l'a dit précédemment, en 1272, douze ans avant

Montpazier. On voit d'un coup d'œil quelle extrême analogie les deux bastides

ont entre elles. Ainsi, quatre grandes rues, toujours de vingt-quatre pieds,

qui se croisent et qui deviennent des rues

couvertes le long de la place centrale ; des maisons entièrement

isolées, et cependant très-serrées les unes contre les autres ; une église

placée à l'angle nord-est de la place ; des ruelles analogues, au moins par

leur destination, aux lanes des

nouveaux quartiers de Londres : voilà des ressemblances essentielles. Examinons

seulement ; pour les expliquer, les différences. Beaumont est situé, comme

Montpazier, sur un plateau élevé d'où les eaux pluviales s'écoulent avec

facilité ; mais ce plateau est plus étroit. La place en conséquence n'a que

trente-quatre mètres de côté, et, par suite, l'espacement des rues étant moins

grand, les emplacements ont moins de profondeur. Au lieu d'être droit, le

plateau est coudé; les rues le sont aussi, cependant elles sont formées

d'alignements droits et se coupent à angles droits autant que possible.

Les rues couvertes ont à peu près six mètres de largeur, comme à

Montpazier; mais elles ne sont pas aussi bien ni aussi sagement construites.

Les pieds-droits des arcades sont carrés et n'ont que quatre-vingts centimètres

de côté, au lieu d'être en équerre. On ne voit pourtant pas, dans les maisons

anciennes qui subsistent encore, que la poussée des arcades ait nui à la

solidité des façades. Cela tient à ce qu'elle ne s'exerçait que très-près du

sol.

La ville n'a jamais eu deux enceintes, comme on pourrait le

croire au premier abord. La plus extérieure est seule ancienne et il n'en

subsiste qu'une faible portion ; soit qu'elle n'eût pas été terminée, soit

qu'elle eût été démolie, les habitants de Beaumont furent obligés, au xvie

siècle, de se créer d'autres fortifications, et ils y parvinrent tant bien que

mal en fermant l'ouverture de chaque rue et en murant les étroits intervalles

des maisons. Ces travaux, avec, la tour ronde qui occupe un des angles de la

nouvelle enceinte, remontent sans aucun doute aux guerres de religion.

L'église, un des meilleurs monuments ogivaux du Périgord,

offre aussi des fortifications. Une des tours du portail occidental est

couronnée de créneaux et de mâchicoulis. Celles que l'on trouve vers l'entrée

du chœur et qui présentent des chapelles à leur rez-de-chaussée, des logements

militaires à leurs étages supérieurs, avaient de même des mâchicoulis, mais

elles n'appartenaient pas tout à fait à la première construction. Enfin les

deux contreforts, qui terminent l'église à l'orient, contiennent de petits

réduits crénelés. Toutes les fenêtres sont d'ailleurs placées à une certaine

hauteur. Quant aux portes, elles sont défendues, l'une par les tours

occidentales, l'autre par un assommoir qui se trouve directement au-dessus.

Après avoir forcé les portes ou escaladé les fenêtres, les

assiégeants n'étaient point maîtres de l'église. On pouvait continuer à se

défendre sur les voûtes dont l'extrados, dallé et presque nivelé, était parfaitement

disposé pour cela ; les entraits de la charpente étaient plus élevés de un

mètre soixante-dix centimètres, de sorte qu'ils n'interrompaient point la

circulation. Cette église de Beaumont, qui possédait encore un puits et jusqu'à

des latrines, avait pris cette physionomie guerrière au moment même de sa

construction ou de son achèvement, dans la première moitié du xive

siècle, au plus tard. Mais pourquoi, dans ce cas, ces fortifications qui

contrastent avec l'apparence toute pacifique des maisons? c'est ce qu'il n'est

point difficile d'expliquer.

De 1243 à 1340,

on peut certainement dire que la France était en paix ; mais cette paix ne

ressemblait point à celle dont nous jouissons aujourd'hui et dont les

Gallo-Romains jouissaient au second siècle de l'ère chrétienne. Lorsque tant de

seigneurs, lorsque tant de villes avaient le droit de venger leurs injures par

les armes, la tranquillité n'était jamais complète, et, sans avoir les ravages

de la guerre, on en avait souvent les inquiétudes. Cela posé, il fallait bien,

même dans la paix, que chaque communauté eût un asile, un refuge; à défaut de

remparts, on fortifiait les églises.

Un curieux rapport, adressé à Alphonse de Poitiers par un de

ses sénéchaux, fera parfaitement comprendre quel était en ce temps-là l'état

social des provinces de la Guienne. M. de Gaujal; dans son excellente Histoire

du Rouergue, le donne en entier ; voici seulement le paragraphe qui est relatif

aux églises fortifiées et celui qui concerne la construction de Villefranche.

« Je, Gui, sire de Séverac, fais savoir à vous, sire, comte

de Poitou et de Toulouse, que Vivian, évêque de Rodez, grève de plusieurs

manières vos chevaliers et vos hommes de l'éveché de Rodez. Puis, sire, sachez

que comme vos gens construisent une ville nouvelle près de Najac, laquelle

porte le nom de Villefranche et que plusieurs personnes vont s'y établir et

bâtir des maisons, l'évêque a excommunié les habitants de cette nouvelle ville

et a maudit le lieu, ce qui a forcé beaucoup d'entre eux de se retirer et d'abandonner

leurs maisons déjà bâties; ce dont vous avez grand dommage... Ensuite, sire,

sachez que, quoique dans l'évêché de Rodez, il y ait plusieurs villes et

châteaux, la plupart des habitants n'ont d'autre fort que les églises ; et

qu'en temps de guerre les bonnes gens du pays mettent dans les dites églises,

leurs arches dans lesquelles ils serrent leur blé et leurs habits. Or,

sire, l'évêque a défendu de porter ces arches dans les églises et a excommunié

tous ceux qui les y placent. Les bonnes gens, qui n'ont que de très-petites

maisons, ne sachant où serrer leurs denrées, sont forcés de s'adresser à

l'évêque pour obtenir de lui la permission de les laisser dans les églises ; et

les excommuniés sont forcés de payer douze sous tournois pour leur absolution,

et il a levé beaucoup de douze sous[13] ».

On voit que l'âge d'or n'a jamais régné en France, pas même au xiiie

siècle, mais c'était bien pis en Italie, si l'on en croit Brunetto Latini[14].

« En

maison convient-ilh porveoir se li teins et li lius est en guerres ou en pais,

se cest dedans ville ou lonc de gens. Car les Ytaliens qui sovent guerroyent

entreaus se délitent en faire hautes tours et maisons de pierres. Et sé c'est

hors de ville, il font fosseis et palis et murs et tourneles et pons et portes

coléices, et sont garniz de mangoniaux et de saettes et de toutes choses qui

apartienent à guerre, por défendre et por getter, et por la vie des homes ens

et hors maintenir. Mais li Franchois font maisons grans et planiers et paintes

et chambres lées por avoir joie et délit sens noise et sens guerre. Et por ce

sevent mielz faire praelles et vergiers et pomiers entour leur habitacle, que

autre gent[15].

Car c'est chose qui valt moult à délit doner. »

Pour en revenir à Beaumont, je m'imagine que, lorsque

l'église fut fortifiée, le bourg n'avait pas encore de murailles. Cela est

d'autant plus probable que les fondateurs des bastides ne se chargeaient point

habituellement de les fortifier, mais laissaient aux habitants le soin de le

faire, lorsqu'ils étaient assez nombreux, au moyen d'un impôt ou d'un octroi.

En 1340, quand éclata la guerre avec les Anglais, une bastide bien plus

considérable, Villefranche de Rouergue, n'avait pas encore son enceinte .murale,

et cependant elle était plus ancienne de quinze ans que Beaumont.

MOLIÈRES.

Molières, à 3 lieues à l'est de Beaumont, n'est plus qu'un hameau de 250

habitants; mais au xive siècle, c'était une ville au moins aussi

considérable que Montpazier. Aujourd'hui son église, son château, sa place

publique et ses rues, qui s'étendent de tous côtés dans la campagne, en droite

ligne, attestent son ancienne importance. On ne sait à quelle époque là bastide

de Saint-Jean de Molières a été fondée, on ne sait pas davantage à. quelle

époque elle à été détruite. Mais, en 1292, on parle des coutumes de Saint-Jean

de Molières, et, en 1550, des consuls de Molières figurent aux états de

Périgord. Il ne reste plus sur la place qu'une seule maison à arcades, mais

elle montre que les rues couvertes dont elle faisait partie ressemblaient

exactement à celles de Beaumont. Du reste, même largeur de rues (24 pieds), et

même plan, sauf quelques modifications imposées par des mouvements de terrain.

L'église est à moitié détruite; quant au château, il est assez bien conservé

pour un château. Les Rôles gascons nous apprennent dans leur prodigieux latin,

qu'il avait été commencé par le sénéchal Guillaume de Toulouse, au commencement

du xive siècle. « Rex

constabulario suo Burdeg..... Suggessit nobis dilectus Valletus Ner Guill. de

Tholosa, senesc. Ner in Petrag. quod ipse quodam castrum apud Môlieras pro custodia prisohum et

defensione partium illarum incepit aedificare. » — 18 mai 1316.

LA LINDE.

La Linde, une des plus anciennes bastides d'origine

anglaise, est aujourd'hui un bourg de 1,500 âmes. On y retrouve le plan

ordinaire des bastides, mais il y reste fort peu de vieilles maisons. Les rues

sont sensiblement coudées vers la place centrale, parce qu'un des côtés de

l'enceinte longe exactement le cours de la Dordogne. Les trois autres côtés

avaient de profonds fossés, autant pour l'écoulement des eaux pluviales que

pour la défense de la ville.

SAINTE-FOI.

En entrant dans le département de la Gironde, la grande route

de Bergerac à Bordeaux traverse Sainte-Foi, qui faisait partie du Périgord

avant 1793. C'était une bastide anglaise dont j'ignore la date. C'est à présent

une jolie ville dont le nom témoigne encore qu'elle appartenait primitivement à

la fameuse abbaye de Conques. Il y a longtemps que je ne l'ai vue, mais un

extrait de l'histoire de Libourne suppléera au vague de mes souvenirs.

« Sainte-Foi », dit l'auteur de cet ouvrage, page26, « est une jolie petite

ville de 3,000 âmes, qui était anciennement assez bien fortifiée, dont la

plupart des rues paraissent avoir été tracées au cordeau et qui a une place

entourée d'arcades imaginées sans goût, puisqu'elles sont très-basses et que

les charrettes ou voitures sont obligées de passer dessous ».

Un des précurseurs de la nouvelle école archéologique,

feu M. Jouannet, fut frappé le premier de la physionomie originale de quelques

bastides du Périgord, et il s'est demandé le premier d’où venait leur plan si

régulier, si uniforme. Serait-il vrai, comme il l'a cru et comme on le croit

encore à Bordeaux, que ce plan vînt d'Angleterre? Serait-il vrai, même dans la

Guienne, que toute ville carrée, avec des rues qui se coupent à angles droits

et une place centrale entourée d'arcades, fût une ville anglaise? Je suis

fermement persuadé du contraire.

Sans rechercher si, au xiiie siècle,

l'architecture civile de l'Angleterre différait réellement de celle de la

France, je remarque d'abord que, sous Henri III et Edouard Ier,

l'autorité du roi d'Angleterre s'exerçait le plus souvent, dans la Guienne, par

l'intermédiaire d'hommes du pays. Ainsi, Jean de La Linde, qui fonda la ville

de ce nom, était du Périgord. Le sénéchal Jean de Grailly, qui dirigea la

construction de Montpazier, était de la même maison que le fameux captal de

Buch. Le maréchal Lucas de Terny et le sénéchal Guillaume de Toulouse, dont

l'un fonda Beaumont, dont l'autre acheva Molières, étaient de même des

chevaliers gascons ou français. Aucun Anglais n'est nommé à propos de ces

fondations du roi d'Angleterre; aucun Anglais probablement n'y a pris part.

D'ailleurs, nous l'avons vu, longtemps avant qu'Edouard d'Angleterre s'occupât

de fonder des bastides, un frère de saint Louis, Alphonse de Poitiers, en

remplissait le Rouergue et l'Agenais. Je n'ai fait le plan d'aucune de ces

bastides françaises, mais j'en ai vu plusieurs, et j'en connais d'autres par

des descriptions plus ou moins incomplètes. Or, elles sont en forme de carré

long; elles ont de larges rues qui se coupent à angles droits, et parfois une

place entourée d'arcades. J’ignore en un mot par quel caractère essentiel on

pourrait les distinguer des bastides anglaises. Il faudrait en conclure

que le type architectural des Villes

neuves, tout comme l'idée politique de leur fondation, a passé de

l'Agenais dans le Périgord et dans la Gascogne. Lorsque Castilhonnès fut fondé,

en 1259, dans une solitude que les deux évêques de Périgueux et d'Agen se

disputèrent ensuite, on voit que Gautier de Rampoux et Pons Maynard furent

expressément commis par le sénéchal d'Agenais pour tracer les bornes et sans

doute aussi le plan de la nouvelle ville. Cette circonstance jetterait

peut-être quelque jour sur la question qui nous occupe, surtout s'il était vrai

que Pons et Gautier eussent été ingénieurs à Montflanquin. Malheureusement cela

n'est pas bien sûr, quoique le savant qui l'a dit semble avoir eu à sa

disposition la charte de fondation[16] .

Il n'y aurait peut-être rien d'extraordinaire à ce que des plans tels que

ceux des bastides, aussi savants, aussi réguliers, fussent l'œuvre d'hommes

spéciaux, d'ingénieurs. Mais on sait d'autre part que ce Gautier était bailli

de Montflanquin [17], et cette qualité

exclurait apparemment celle d'ingénieur; tout au plus permettrait-elle de penser

que Gautier avait appris à faire des plans de ville lorsque sa résidence de

Montflanquin fut rebâtie sur un plan plus régulier, de 1240 à 1250[18] .

Baillis où sénéchaux, les officiers

qui fondaient une bastide pour le seigneur suzerain ne s'occupaient pas

seulement, j'en suis convaincu, de choisir un emplacement et de l'acheter : ils

calculaient les dimensions de la nouvelle ville d'après l'importance qu'elle

pouvait espérer d'acquérir ; ils s'occupaient de son plan, qu'ils tâchaient de

rendre plus commode et plus beau que ceux des anciennes bastides. Leur bastide

devait honorer leur administration ; elle était pour eux ce que son église

est pour un prêtre, ce que sa maison est pour un propriétaire.

Au surplus, ce n'est pas à un homme, ce n'est pas à une province,

ce n'est pas même à un pays

qu'il faut faire honneur de ces beaux plans de villes. Ils sont plus nombreux,

plus perfectionnés peut-être dans la Guienne que dans telle-autre partie de la

France; ils appartiennent plus particulièrement au grand siècle du moyen âge,

au xiiie siècle, mais ils doivent se retrouver partout où l'on a

fondé des villes neuves. Les bastides régulières qui fourmillent en

Guienne ne sont certainement pas rares ailleurs. Je crois même que tout ce qui

porte le nom de Villefranche ou de Villeneuve offre un plan régulier : la ville

neuve ou la ville basse de Carcassonne, entre autres. Je ne l'ai jamais vue,

mais voici ce qu'en dit un Guide du voyageur, en 1631[19] , et

cela suffit :

« Carcassona duplex... Ima urbs ad radicem prions, QUADRATURA AEQUILATERI EXSTRUCTA....Si œdificia quae lignea

et sine ornatu sunt, cum platearum symmetria paria facerent, elegantiorem

Gallia urbem non haberet : NAM VICI ET

PLATEAE ARTIFICIOSA DISPOSITIONE IN LONGUM PROTENSAE A TRANSVERSIS PLATEIS

RECTA LINEA DECUSSATIM TRANSSECANTUR. »

Or, on sait que là ville basse de Carcassonne, détruite par les Croisés,

fut rebâtie sous la direction des officiers de saint Louis, dans la deuxième

moitié du xiiie siècle.

Après tout, il est dans la nature des hommes d'aimer l'ordre

et la règle, et c'est pour cela que l'on s'est toujours fait la même idée de la

beauté et de la commodité des bourgs ou des villes. Jamais, qu'on le croie

bien, nos ancêtres n'ont-été assez absurdes pour rendre à plaisir tortueuses et

irrégulières les rues de leurs villes; ils n'avaient pas peur à ce point du

vent ou de l'ennemi, quoi qu'on en dise. Jamais, si ce n'est peut-être au xve

siècle, ils n'ont admis, ni dans leurs monuments ni dans aucune de leurs

œuvres, l'irrégularité sans motifs. Y a-t-il rien de plus symétrique que

les jardins du moyen âge devenus les jardins à la française? Veut-on comprendre

pourquoi la; plupart de nos vieilles villes sont si mal tracées? qu'on examine

comment les choses se passent de nos jours. A Paris, par exemple, de véritables

villes s'élèvent rapidement auprès de chaque barrière, aux Batignolles, à la

Chapelle, à la Villette, et bientôt sans doute elles ne feront plus qu'un avec

la grande cité. En moins de cinquante années, tout l'espace qui s'étend de la

Madeleine à l'enceinte continue sera couvert de maisons, ce sera un magnifique

quartier, soit, mais ceux qui le verront achevé n'auront-ils pas le droit de

s'étonner que les rues ne soient pas encore plus larges; qu'elles ne se

correspondent pas mieux, qu'on n'ait pas ménagé de vastes places, des squares

plantés d'arbres ; qu'on n'ait pas eu assez de prévoyance pour mieux régler,

pour mieux diriger ce grand courant de constructions? — Que sais-je? On dira

peut-être un jour, comme on le dit maintenant du moyen âge, que de notre temps

il n'y avait pas de voirie. Pour moi, je pense que jamais les

administrations municipales n'ont laissé aux citoyens la liberté d'empiéter à

leur gré sur la voie publique ; et je prouve par l'exemple des villes

neuves, où l'on a si bien tenu la main à la scrupuleuse exécution du plan

primitif; que toutes les villes du moyen âge avaient une voirie. J'ajoute

encore que les agents de ce service avaient les mêmes goûts, le même esprit que

nos voyers actuels, mais qu'ils étaient chargés de pourvoir à des besoins

différents et qu'ils luttaient contre des difficultés infiniment plus grandes.

— Ce qui appartient en propre au xviiie et au xixe

siècles, ce n'est point le désir de redresser et d'élargir les rues, comme le

témoignent toutes les villes bâties à neuf ou rebâties à la suite d'incendies

pendant le xiiie siècle, c'est l'invention des plans d'alignement,

et je confesse que je l'admire médiocrement. Quand un quartier est insalubre ou

impraticable, qu'on y ouvre une rue Rambuteau; quand une voie importante

est évidemment trop étroite, qu'on l'élargisse en abattant à la fois un rang

entier de maisons, rien de mieux : mais ne pourrait-on pas s'en tenir là? —

Lorsqu'une déclaration royale du 10 avril 1783 ordonna que le minimum de

largeur des rues de Paris serait porté à 30 pieds et qu'on ne pourrait rebâtir

ni réparer aucune maison, dans les rues qui; n'auraient que 24 pieds, sans se

conformer au nouvel alignement, on crut certainement avoir fait merveille.

Cependant on peut voir aujourd'hui que dix mètres ne suffisent pas plus que

huit, et que ce n'était pas la peine, pour un si mince résultat, de tourmenter

pendant quelques siècles les honnêtes bourgeois de Paris.

Nos plans d'alignement ont souvent le même défaut. Ils en ont un autre,

auquel je suis surtout sensible, c'est qu'ils condamnent à la destruction une

foule de monuments du moyen âge dont ils n'avaient tenu aucun compte. —- Ce

n'est vraiment pas sans inquiétude que je me permets de critiquer un système

accepté par tout le monde, et déjà en cours d'exécution. Il me semble cependant

qu'avec le reculement successif on a gâté jusqu'à présent cent rues pour une

seule qu'on a améliorée; alors n'est-il-pas singulier d'imposer aux citoyens

des sacrifices actuels, et de

grands sacrifices, dans l'espérance d'améliorations qui ne se réaliseront guère

avant deux ou trois cents ans?

Quant à l'habileté relative de nos

voyers, à Dieu ne plaise que je la méconnaisse, ni que je conteste jamais

aucune des vraies supériorités de notre époque ; j'affirme pourtant qu'ils

trouveraient quelque profit à étudier les œuvres de leurs devanciers.

—-Lorsqu'on voit naître une ville à côté d'une houillère ou d'une usine, on ne

s'inquiète guère aujourd'hui de lui tracer un plan régulier; mais enfin on

fonde quelquefois des villes, particulièrement en Afrique. Or, je ne sais trop

si ces créations modernes soutiendraient toujours la comparaison de celles que

nous venons d'admirer. — Les circonstances sont presque identiques. Il faut des

fortifications à l'abri d'un coup de main ; il faut donc aussi serrer les

maisons le plus possible, et ne pas perdre de terrain. Il faut, à meilleur

titre encore qu'en France, une place entourée de galeries. Il importe enfin de

répartir le plus également possible, dans toute la cité, le mouvement et la

vie. — Eh bien!, je gagerais que l'on a seulement deux rues principales au lieu

de quatre ; je gagerais que ces rues se croisent non pas aux angles mais au

milieu de la place (on n'y manque jamais), de manière à la rendre à peu près

inutile. Il faudrait aussi calculer d'avance l'avenir de la bastide qu'on

entreprend, de façon à ne pas mettre un bourg là où une ville est nécessaire,

et une ville là où l'on ne peut faire vivre qu'un bourg. Y réussit-on toujours

bien aujourd'hui? on y réussissait au moyen âge. — Jean de Grailly n'avait pas

la prétention de créer au milieu d'une forêt du Périgord une bien grande ville,

mais il savait que l'appât des privilèges ainsi que le besoin de sécurité

attireraient à Montpazier une population de deux ou trois mille âmes (les

circonstances ayant changé, cette population est retournée en partie aux

campagnes voisines); il fit donc préparer environ 300 emplacements de maisons,

dont 200 au moins ont été occupés. — A Beaumont, à La Linde, on avait adopté

des dimensions plus restreintes encore; mais à Villefranche sur l'Aveyron, à

Villeneuve dans la vallée du Lot, à Libourne au confluent de la Dordogne et de

l'Isle, on a voulu et on a créé des villes de 10,000 âmes. Libourne, c'est

Montpazier trois ou quatre fois plus grand. La place centrale a 5700 mètres

superficiels au lieu de moins de 2000 mètres, et la ville entière 318,000

mètres au lieu d'environ 100,000 mètres[20].

Une ville plus importante encore, qui passe à juste titre pour une des

plus jolies de la Guienne et de toute la France méridionale, Montauban, doit

probablement aussi la régularité de son plan à des ingénieurs du moyen âge.

Elle a été rebâtie en entier vers le règne de Louis XIII; mais les belles

rues couvertes qui entourent la place ressemblent toujours beaucoup à

celles de Montpazier. J'ignore la date précise de la fondation de Montauban;

j'ai cependant la certitude que c'est une bastide du xiiie ou du xiie

siècle. Je conclus : dans le langage usuel, ville gothique est synonyme

de ville mal tracée et parfaitement irrégulière; c'est une expression à rayer

de notre vocabulaire: Les villes gothiques par excellence, celles qui ont été

fondées au xiiie siècle, sont les plus régulières que nous ayons. Ce

sont véritablement, j'en demande bien pardon à M. Victor Hugo, des villes en

damier, et la plupart des villes en damier sont des villes du moyen

âge.

FELIX DE VERNEILH.

[La suite à l'un des prochains numéros.)