Source :

Bulletin SHAP, tome XXXVII (1910)

pp. 357-401

POSSESSIONS

DES ARCHEVÊQUES DE BORDEAUX EN PÉRIGORD ET PRINCIPALEMENT DANS LE SARLADAIS[1] .

Les

archevêques de Bordeaux ont possédé des domaines importants dans le Sarladais.

On les a comptés parmi les seigneurs puissants de cette région, du XIVe

siècle jusqu'à la Révolution ; nous voudrions, administrativement et géographiquement

parlant, déterminer en quoi consistaient ces domaines.

Ces

renseignements nous sont fournis, sur ce point, par de nombreux documents

d'archives, provenant de l'archevêché de Bordeaux aujourd'hui déposés aux Archives

départementales de la Gironde, série G[2], et aussi par

le Cartulaire

Philiparie, récemment

entré à la Bibliothèque

nationale et

inscrit au calalogue, sous le n° 1922 des Nouvelles

acquisitions latines [3].

Si

trois notaires ont participé à la collation de ce manuscrit, le véritable et

seul auteur fut l'un d'eux Guillaume Philiparie.

« Moi, Guillaume de Philiparie, prêtre,

chapelain du Caillau[4] et

de Doissac du diocèse de Sarlat, notaire public, investi par les autorités

apostolique, royale et archiépiscopale de Bordeaux, commissaire juré de la Cour

d'officialité de Sarlat, originaire du bourg de St-Antoine del Fauro, au

diocèse de Limoges et habitant depuis plus de quarante ans le lieu de Belvès,

atteste et certifie avoir été attaché au service de l'église métropolitaine de

Bordeaux, dans ces temporalités, châtellenies et juridictions de Belvès, de

Couze, de Milhac, de Bigaroque et de Saint-Cyprien, de la sénéchaussée du

Périgord, et en plusieurs autres lieux... sous les épiscopats de Pierre

Borland, de Blaise de Grêle, d'Artus de Montauban et d'André Despinay... et

sous ces divers archevêques, remplissant tantôt le rôle de greffier, tantôt

celui de sénéchal, tantôt celui de juge, et cela pendant un si long temps que

je suis, grâce à la bonté de Dieu, parvenu à la vieillesse et suis dans

l'impossibilité de continuer mes services...[5].

Et

pour que l'on puisse tirer quelque profit de ce qu'il avait vu ou entendu, et

poussé à cela par le dit cardinal Despinay (cardinal au

titre de Saint-Martin in Montibus), et par les officiers, les vassaux et

feudataires du même seigneur, Philiparie s'est décidé, dans sa vieillesse, à

rédiger par écrit ce qu'il a vu, fait et rencontré.

En

conséquence, au nom de Dieu, de la glorieuse Vierge Marie et de tous les saints

supérieurs, il a rédigé par écrit, ou fait rédiger par des scribes ou notaires,

ce qu'il a vu, fait ou rencontré dans les diverses temporalités, et ce terrier

ou mémorial, il en a commencé la rédaction en l'année 1496[6].

L'ordre suivi

pour chacun de ces terriers ou mémoriaux sera le même ;

en premier lieu, description de la juridiction et châtellenie; en second lieu,

énumération des églises et paroisses de chaque châtellenie ; en troisième lieu,

détermination des confrontations et limites de chaque juridiction et

châtellenie, transactions faites à leur occasion; en quatrième lieu, mises à

ferme annuelles, produits et redevances de chaque châtellenie ; en cinquième

lieu, droits annuels et fiefs que le seigneur a dans chacune des paroisses ; en

sixième lieu, hommages dûs pour chaque châtellenie, et en septième lieu,

énumération et rappel des procès et des usurpations relatifs à chaque

châtellenie.

Ce

programme, l'auteur le remplit exactement et, grâce aux renseignements qu'il

nous donne, on peut présenter l'histoire des châtellenies de Belvès, de Bigaroque,

de Couze et de Milhac, les seules dont il s'occupe.

A

une époque où nous n'avions pas pu nous procurer le manuscrit de Philiparie,

nous avons présenté l'histoire de la châtellenie de Belvès et, depuis, nous

avons complété, au moyen des documents fournis par notre cartulaire, les

lacunes de notre travail ; aussi, nous ne dirons rien de cette châtellenie de

Belvès (de

Bellovidere), la

plus importante des quatre, et sur laquelle notre auteur fournit des

renseignements très étendus. Nous nous bornerons, dans des notices successives

et sommaires, et en suivant de très près le manuscrit de Philiparie, à utiliser

les renseignements fournis sur les châtellenies de Bigaroque, de Couze et de

Milhac.

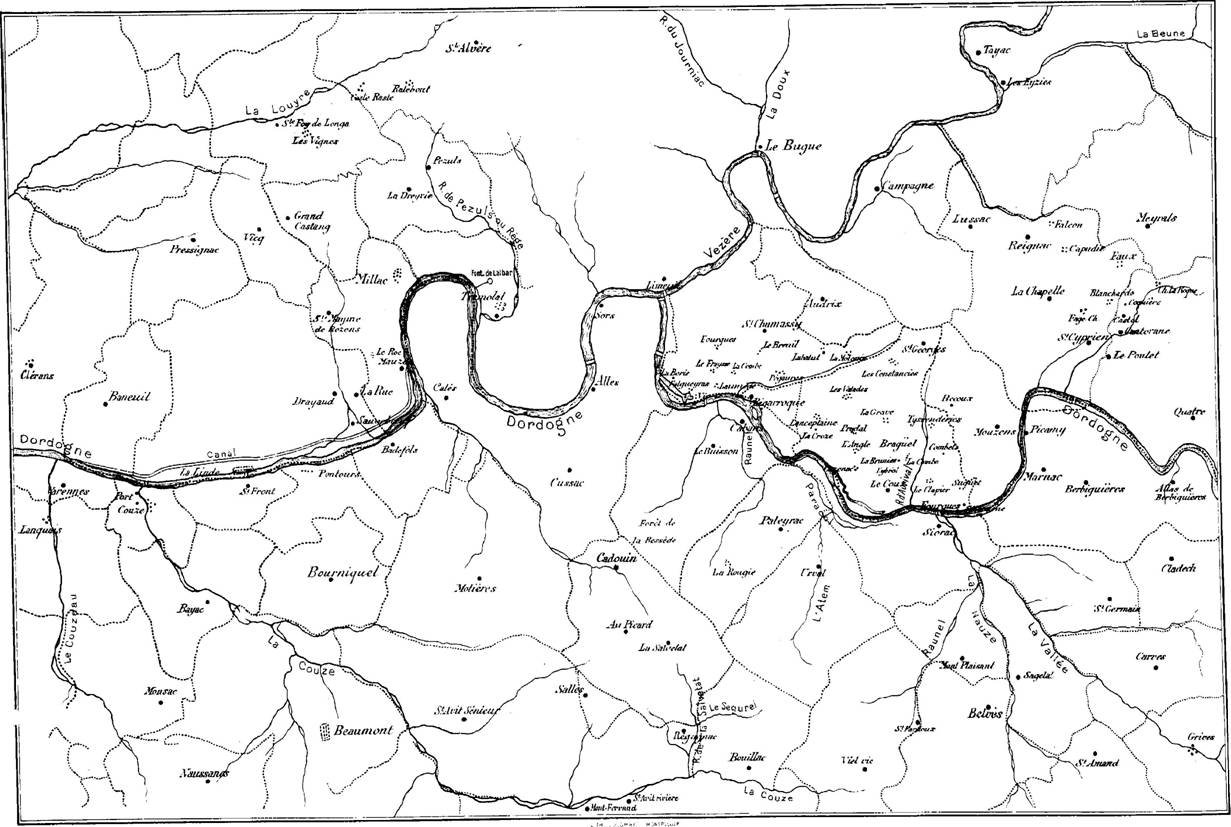

§ I. - Châtellenie de Bigaroque

La

châtellenie de Bigaroque, inférieure en valeur à celle de Belvés, est bien plus

importante que les châtellenies de Milhac et de Couze ; elle a joué aussi un

rôle historique plus intéressant que ces dernières, et, son histoire, si on

voulait la suivre dans les détails, viendrait se mêler aux histoires du

monastère de Cadouin et du prieuré de St-Cyprien, placés sur son territoire.

Notre travail est surtout géographique et administratif, aussi nous

occuperons-nous exclusivement de la châtellenie de Bigaroque. Nous n'aborderons

l'histoire de Cadouin et de St-Cyprien, qu'en vue des rapports que ces

établissements ont eus avec la châtellenie de Bigaroque.

(a) Description de la

châtellenie de Bigaroque

Dans

celle châtellenie, l'archevêque de Bordeaux, à titre de seigneur, a la

juridiction d'une manière complète[7] ; le castrum remarquable de

Bigaroque est situé tout près du fleuve de la Dordogne ; établi en un lieu

élevé, ce castrum

fut

une place de guerre très forte ; on y remarquait deux tours et de nombreuses

habitations, environ 160 feux[8], il y avait un

puits, une unique porte barbacane et dans une autre barbacane du castrum une simple

chapelle en l'honneur du bienheureux Blaise[9].

Le

castrum

de

Bigaroque est bâti sur le plateau et a sous sa dépendance l'abbaye de Cadouin,

le monastère de Saint-Cyprien, le lieu de Siorac, le castrum et lieu de

Campagne ; ces localités relèvent du seigneur archevêque de Bordeaux, à titre

de fief et comme dépendances du castrum de Bigaroque

(folio 108, verso).

Mais les

documents nous permettent de faire remarquer, dès maintenant, que ces fiefs ne

sont pas de même condition juridique. Si le monastère de Cadouin et le prieuré

de Saint-Cyprien sont des fiefs relevant de l'archevêque, comme seigneur de

Bigaroque, ils n'en sont pas moins compris dans le territoire de la châtellenie

de Bigaroque, dont ils font partie. Siorac, au contraire, forme une seigneurie,

vassale de Bigaroque, mais distincte de la châtellenie ; car sa paroisse ne figure

pas dans l’énumération des paroisses de la châtellenie, et on indiquera dans

les confrontations de celle-ci, qu'elle est hors la châtellenie de Bigaroque,

la Dordogne faisant division entr'elles[10]. Au contraire, Cadouin et Saint-Cyprien,

fiefs jouissant d'une certaine indépendance, font partie du territoire de la

châtellenie et figurent dans l'énumération des paroisses la composant.

La

même situation est faite à la paroisse de

Campagne mentionnée comme territoire de la châtellenie, mais ayant un seigneur

particulier ; Campagne relève de l'archevêque comme seigneur de Bigaroque. Nous

verrous dans la suite que les droits de l'archevêque, dans cette paroisse,

furent contestés et furent réduits d'une manière fort sensible.

S'il

fallait en croire Philiparie, le castrum de Bigaroque

aurait été acquis par voie d'achat du seigneur de Beynac, par le pape Clément

V, au profit et utilité de l'église métropolitaine de Bordeaux. Le même

archevêque ou sou neveu Arnaud auraient acheté, vers la même époque, la

châtellenie de Belvès, les châtellenies et juridictions de Couze de Milhac.

Cette

affirmation, en ce qui touche la châtellenie de Belvés, a été examinée par nous[11]. Sans revenir

sur cette question, pour laquelle les documents font défaut, constatons le

vague des affirmations de Philiparie ; au moment où il écrivait, les faits

antérieurs étaient mal connus, les titres avaient disparu ; dans tous les cas,

il paraît certain, d'après les documents, qu'une même condition fut faite aux

divers territoires qui allaient devenir et devaient rester si longtemps la

propriété des archevêques de Bordeaux.

Les Anglais y

avaient des droits puisque, en 1244, suivant un titre conservé aux Rôles Gascons, roi d'Angleterre

charge Amanieu de la Marche d'assurer la garde, avec Bernard de Beteille, des castra de Bigarok et de

Beauver[12] et qu'en 1305,

le roi d'Angleterre, Edouard 1er donnait mandat à son sénéchal de

Gascogne, Richard de Havering, et à ses fidèles Amanieu de Lebret et Me

Richard de Havering et Arnaud de Calva Penna d'étudier un projet d'échange avec

l'archevêque de Bordeaux des castra de Benner (Belvès de Bygarocke (Bigaroque), de Mylau (Milhac). de Cose (Couze), de Monterapto (Montravel et de la Mothe

de Saint-Paxence (la Mothe-Montravel), contre des

possessions seigneuriales de l'archevêque en Saintonge[13]. Cet échange

serait donc la base des acquisitions de l'archevêque de Bordeaux en Périgord,

ou, dans tous les cas, aurait servi de confirmation à des possessions plus

anciennes des archevêques[14] sur ces points.

Suivant notre cartulaire,

la châtellenie de Bigaroque aurait donc été acquise par voie d'achat du

seigneur de Beynac, et cela au profit de l'église métropolitaine de Bordeaux (ad utilitatem

ecclesie Burdegalensis) ; elle fut ainsi rattachée par les

archevêques à leur mense épiscopale[15].

Bigaroque

comprenait une villa sur laquelle le pape Clément V fit élever et construire

l'église paroissiale; elle fut placée sous l'invocation du bienheureux

Jean-Baptiste ; détachée de l'église du Coux dès sa fondation, elle fut unie à

perpétuité à l'église paroissiale du bienheureux Pierre de Cabans. A cette

église de Saint-Jean-Baptiste fut préposé un vicaire par l'église

métropolitaine de Bordeaux et le seigneur archevêque ne touche présentement ni

les dîmes réelles, ni les personnelles[16].

Le castrum de Bigaroque, en

l'année 1415[17], par l'action

concertée du seigneur de Limeuil, qui tenait pour les Anglais, et des habitants

de Sarlat, qui étaient sous l'obéissance du roi de France, fut pris et démoli,

et les papiers du seigneur archevêque de Bordeaux et ses autres biens y

existant furent enlevés, perdus et dispersés; et présentement dans ce castrum personne

n'habite, mais dans le village et depuis quelques années seulement, il y a 18 feux et très

pauvres[18].

Ce

seigneur avait au lieu de Bigaroque un four, auquel les habitants devaient

faire cuire leurs provisions de pain, moyennant la rémunération des fourniers

et le droit de tournage qui appartenaient au seigneur archevêque de Bordeaux[19].

Le seigneur

archevêque avait ses prés dans la plaine entre la Dordogne et le ruisseau de

Cabans. Ils étaient d'une contenance de quarante journaux de fauchaison. Le

seigneur de Cunhac en avait usurpé une portion ; les autres, au temps de Pierre

Berland, par les procureurs de cet archevêque, avaient été, pour la plus grande

part, arrentés aux gens du Buisson ; une seule pièce de pré restait à arrenter,

entre la Dordogne et le ruisseau de Cabans ; ce pré, jusqu'à l'arrivée du

seigneur capitaine de Bigaroque ou de tout autre officier résidant dans le castrum, comme

représentant de l'archevêque, fut arrenté à des habitants du Buisson, moyennant

une certaine redevance annuelle à payer à l'archevêque en proportion du temps

de leur jouissance[20].

De même et

anciennement le dit castrum avait une grande

vigne, au-dessus du castrum, du côté du

soleil levant ; et tous les hommes habitants de la dite châtellenie étaient

tenus, chaque année, les uns plus, les autres moins, à faire tous les travaux

nécessaires à la vigne[21], et les femmes,

qui n'étaient pas nobles, étaient tenues d'épamprer les vignes et de les

vendanger[22].

Les

hommes étaient tenus de faucher le pré du seigneur, les hommes et les femmes de

faire sécher le foin, et de le rentrer, à leurs frais, au castrum.

Quelques-uns

des habitants de la châtellenie étaient tenus, suivant une certaine proportion,

à fournir l'une et l'autre nourriture (pictantiam) nécessaire aux

faucheurs et aux travailleurs des vignes (folio 109, v°).

De même les

habitants de ladite châtellenie, pour leur part, chaque année, devaient fournir

au castrum

trois

grands couteaux nécessaires à couper le pain, dix tourtes de pain et certains

pains d'autres formes et la boisson en vin (vinatam).

Et de plus, à

certaines fêtes, les moutons nécessaires ; à certains jours, les oignons, et, à

certains autres jours, les fèves fraîches ; ils étaient ainsi un certain nombre

obligés à ces redevances et ils les payèrent pour la messe de l'archevêque de

Bordeaux, pendant de nombreuses années, après l'acquisition du castrum et de la

châtellenie, comme on le trouve rapporté dans les écrits et registres des

prédécesseurs dudit seigneur ; toutes ces redevances, ils cessèrent de les

payer par suite des guerres, car le castrum, une fois détruit

et démoli, personne ne resta plus dans la châtellenie, si ce n'est

quelques-uns, en petit nombre, au lieu de Saint-Cyprien et trois ou quatre feux

vers le château de Cunhac[23] ; et tout le

reste de la châtellenie fut inhabité pendant trente ans et plus (fol. 110, r°).

Le seigneur archevêque, comme ses

prédécesseurs, levait le commune (commun de la

paix), sur tous les habitants de la châtellenie, à l'exception des clercs, des

nobles et bourgeois qui en étaient dispensés.

Taux du commun :

Il

s'élevait pour chaque homme, à.................. 12

deniers ;

Pour

chaque paire de bœufs, à..................... 12 deniers ;

Pour chaque cheval ou

jument, ferré, en état de porter le bât, à 6

deniers;

Pour

chaque âne ou ânesse, à......................... 4

deniers ;

Pour chaque vache

portant le joug et ayant plus d'une année, à 6 deniers ;

Pour

chaque porc (à moins qu'il ne tette), à... 1

denier ;

Pour

quatre chèvres ou brebis, à................... 1 denier[24].

Dans

l'Histoire

de la châtellenie de Belvès [25], nous avons eu

l'occasion d'étudier l'origine et le fonctionnement du droit du commun de la

paix, nous n'y reviendrons pas, nous bornant à traduire, ce qu'en dit Philiparie,

à propos de la châtellenie de Bigaroque.

Le commun de la paix fut payé et levé, après le

repeuplement jusqu'à l'an du Seigneur 1470; mais alors comme les receveurs du

seigneur, et le seigneur Pierre Dubois (Petrum de Bosco) son vicaire et son receveur général exploitaient les

redevables; les habitants de la dite châtellenie en appelèrent au Parlement de

Bordeaux ; à partir de ce moment, ils ne payèrent plus, et par là, les recettes

du seigneur ont été diminuées de vingt livres et plus[26].

Rapprochons les

renseignements donnés aux pages 190 et 191 du cartulaire; il faut remarquer que

tous les fiefs de Bigaroque, après 1450, furent, pour le plus grand nombre,

arrentés à nouveau à des gens venant de divers côtés, et alors, suivant

l'ancienne coutume du pays, le commun était perçu,

comme il a été dit plus haut, et, à cause de cette charge, plusieurs des fiefs

du dit seigneur furent arrentés à un moindre prix, et maintenant les tenanciers

ne paient plus le commun; car les

officiers du Roi ne le permettent plus, au prétexte que le dit commun était payé en

remplacement des tailles royales, tailles qu'ils paient aujourd'hui. Mais cet

impôt avait été établi par les Rois au profit des seigneurs pour garder le

royaume de ses ennemis, et par la suppression de ce commun, le dit seigneur

se trouve fraudé et lésé, dans plusieurs de ses fiefs et dans ses droits

annuels[27].

De

même, le seigneur archevêque de Bordeaux a, dans toute la juridiction, sauf

dans le lieu et la juridiction de St-Cyprien, cotum et

gardacgium, droit

de cot et de garde.

Ces droits

étudiés à propos de la châtellenie de Belvés[28], consistaient :

le cotus,

en

la réglementation du droit de pacage et en la perception d'une redevance sur les

animaux ; le droit de garde est le droit de percevoir des amendes, en cas de

contravention, sur les gardiens de troupeaux, et aussi de mettre en fourrière

les animaux saisis en contravention de pacage [29].

Le

droit de cotus

ne

paraît pas avoir eu une grande importance, car il ne faisait pas l'objet d'une

mise à ferme spéciale, il était compris dans la ferme de la baylie de

Bigaroque, dont il formait une branche de revenus « qui cotus de

Bigarupe nunc comprehenditur sub assensa baylivie » (fol. 110,

verso) ; peut-être, peut-on induire de là, qu'à une époque antérieure et plus

prospère, le cotus

faisait

l'objet d'une mise à ferme particulière.

Ces

droits avaient été cédés à St-Cyprien aux habitants, en vue de l'entretien des

chemins et des murailles[30].

(b) Liste des paroisses dépendantes de la

châtellenie de Bigaroque.

Au folio 111,

r°, Philiparie nous donne la liste des églises paroissiales dépendantes de la

châtellenie de Bigaroque[31].

« 1°

Et,

en premier lieu, l'église et la chapelle du castrum de Bigaroque » ; par les

développements antérieurs, nous savons que l’église paroissiale de

Bigaroque avait été fondée par Clément V, sous le vocable du bienheureux

Jean-Baptiste et fut unie à l'église paroissiale du bienheureux Pierre de

Cabans ; la chapelle

du castrum est

la chapelle qui était dans une barbacane et dédiée au bienheureux Biaise.

2°

« L'église

de la Salvetat, près Cadouin », église fort ancienne dans la Bessède,

aujourd'hui ruinée ; elle est mentionnée en 1115, cartulaire de Cadouin.

3°

« L'église

de Cabans à laquelle est unie à l'église de Bigaroque ».

4° « L'église

du Coux (del Cos) » ; al cos, sous le vocable. St-Martin,

forme moderne Le Coux, réunie à Bigaroque, est une commune du canton de

St-Cyprien.

5°

« L'église

de Mozens »,

actuellement Mouzens, commune du canton de St-Cyprien ;

6°

« L'église

de St-Cyprien », sous

le patronage de Saint-Laurent et de Saint-Cyprien : c'était le siège d'un

prieuré conventuel de l'ordre de St-Augustin.

7°

« L'église

de Castels (Castillo ou Castello) » ; en 1309, le pape

Clément V[32] l'unit au

monastère de St-Cyprien ; l'église était sous le vocable de Saint-Clair[33].

Castel forme une commune du canton de

St-Cyprien.

8°

« L'église

de Reignac (de Renhaco) » ; forme Reyniacum (1333) ; église

détruite, le territoire fait partie de la commune de St-Cyprien.

9°

« L'église

de Lussac (de Lussaco) » ; c'est une ancienne paroisse, son

territoire fait partie de la commune de Campagne[34] .

10°

« L'église

de Campagne (de Campania) » ; Campagne forme une commune du canton

du Bugue ; c'était le siège d'un prieuré de l'ordre de St-Augustin, qui

dépendait de celui de St-Cyprien. L'église était dédiée à St-Jean-Baptiste et à

St-Blaise; d'après notre cartulaire, la paroisse dépendait de la châtellenie de

Bigaroque ; mais au XIVe siècle, elle avait rompu ces liens, elle

formait une paroisse hors châtellenie, et une justice spéciale indépendante[35].

11°

L'église

de Cathena »

ou de la Cadène St-Georges, au nord-ouest de la paroisse du Coux dont elle fait

partie ; c'était un prieuré conventuel de l'ordre de St-Augustin dépendant du

prieuré de St-Cyprien ; cette paroisse a été supprimée, et sou territoire forme

aujourd'hui l'extrémité nord-ouest de la paroisse du Coux.

Nous aurons à

revenir sur la constitution de la châtellenie de Bigaroque, en suivant la

délimitation qu'en donne Philiparie; pour le moment, et nous en tenant à la

simple énumération de ces paroisses, nous pouvons remarquer que ce territoire

forme un territoire allongé, allant de l'est à l'ouest; il est resserré vers

son centre et forme deux portions renflées; une, vers l'orient, est au nord de

la Dordogne, ce fleuve lui sert de limite au sud et la sépare de Berbiguières

et de Siorac; entre les paroisses du Coux et de Cabans, la châtellenie occupe,

pendant une petite longueur, les deux rives de la Dordogne, et forme un

renflement au sud du fleuve, au moyen des territoires qui entourent Cadouin.

Tenons-nous en à cette description

sommaire, les détails seront donnés par nous en suivant les délimitations de la

juridiction de Bigaroque, avec les juridictions voisines.

« Le seigneur archevêque, dans les paroisses

susdites, levait de toute ancienneté, et continua à lever dans la suite le commun dans

chacune des paroisses, et chaque année, suivant le taux fixe plus haut[36].

Et chacun des curés des dites paroisses était tenu,

chaque année, de payer au seigneur archevêque une livre de cire et deux sous ;

il devait les lever des habitants, les porter à l'archevêque

de Bordeaux et les lui payer; ordinairement, le recteur pouvait retenir pour

lui, pour peines et soins, une maison choisie par lui[37].

Le seigneur archevêque avait sur

toutes les paroisses de la châtellenie la juridiction haute, basse et

moyenne... ».

Sauf

les exceptions résultant des aliénations de tout ou portion de la justice,

comme nous le verrons bientôt pour le territoire de Cadouin et pour St-Cyprien

et son territoire.

En

dehors des paroisses de la châtellenie, le seigneur avait aussi les droits de

justice sur les dépendances de la châtellenie, c'est ainsi

« qu'au nord de Bigaroque, le

seigneur avait toute juridiction sur certains

territoires de la paroisse de Saint-Chamassy qui avaient été rattachés à la

juridiction de Bigaroque. ». Fol. 111, v°.

La paroisse de

Saint-Chamassy forme aujourd'hui une commune du canton de St-Cyprien ; au moyen

âge, elle faisait partie, au XIVe siècle, de la châtellenie de

Limeuil et de sa juridiction, en ce qui touche son chef-lieu et la partie nord

de la paroisse; mais la partie sud, longeant la paroisse de Bigaroque, faisait

partie de la juridiction de Bigaroque, et le rédacteur de notre cartulaire

attache une si grande importance à la délimitation de cette dépendance de

Bigaroque qu'il y revient par deux fois[38].

Nous établirons

bientôt, en étudiant les confrontations de la juridiction de Bigaroque, la part

que celle-ci avait dans la paroisse de St-Chamassy[39].

(c) Délimitation de la châtellenie de

Bigaroque.

Le cartulaire

Philiparie donne, à partir du folio 112, r°, jusqu'au folio 116, v°, les

confrontations de la juridiction de Bigaroque avec les juridictions voisines.

1°

Confrontations

avec la châtellenie de Belvès (de Bellovidere), les juridictions

de Bouillac et de Montferrant.

La

châtellenie de Bigaroque confrontait en plusieurs points à la châtellenie de

Belvès.

« La juridiction de Bigaroque confronte

avec la juridiction de la châtellenie de Belvès »[40], et ces

châtellenies sont divisées, au moyen des paroisses du Coux et de Cabans, du

côté de la juridiction de Bigaroque, et par les paroisses d'Urval et de

Palayrac, de la juridiction de Belvès. La juridiction de Belvès s'avance par la

paroisse d'Urval jusqu'à la paroisse du Coux et par la paroisse de Palayrac va

rejoindre la paroisse de Cabans ; un chemin fait là la séparation entre les

deux châtellenies et entre les paroisses en dépendant :

« jusqu'au chemin

ancien qui va de Cabans vers la Salvetat de Cadouin jusqu'au chemin

qui va du port de Sors vers Villefranche-du Périgord ;

La juridiction de

Bigaroque confronte avec le bois commun de Belvès (La Bessède), formant division entre les juridictions de Belvès et de Bigaroque,

et entre le bois lui-même des habitants de Boives et le bois des habitants du Buisson, relevant tous ces

bois et forêts du seigneur archevêque de Bordeaux [41] ».

La

juridiction de Bigaroque comprenait dans son territoire la paroisse de la

Salvetat de Cadouin; tous reviendrons sur ce point tout à l'heure « et cette

paroisse confronte du côté de Belvès avec

le bois commun de Belvès (la Bessède) et les dépendances du manse de Segurel ». Ce nom est

porté aujourd'hui par un ruisseau affluent de gauche du ruisseau de la Salvetat

affluent de la Couze, en amont de St-Avit-Rivière, « et avec la

paroisse et juridiction de Bouillac (de Bolhaco) appartenant au seigneur de

Cunhac et avec les dépendances du repaire de Régagnac (Reganhac) de la

juridiction de Montferrant, et avec la paroisse de Salles de Cadouin », c'est une

ancienne paroisse qui forme aujourd'hui une section de la commune de Cadouin, « et avec la

paroisse de St-Avit-Sénieur », (commune du canton de Beaumont) et en comprenant

dans la châtellenie et juridiction de Bigaroque, le bourg ancien dels Picars (au Picard, carte de

l'état-major), jusqu'à la descente vers Cadouin ».

2°

Confrontations de la châtellenie de Bigaroque avec la juridiction de Badefol (de Badaffollo, avec la paroisse

d'Alles.

Un chemin qui, partant de Cadouin et par la porte del Seyc va vers Limeuil, divise et sépare les paroisses de Cussac et de Cabans et partant les juridictions de

Cadouin nouvellement acquises, et de Bigaroque, et la juridiction de Badefol, ainsi la dite juridiction de Bigaroque confronte avec la juridiction de Badefol, au long et au moyen du chemin qui va de Cadouin à Limeuil, ce chemin entre les deux paroisses fait la séparation jusqu'à au-dessus et au droit de la Combe du Manse de FonBenryt.

La

juridiction de Bigaroque confronte : avec la paroisse de Alles ide Alanis)et en descendant par le fond de cette même combe eu comprenant, du côté de la paroisse de Cabans, le dit manse de Fon-Beunjt avec ses dépendances

jusqu'à une autre combe existant près la tour de Leyrac et avec les dépendances de Aleyrac et tendant droit et en descendant vers le fleuve de Dordogne; il faut remarquer que la juridiction de Bigaroque s'avance du côté de la paroisse d'Alles autant que la paroisse de Cabans s'avance du côté du castrum de Bigaroque [42] ».

Cette

observation est juste, car les limites extrêmes de là paroisse actuelle du

Buisson de Cabans, sur les rives droite et gauche de la Dordogne, sont en face

l'une de l'autre.

3°

Confrontations

de la châtellenie et juridiction de Bigaroque, pour la partie située sur la

rive droite de la Dordogne et au nord du fleuve avec les châtellenies et

juridictions voisines.

(a) Avec la

juridiction de Limeuil :

Nous avons constaté antérieurement que

la châtellenie de Bigaroque, en dehors des paroisses qui la constituaient,

exerçait sa juridiction sur la partie au sud de la paroisse de Saint-Chamassy ;

les confrontations entre notre châtellenie et celle de Limeuil, à laquelle se

rattachait la paroisse de Saint-Chamassy, sont bien indiquées dans notre

cartulaire; nous allons les reproduire et les déterminer en présence de l'état

actuel des communes de Saint-Chamassy et de Bigaroque.

Le seigneur archevêque

a la juridiction haute, basse et moyenne dans certains territoires manses de la

paroisse de St-Chamassy, dans laquelle paroisse sont de la juridiction de

Bigaroque : la rivière ou plaine de Bourlas et le territoire existant dans

cette plaine entre le ruisseau ou lac de Bourlas et le manse de Falgueyrac

(aujourd'hui Falgueyras suivant la carte d'état-major).

Et aussi se trouve dans

la juridiction de Bigaroque le territoire de Bartenos[43] (pour Bertenos) ; dans ce territoire se trouvaient

certaines terres arrentées par le seigneur Blaise de Grêle à Denys Bossel,

marchand de Limeuil, duquel arrentement il existe un titre grossoyé par maître

de Cuge, notaire à Limeuil[44] ; et se trouvent dans la même juridiction le dit

manse de Falgueyrac, le manse de Vic[45] les manses de la Melonie (la carte d'état-major a

par erreur la Melanie), les fourches patibulaires en pierre de Bigaroque, au

Boy de Rodas, le manse de la Combe, le manse du Breuil (de

Brolhio) le manse de Pechgaures

(aujourd'hui forme vicieuse, état-major Pégaures) avec ses dépendances ; le

territoire de Puech Breno ou Pech Breno[46] ; les manses de la Melonia et plusieurs autres

manses et territoires... ».

Remarquons

que, par cette mention finale, l'auteur du cartulaire nous prévient qu'il ne

nomme pas tous les manses et territoires, mais seulement et probablement les

plus importants. Mais, au temps où écrit l'auteur du cartulaire, le seigneur

était seigneur de toutes les dépendances de la seigneurie, ce qui importait

c'était de bien délimiter la juridiction en face de la paroisse de St-Chamassy

dont la portion nord relevait de Limeuil, et dont la partie au sud relevait de

Bigaroque et, un peu plus bas, l'auteur du cartulaire nous permet de bien

déterminer les limites entre les deux juridictions de Limeuil et de Bigaroque

dans la paroisse de Saint-Chamassy. Etablissons donc cette démarcation :

Et d'abord il faut remarquer qu'autant s'avance la

juridiction de Bigaroque du côté de la paroisse d'Alles, autant « avance la

paroisse de Cabans et du côté du castrum de Bigaroque au-delà de la Dordogne,

la dite juridiction de Bigaroque comprend dans ses confronts une portion de la

paroisse de St-Chamassy avec le lac de Bourlas, formant division entre les

juridictions de Limeuil et de Bigaroque, lequel lac est commun entr'elles ....

Ce lac ou

ruisseau de Bourlas, qui avait donné son nom à la plaine de Bourlas, où faut-il

le placer et existe-t-il encore ?

Falgueyrac,

dont la situation est connue, était de la juridiction de Bigaroque ; le lac ou

ruisseau de Bourlas faisait la division entre les juridictions de Limeuil et de

Bigaroque ; or, puisque, au sud de Falgueyrac, Vic et tout le pays est, sans

contestation possible, de la juridiction de Bigaroque, il faut en conclure que

le ruisseau ou lac de Bourlas, situé sur la rive droite de la Dordogne, se

trouvait au nord de Falgueyrac, et une pièce de 1771, publiée au Bulletin de la Société

historique et archéologique du Périgord[47], nous permet

d'affirmer que le lac de Bourlas n'était autre que le lac de Bonnelle dont il

est question dans cette pièce, qui n'existant plus à cette époque, n'existe pas

davantage aujourd'hui. Et puisqu'il faisait division entre les possessions de

Limeuil et de Bigaroque dans la paroisse de St-Chamassy les séparait l'une de

l'autre, il était au nord de celles de Bigaroque et au sud de celles de

Limeuil.

De là, au moyen

de bornes anciennes on montait par la plaine elle-même vers le soleil levant et

on englobait dans la juridiction de Bigaroque la Borie de Bertenos[48] jusqu'à des terres de tenanciers appelés Coderla et

de Ysavet, en comprenant une partie de ces mêmes terres jusqu'à un fossé ou

creux et en comprenant de même les prés appelés Beconcus existant dans la Combe

appelée del Fraysse et que détiennent Petrus Las Combas et certains autres

habitants de Limeuil.

Et de là en s'élevait

par la Combe même del Fraysse jusqu'aux dépendances des Manses de Furchis

(actuellement Fourques, carte d'état-major) qui sont de la juridiction de

Limeuil et aux dépendances des manses de la Olmeda.

Forme

moderne Laumède, forme vicieuse, car le nom provient ici de l'ormeau ou d'une

ormière, comme tout à l'heure du frêne; dans tous les cas, la simple vue sur

une carte de l'Etat-major permet de voir où passait la délimitation des

juridictions entre le village actuel des Fourques, où étaient probablement les

fourches patibulaires de St-Chamassy et le village de l'Olmède (l'Aumède).

Et en s'élevant par un

certain chemin ou carriera existant dans le manse de la Combe (actuellement Basse-Combe,

Etat-major) par lequel on va

desdits manses vers l'église de Saint-Chamassy...

L'ancien chemin est remplacé par une

route venant de St-Chamassy et débouchant sur Laumède.

En comprenant une

partie du manse de las Combas, dans la juridiction de Bigaroque jusqu'aux

divisions des biens et possessions du bourg de Saint-Chamassy, en comprenant

dans la juridiction de Bigaroque le manse de la Braude ou Brande[49] (porté à la carte de la Dordogne éditée par le

Conseil général) avec ses dépendances et aussi le manse del Bruelh aujourd'hui

Petit Breuil (état-major) avec ses dépendances, la division est marquée par un

chemin ancien existant près de Saint-Chamassy, traversant le chemin qui va de

Bigaroque et du Breuil à Saint-Chamassy et descendant à la fontaine Fon Luques

(la Combe de Fon Luques s'appelait aussi Combe de Roca autur, voir les

inféodations).

Et delà s'élevant

toujours entre le manse del Luc et de la Petita batut et comprenant dans la

juridiction de Bigaroque le manse appelé del Luc avec ses dépendances ;

Le village du

Luc encore existant nous permet de suivre la démarcation :

En comprenant et les

manses del Bruelh et les manses de la Petita Abatut et le manse de Pechgaures

(Pégaures forme moderne) et tout le territoire de Puech Breno jusqu'à une

certaine place et aux pierres plantées, en certains confins au-dessus dudit

ruisseau des territoires de Puech Breno, près du mance de la Granbatut (fol.

114, v°) et de là en descendant suivant les boules en pierre vers le soleil

levant jusqu'au chemin qui va de Bigaroque vers les manses de la Melonie et en

montant en suivant une combe existant entre le manse de la Melonie et le manse

susdit de la Granbatut, de la longueur de deux jets de fronde ou environ, et en

traversant le plateau vers le soleil levant, en suivant les bornes et les

pierres frontières, jusqu'au-dessus des manses de la Melonie et jusqu'à un

certain chemin par lequel on va du dit manse de la Melonie jusqu'au chemin

ferré allant de Limeuil vers Sarlat, et en suivant le chemin plus moderne qui

va jusqu'au chemin de Saint-Georges de la Cathène vers le lieu de Campagne (de

Campants)...

Dans

celle partie, la division nous paraît se confondre avec la délimitation de la

paroisse d'Audrix ; ainsi la juridiction de Bigaroque comprenait cette bande

territoriale au sud de la paroisse de St-Chamassy et tous les villages ou

manses importants qui y existaient à celle époque et dont la plupart des noms

se sont conservés jusqu'à la période moderne.

Nous

sommes arrivés en un point, au nord de St-Georges de la Cathène, sur le chemin

allant de ce lieu vers Campagne. Si les choses ne s'étaient pas modifiées, nous

devrions comprendre dans la juridiction de Bigaroque l'entière paroisse de

Campagne, puisque cette paroisse était comprise en entier dans la châtellenie ;

mais à Campagne était un seigneur, vassal de l'archevêque, qui avait cherché à

se rendre indépendant et y avait réussi en partie, d'où l'archevêque n'avait

plus que quelques vassaux dans la paroisse de Campagne, et Philiparie, qui nous fait connaître la démarcation de la juridiction de

Bigaroque, postérieurement à ces faits, doit en tenir compte. Voici la suite

des données de la délimitation de la châtellenie de Bigaroque:

Et de là en droite ligne, en

suivant les bois et les signes anciens des

juridictions de Bigaroque et de Campagne jusqu'à la séparation des paroisses de Lussac et

de Campagne, et de ce point en descendant les pentes d'une montagne, la la paroisse de Campagne jusqu'au chemin qui va de Campagne

vers le lieu de Las Eysias (les Eysies), et en comprenant

dans la châtellenie de Bigaroque le repaire de la Belsia, les manses de la Teulada, les manses de Nabinal et

le repaire du moulin et de l'étang de Folquier...

Le livre des transactions et procès nous apprend que du temps du seigneur

archevêque Blaise de Grêle, le manse ou repaire de Linars, situé dans la

paroisse de Campagne, de même que le repaire de la Belesia, situé dans la

paroisse de Campagne, les manses de la Teulade et de Nabinals avec leurs

dépendances (lesquels manses sont dans ladite paroisse de Campagne et dans la

juridiction de Bigaroque), étaient des fiefs de l'archevêque à cette époque ;

mais à partir de ce moment, un certain Me Ademarus Laboria, co-seigneur de

Campagne, troubla les vassaux de l'archevêque, au temps de Artus de Montauban

et, à la suite de certaines promesses faites par ledit Laborie au seigneur

archevêque de Bordeaux, le procès fut suspendu, qui était alors poursuivi

devant la Cour du seigneur sénéchal de Périgueux et Sarlat, par la volonté du

dit archevêque de Bordeaux, et ainsi furent dépossédés l'archevêque ses vassaux

; et les seigneurs de Campagne[50] prirent possession et de la seigneurie comme de la juridiction,

dans les manses et repaires de la Bolesia et de Linars[51].

... Avec une certaine dépendance même au delà du chemin

de las Eyzias et ainsi confronte la dite juridiction de Bigaroque avec la

juridiction de Tayac, puis en remontant le long du ruisseau descendant des

fontaines de Rinhac et de Falco (elle confronte là) avec la juridiction de la

Roque des Peagiers, en comprenant le fait et la paroisse de Lissac, les manses

del Puech et de la Roquette avec toutes leurs dépendances, en comprenant aussi

le lieu et castrum de

Rinhac, avec ses dépendances, les manses et territoires...

Il

résulte des mentions portées à notre cartulaire que la délimitation de la

juridiction et châtellenie de Bigaroque comprend une partie de la paroisse de

Campagne, et sur ce point, l'indétermination des localités laisse quelque

incertitude sur la véritable limite; mais celle-ci englobe certainement

l'entière paroisse de Lussac qui faisait partie de la châtellenie de Bigaroque.

Dans

tous les cas, il est des points de cette délimitation qui sont parfaitement

déterminés et serviront de point de repère, et, notamment, le fait que la

limite remontait le long du ruisseau descendant des fontaines de Rinhac et de

Falcon.

A

partir de là, voici les indications jusqu'à la Dordogne :

La châtellenie de Bigaroque confronte avec la

juridiction de la Roque des Peagers, en montant de la fontaine de Falcon par

un certain chemin qui va de celle fontaine vers le manse de la Capudie, en

comprenant le manse entier de la Capudie et en suivant et remontant ce même

chemin par le milieu du puy de las Ayas, en suivant le chemin jusqu'à la

rencontre du chemin par lequel on va de la chapelle vers la vallée moyenne,

dans lequel on entre et on s'avance par cet ancien chemin, en suivant le chemin

de Meyral jusqu'à la rencontre du chemin public allant de St-Cyprien vers

Tayac, en comprenant entre ce chemin le village de Tamsa Arayla avec ses

dépendances, en suivant ce chemin jusqu'au village du Cayrel et de là en

tournant entre le dit manse del Puech del Cayre et le manse del Fau, en

comprenant dans la juridiction de Bigaroque le dit village del Cayrel et le

village de la Paparotie avec ses dépendances.

La limite englobait ainsi tout le territoire que comprend

aujourd'hui, au nord-est, la paroisse de St-Cyprien, sans empiéter sur la

paroisse de Meyrals, ainsi les villages les plus rapprochés de la limite

étaient : Falcon, Capudie, Faux ; Paparotie ou forme moderne, Blancharde,

état-major.

La châtellenie de

Bigaroque confronte

avec

le chemin qui va de St-Cyprien vers Meyrals et le traversant (vers l'est) et de

ce chemin descendant à un certain ruisseau découlant des fontaines de Canta-Rana

et de la Gazalhana vers le Pontet, et suivant ce ruisseau lui-même jusqu'au

Pontet près St-Cyprien, et de là, tirant vers Beynac, en un certain lieu où

était plantée une borne en pierre, sur laquelle étaient portées les armes de

l'archevêque de Bordeaux, sur la face tournée vers St Cyprien et les armes du

seigneur de Beynac, sur la face tournée vers Beynac ; cette pierre, dit on,

faisait la division entre les juridictions de Bigaroque et de Beynac ; il y a

peu d'années de cela, cette pierre fut brisée.

La

limite arrivait ainsi à

un

fossé nommé de Catre (aujourd'hui Quatre, suivant la carte d'état-major), et de

là, vers le fleuve de la Dordogne (ici la frontière suivait la division

actuelle entre les paroisses de St-Cyprien et de Bezenac.

Si telle était anciennement la délimitation de la

châtellenie de Bigaroque, il ne faut pas oublier que les seigneurs de la Roque

et de Beynac avaient occupé un certain territoire comprenant terres et prés, à

partir d'une certaine borne haute dont la pierre était brisée, sur laquelle se

trouvaient les armes de l'archevêque et du seigneur de Beynac et, cela du côté de Beynac

jusqu'à la Dordogne et jusqu'au lieu et ruisseau del Pontet[52].

Et, par là, les juridiction et

châtellenie de Bigaroque confrontaient

avec la juridiction de Berbiguières relevant, à

titre de fief, de l'archevêque de Bordeaux, le fleuve de Dordogne formait dans

son cours lu division entre les deux juridictions[53], jusqu'à la paroisse et juridiction de Siorac,

relevant également de l'archevêque de Bordeaux; et (la juridiction de Bigaroque

confrontait ainsi) avec la juridiction de Siorac, le dit fleuve de Dordogne

formant division entre les deux.

Mais, (la juridiction

de Bigaroque) comprenait bientôt l'une et l'autre rive du fleuve, à partir d'une

boule ou borne se trouvant sur le bord du fleuve de Dordogne du côté de Siorac,

et de la dite borne ou boule la limite s'élevant au moyen de petites bornes,

fossés et termes jusqu'à la tête d'un certain abîme appelé de Paracol[54], lequel abîme est au-dessous de Castelréal et

confronte au tertre de Castelréal, lequel tertre est de la juridiction de

Belvès, et celle limite englobe dans la châtellenie de Bigaroque, entre les

dites confrontations et le ruisseau sortant de l'abîme de Paracol, la plaine

dite du Coux faisant partie de la paroisse du Coux[55].

Ainsi,

le cercle est fermé, et nous avons parcouru la délimitation entière de la

châtellenie de Bigaroque.

(d) Juridiction de

Bigaroque dans les territoires de Cadouin et de St-Cyprien.

Nous avons vu antérieurement que la châtellenie de

Bigaroque avait dans ses dépendances l'abbaye de Cadouin et le monastère de

St-Cyprien. Sans avoir la prétention d'écrire l'histoire de ces deux

établissements monastiques, établissons seulement tes relations qui existaient

entre eux et Bigaroque, au point de vue de la juridiction, et dégageons les

renseignements que contient, quant à eux, notre cartulaire de Philiparie.

1°

Cadouin.

Il faut

remarquer que le monastère de Cadouin très anciennement fut édifié dans la

forêt et le bois du castrum de Bigaroque, dans une vallée qu'on appelait Laval

Cadonha[56], entre

les localités de Bigaroque, de Molières et de Belvés, et, pour la majeure

partie sur la paroisse de Cabans et sur les confins des paroisses de Cabans, de

la Salvelat et de Cussac ; ainsi, quelques-uns des habitants sont paroissiens

de Cabans, pour la partie nord ; d'autres, vers le midi, sont paroissiens de la

Salvetat, et les autres hors la porte del Seyc jusqu'au ruisseau dit de

Cadouin, sont paroissiens de Cussac jusqu'au chemin qui va de Cadouin et de la

dite porte del Seyc vers Limeuil ; ce chemin fait division entre les paroisses

de Cussac et de Cabans et entre les juridictions de Cadouin nouvellement acquises et

de Bigaroque d'une part et la juridiction de Badefol, d’autre part »[57].

Cadouin étant situé dans la châtellenie de Bigaroque, il

devenait très difficile au seigneur archevêque de conserver sur cette partie du

territoire les droits de juridiction que comportait son litre de seigneur;

aussi les documents mentionnent-ils des abandons d'une portion de sa

juridiction au profit des abbés de Cadouin.

A une époque ancienne, d'après notre cartulaire,

le seigneur archevêque avait dans

la paroisse de la Salvetat de Cadouin la moitié de la juridiction haute et

basse avec l’imperium merum et mixtum et indivisément, avec noble

Pierre de Cunhac, seigneur du repaire de Cunhiac (comme tenant ses droits du

seigneur de Badefol) et, de même, le seigneur archevêque de Bordeaux avait la

moitié de la basse justice jusqu'à cinq sous et au-dessous et par indivis avec

le seigneur abbé de Cadouin ; cette moitié de juridiction basse, comme l'a

entendu raconter Philiparie, le dit Cunhac l'acquit par échange du seigneur

abbé et des religieux de Cadouin ; et, en conséquence, présentement (1496)

toute Juridiction haute, basse et moyenne avec l’imperium

merum et mixtum de la paroisse de La Salvetat, appartient en commun et par indivis au dit

seigneur archevêque de Bordeaux et au seigneur de Cunhac, mais, en respectant

la juridiction récemment cédée aux moines de Cadouin du haut des collines en

descendant vers Cadouin »[58].

Qu'était cette juridiction nouvelle cédée aux moines de

Cadouin? Notre cartulaire nous en détermine le caractère et l'étendue

territoriale, en nous rapportant le titre transactionnel intervenu sur ce point

entre le seigneur archevêque et l'abbé de Cadouin.

Cette transaction fut faite le 8 août 1471

entre Philiparie, fondé de procuration de l'archevêque de Bordeaux,

Artus de Montauban, agissant comme seigneur de Bigaroque et le seigneur Pierre

de Ganh, par la grâce de Dieu abbé de Cadouin, et les religieux de l'abbaye de

Cadouin, de l'ordre de Citeaux, au diocèse de Sarlat.

Voici

les clauses et les accords intervenus :

1° La

juridiction haute, basse et moyenne dans le territoire de Cadouin, dépendant

tant de la paroisse de Cabans que de la paroisse de la Salvetat, à partir du

haut des collines par où les eaux descendent vers Cadouin[59], appartiendra à l'abbé et aux religieux de Cadouin ;

2° Cette

juridiction, le seigneur abbé et les religieux de Cadouin doivent reconnaître

la tenir, à titre

de fief, du

seigneur archevêque de Bordeaux, en qualité de seigneur temporel de Bigaroque,

sous obligation d'hommage et de serment de fidélité, et avec accapte de

soixante sous de monnaie courante, à chaque changement de seigneur archevêque, et à chaque changement d'abbé, et à charge d'une rente de

huit livres de monnaie courante avec autant d'accapte et, cela, avec toute la

fondalité ;

3° Les dits abbé et

religieux de Cadouin, en vue d'assurer l'exécution de leurs engagements,

assignèrent et affectèrent, en conséquence, au profit du seigneur archevêque de

Bordeaux, certains fiefs qu'ils avaient, soit dans la juridiction de Bigaroque,

soit dans la juridiction de Belvés ;

4° Les

huit livres de rente et autres droits le seigneur archevêque les lient d'une

façon complète, excepté : 1° en ce qui louche les droits de paccage, à l'occasion desquels un procès est engagé ; 2° à propos du bien détenu par les habitants du Buisson

et relevant de l'archevêque de Bordeaux, et 3° à la limite de la juridiction de Cadouin entre le bois

commun de Belvés et le chemin ancien qui va de la croix de la Palme vers

Cadouin du côté de la Salvetat[60].

Ainsi,

à une époque où le fief s'était transformé, le seigneur ne conservait, grâce à

lui, que des redevances pécuniaires, comme représentation de son domaine

supérieur ; les droits de juridiction, conséquence du fief, prenaient une grande

importance par les droits pécuniaires nombreux, dont ils devenaient l'occasion,

et, en abandonnant à ses vassaux, une portion de ses droits de juridiction, le

seigneur leur abandonnait une partie importante de sa seigneurie. Dans la

pratique, les concessions de cette nature donnaient presque toujours lieu à des difficultés ; le vassal

voulant en étendre la portée, le seigneur voulant, tout au moins, en maintenir

la teneur, et même quelquefois en atténuer les conséquences, l'histoire de nos

châtellenies nous fournit de ces faits de nombreux exemples.

2° Saint-Cyprien.

Et il faut noter que le lieu de Saint-Cyprien est

une dépendance du castrum de Bigaroque, et le prieur et certains nobles plus bas

nommés possèdent la basse justice limitée ; elle s'étend et s'exerce aux lieux

et paroisses de St-Cyprien, de Capella (La Chapelle près St-Cyprien) de Rinhac; et, dans ces dits lieux et paroisses, le

prieur et les nobles de Saint-Cyprien sont en possession de l'exercice d'une

nasse justice limitée ; ils possèdent le droit de tenir des mesures

particulières pour le blé et le vin ; celles-ci diffèrent des mesures de

Bigaroque ; il en est de même de la paroisse de Mouzens[61].

Saint-Cyprien,

aujourd'hui chef-lieu de canton de l'arrondissement de Sarlat, fut un prieuré

conventuel de l'ordre de Saint-Augustin ; son église avait pour patrons

Saint-Laurent et Saint-Cyprien. Autour du prieuré se forma une agglomération

importante close de murs[62].

St-Cyprien

était une dépendance de la châtellenie de Bigaroque et l'archevêque de

Bordeaux, comme seigneur de Bigaroque, y exerçait les droits de juridiction ;

mais la basse-justice, limitée d'une façon rigoureuse, appartenait au prieur et

à certains nobles de Saint-Cyprien ou des environs.

Les

conflits de juridiction furent fréquents entre le seigneur archevêque et les

prieur et nobles du lieu ; ils furent apaisés pour un temps, sauf à recommencer bientôt par

des transactions successives.

La

première en date et la plus importante remonte au commencement du XIVe

siècle ; notre cartulaire la mentionne et en résume les dispositions au fol.

117, v° et suivants ; elle fut constatée dans un acte dressé par Me Bernard Caprarii

(sic),

notaire

impérial, et avait été approuvée par le souverain pontife Clément V (fol. 118, r°).

Le

texte complet se retrouve dans les Regesta Clémentis V papae, année 4e,

n° 3984 (cap. 324, fol. 63 a); d'après cette source, nous ferons connaître la

transaction intervenue entre le cardinal archevêque et le prieur de

Saint-Cyprien.

Un

débat des difficultés s'étaient élevés[63] entre Bertrand,

archevêque de Bordeaux, et Hugo (de Beynac), prieur de Saint-Cyprien, son

vassal, dont voici l'objet : l'archevêque prétendait être investi de la juridiction

haute et basse et de l’imperium mixtum et merum, dans les

localités de Capella (la Chapelle) et de Rinhaco (Rignac), près

Saint-Cyprien, et dans leurs dépendances ; au nom de son église métropolitaine

de Bordeaux, il affirmait être en possession ou quasi-possession de l'exercice

de toute juridiction et cela depuis un temps ancien (et se esse in

possessione vel quasi ibidem exercendi omnimodam jurisdictionem et ab antiquo

fuisse.)

Il

prétendait aussi, au nom de son église métropolitaine, à la

juridiction haute à l’imperium merum du lieu et

paroisse de St-Cyprien; qu'en conséquence de ses droits, on devait porter

l'appel à sa Cour de Bigaroque, de tout jugement susceptible d'appel rendu au

nom des prieur, chevaliers et nobles de Saint-Cyprien.

Et

enfin que le prieur devait reconnaître tenir à titre de fiefs dudit archevêque

les localités de Capella

et

de Rinhaco

et

toutes ses possessions dans les paroisses de Mouzens et du Coux.

Et

le prieur, de son côté, affirmait être investi de la juridiction haute et basse

dans les paroisses de Capella et de Rinhaco et dans le

monastère, le cloître, le marché de Saint-Cyprien et dans les fours et moulins

que le prieur avait présentement à Saint-Cyprien.

Et

pour faire cesser sur ces points toutes difficultés, une transaction amiable

fut arrêtée, entre les parties, dont voici les principales clauses :

1°

La juridiction haute en son entier et l’imperium merum et mixtum des localités de

Capella

et

de Rinhaco

et

de leurs dépendances appartiendront, en leur entier et à perpétuité, à

l'archevêque et à ses successeurs.

2°

De même que la haute juridiction, l’imperium merum et mixtum du lieu et

paroisse de Saint-Cyprien, appartiendra, à perpétuité, à l'archevêque et à ses

successeurs « quia

inventum est quod fuit ab antiquo sic », car il a été constaté qu'il en a été

ainsi, anciennement.

3°

Mais la basse justice, dont l'émolument, au dire du prieur, s'élève à sept sous

et au-dessous, pour les localités de Capella et Rinhac, appartiendra

audit prieur.

De même, la

basse justice, jusqu'à la même somme, du lieu de St-Cyprien et de la paroisse,

appartiendra en commun au prieur et aux chevaliers et seigneurs du dit lieu ;

et, comme il a été d'usage jusqu'ici, les droits de ban et de règlements, en ce

qui touche la basse justice, seront faits au nom du prieur, des chevaliers et

des nobles.

4° De même, la

haute justice seulement jusqu'à soixante sous, pour faits qui se produiraient

dans le cloître et dans le monastère de St-Cyprien et dans la clôture du

cloître, comme il en est d'usage, et quels que soient les délinquants,

appartient au prieur.

De même, la

juridiction pour faits dont la réparation ou la peine ne s'élève qu'à soixante

sous, par la coutume et le droit, si ces faits sont à la charge de gens

relevant du prieur, (familia ipsius prioris) et non d'autres

personnes, et ont été commis dans les fours et moulins que le prieur possède

présentement à St-Cyprien, la juridiction en appartiendra au prieur à l'avenir.

Mais,

au cas où les délits et crimes commis ou qui viendraient à être commis à

l'avenir dans le cloître, monastère et clôture déterminée plus haut, et dans

les fours et moulins, donnaient lieu d'appliquer la mort, la mutilation, le

bannissement ou la rélégation ou toute autre peine supérieure à soixante sous,

suivant la coutume et le droit. La poursuite, la condamnation et l'exécution

appartiendraient au seigneur archevêque, même pour les délinquants faisant

partie de la familia

prioris.

5°

Le dit prieur et ses successeurs s'engagent et promettent l'exécution de bonne

foi, que toutes les fois qu'il y aura lieu d'appeler d'une décision judiciaire

rendue par le prieur, les chevaliers et nobles ou par leurs juges, l'appel sera

porté à l'audience de la Cour de Bigaroque du seigneur archevêque.

6° Le dit prieur

tient et reconnaît tenir à fief du seigneur archevêque, tous les droits qu'il a

dans les paroisses de Mouzens et del Cos (du Coux, et, de même, pour les

localités de Capella et de Rinhac et de leurs dépendances, salvo jure

quolibet

alieno.

7° L'archevêque,

en acceptant cet arrangement ou transaction, se défendait de porter aucun

préjudice à la situation juridique des chevaliers et nobles de St-Cyprien, dans

leurs relations avec le prieur, situation sur laquelle l'archevêque et le

prieur avaient des vues différentes, et par cet arrangement transactionnel le

dit seigneur archevêque entendait expressément ne porter aucune atteinte aux

droits des chevaliers et nobles et viguiers de St-Cyprien, ni vouloir les

mettre hors de sa seigneurie, ni donner au dit prieur par cela aucun droit

nouveau[64].

Cette

transaction fut approuvée par les membres du prieuré de St-Cyprien, comme par

l'église métropolitaine de Bordeaux ; elle fut dressée à Bigaroque dans le

palais de l'archevêque, l'an du seigneur MCCCIIII indictione II, Sede romana

vacante, le

8 du mois d'août, c'est-à-dire le samedi avant la fête du bienheureux Laurent

martyr, en présence de grands personnages représentant l'archevêque et le

prieur, de nombreux seigneurs de la région, et retenue par Bernardus Caprarii[65], prêtre du

diocèse de Bordeaux et notarius seu tabellio

publicus auctoritate imperiali.

Elle

fut confirmée par le pape Clément V, à Villandrault, diocèse de Bordeaux le 12

des kalendes de décembre l'année 4e de son pontificat, soit le 21

novembre 1308.

Ainsi,

ce document nous montre le seigneur archevêque de Bordeaux, en tant que

seigneur de Bigaroque, investi de la haute justice sur St-Cyprien et son

territoire, et ayant consenti à l'abandon de la basse justice, limitée

généralement à 7 sous, au profit des prieur et de certains nobles de la

localité ou des environs.

Ceux-ci,

nobles et prieur, exerçaient cette basse justice en paréage; ils avaient donné

à la localité une administration municipale rudimentaire ; mais la communauté voulut

former un corps municipal et s'organiser en consulat. Or, ces modifications

intéressaient l'archevêque de Bordeaux, le chapitre de St-Cyprien et les

seigneurs investis de la basse justice; de là, des contestations, à cette

occasion, entre ces autorités rivales[66].

L'étude

de ce point intéressant pour l'histoire de St-Cyprien sort un peu de notre

sujet et nous entraînerait trop loin.

Le

débat élevé en 1304, entre Bertrand de Goth, archevêque de Bordeaux, seigneur

de Bigaroque, et Hugues de Beynac, prieur, et terminé par la transaction

ci-dessus analysée, se reproduisit à d'autres époques, et se termina entre

lesdits archevêques et prieur par des transactions nouvelles ; les unes, comme

celle qui intervint, en 1533[67], entre l'archevêque

et François de la Cassanhe, prieur de Saint-Cyprien, et Jean de Fages, seigneur

dudit lieu, co-seigneur avec le prieur de la basse justice, ne firent que

rappeler les dispositions de la transaction de 1308, et d'autres y apportèrent

sur des points peu importants, quelques modifications.

Cette

situation ne paraît avoir subi de modifications jusqu' à la Révolution.

Cependant, de

documents conservés aux Archives de la Gironde, on peut affirmer que, tout au

moins, au commencement du XVIIe siècle, l'archevêque chercha à

aliéner les droits de suzeraineté qu'il avait, à St-Cyprien, probablement pour

se mettre en mesure de payer les sommes que l'Etat avait mis à sa charge, sur

son temporel : cette aliénation fut consentie par M. le cardinal de Sourdis, archevêque

de Bordeaux, le 27 juin 1613, au profit de messire Jean-Jacques de Montesquiou

de Sainte-Colombe[68].

Bien que cette

aliénation eût été exécutée, M. Henry d'Escoubleau de Sourdis, frère du dit

cardinal, et son successeur à l'archevêché, obtint le 19 novembre 1741, un

arrêt du Grand Conseil qui le rétablit dans la propriété de cette terre et

juridiction, à la charge de rembourser à l'acquéreur, M. de Montesquiou, la

somme de neuf mille livres.

Et, comme ni le

seigneur archevêque de Sourdis, ni M. de Béthune, son successeur, ne furent en

situation d'opérer ce remboursement, M. de

Montesquiou garda la jouissance de la terre, qu'il détenait encore en 1660.

Et,

le 19 mai 1660, les habitants de la dite terre et seigneurie de St-Cyprien

offrirent à de Béthune d'exercer le rachat pour réunir inséparablement la dite

terre au domaine de l'archevêque ; et, celui-ci promit de rembourser à la

communauté la somme de 4.900 livres, somme jugée suffisante pour opérer le

rachat, et, pour assurer l'exécution de son obligation, M. de Béthune engagea

les droits utiles et profitables de la seigneurie jusqu'au remboursement

effectif.

La communauté

jouit des droits engagés; elle aliéna tous les offices de judicature,

aliénations qui lui permirent de rentrer dans une très grande partie de la

somme prêtée.

L'archevêque

sentait la nécessité de faire cesser cet état de choses, et de rembourser les

4.900 livres à lui prêtées ; dans ces conditions, Joseph Prunis, prêtre,

docteur en théologie, prieur royal du prieuré de St-Cyprien, tant en son nom

qu'au nom de son chapitre, promit de fournir la somme de 4.900 livres pour en

faire l'offre et exhibition à la communauté de St-Cyprien en la personne de son

syndic.

Et, en

considération de ce que cette opération était à l'avantage de son siège,

l’archevêque de Bordeaux Champion de Cicé, seigneur haut justicier da

St-Cyprien, etc., affecta et hypothéqua tous ses biens à la sûreté du dit prêt,

consentant que le dit sieur prieur et son chapitre prissent et perçussent

annuellement sur les fermiers ou régisseurs de la terre de Bigaroque la somme

de 240 livres, pour leur tenir lieu d'intérêt du dit capital jusqu'au

remboursement du capital, non exigible par le prieur et chapitre, mais dont

l'archevêque pouvait opérer le remboursement à sa volonté[69].

Cet

acte démontre qu'à la veille de la Révolution, l'archevêque de Bordeaux était

encore en possession de ses droits sur St-Cyprien, dans les conditions des

transactions antérieures.

La seule chose

importante à constater est la seigneurie et supériorité de l'archevêque de

Bordeaux, en qualité de seigneur de Bigaroque sur le prieuré de St-Cyprien et

son territoire ; ce qui entraînait pour le prieur l'obligation de faire hommage

et serment de fidélité. Notre cartulaire contient, sur ce point, des renseignements

intéressants, et on nous excusera, à cause de leur pittoresque, de les

rapporter.

Au

temps de l'acquisition de Bigaroque, faite du seigneur de Baynaco (Beynac), le

pape Clément V transporta l’hommage que faisait jusque là le prieur de

Saint-Cyprien à l'évêque de Périgueux, à l'archevêque de Bordeaux, Arnaud,

seigneur de Bigaroque. Le seigneur de Bigaroque était le seigneur supérieur des

fiefs du seigneur prieur, et celui-ci tenait encore à fief une partie de la

basse justice en commun avec les chevaliers et nobles de St-Cyprien. Le premier

hommage ou reconnaissance fut fait par Hugo, prieur de St-Cyprien en 1307 ;

les chevaliers et nobles de St-Cyprien font hommage lige et prêtent serment de

fidélité au seigneur archevêque pour la partie de la basse justice de

St-Cyprien qu'ils tiennent par indivis avec le prieur de St Cyprien[70].

Le prieur de

St-Cyprien tenait à fief de l’archevêque de Bordeaux, en tant que seigneur de

Bigaroque, son suzerain, toute la temporalité qu'il avait dans les localités et

paroisses de Saint-Cyprien, de Chapelle, de Rinhac, de Mouzens et ailleurs,

dans les domaines de l'archevêque de Bordeaux.

En

signe d'hommage et de la donation faite, le seigneur archevêque recevait, en

entrant au prieuré, la clé de la tour la plus haute de la fortification du

prieuré, que le prieur avait déposée, sur l'autel le plus élevé de l'église de

St-Cyprien[71].

L'archevêque

la livrait à ses gens; ceux-ci ouvraient la porte de la grande tour et

montaient au haut de la tour, d'où ils criaient par trois fois Bordeux, Bordeux

et

par trois fois Bigarupe,

Bigarupe. Et

les autres serviteurs de l'archevêque pouvaient escalader les murailles formant

fortification dudit prieuré et crier de la même manière et, à sa sortie du

prieuré, le seigneur archevêque devait restituer et confier la clé au prieur[72].

(e) Revenus et impôts : leur mise à ferme.

Suivant

un usage ancien, la perception directe des revenus et des impôts n'était guère

pratiquée, le seigneur affermait le droit de les percevoir, moyennant un prix, soit

débattu de gré à gré, soit déterminé à suite d'adjudication[73].

Ces

adjudications étaient généralement faites à Bigaroque vers la fête de la

Nativité de Saint-Jean-Baptiste.

Le seigneur se

faisait représenter dans la châtellenie par un bayle auquel était confié,

moyennant un prix de ferme, le droit de percevoir les droits de justice, les

amendes jusqu'à 60 sous, le droit de cotus, les droits

perçus à l'occasion des actions en justice et des défauts ; la baylie était

affermée, en une seule fois, pour Bigaroque et pour St-Cyprien ; en général, le

prix de ferme s'élevait à quarante livres de monnaie courante, quelquefois

plus, quelquefois moins.

En conséquence

de cette ferme, le bayle devait supporter les dépenses des officiers du

seigneur, dans les cours de justice, dans les assises et en vue du commun [74], payer un

receveur ou greffier ou expéditionnaire et le jour des assises le dîner des

jurés suivant l'usage ancien.

Le greffe des

juridictions du seigneur était affermé, en général, pour 16 livres, quelquefois

plus, quelquefois moins.

Le port de

Bigaroque avec les péages de terre et d'eau, pour toute la juridiction, était

affermé pour 200 livres de monnaie courante, quelquefois plus, quelquefois

moins[75].

Les

péages et leudes étaient perçus suivant le tarif inséré au chapitre des

hommages[76] .

La moitié du

port de Siorac, relevant du seigneur archevêque était affermé 10 livres,

quelquefois plus, quelquefois moins.

Les

poissons des pêcheries et le droit de pêche était affermé pour 5 livres,

quelquefois plus, quelquefois moins[77] .

Les

épaves de la juridiction étaient affermées généralement trente sous,

quelquefois plus, quelquefois moins; et ce prix de ferme diminue chaque année,

à la suite de la dépopulation du pays.

On

affermait le produit des blasphèmes contre le nom de Dieu; l'amende se divisait

en trois parts; probablement, comme à Belvès, une des parts appartenait au

seigneur, une autre à l'église paroissiale où avait eu lieu le blasphème et la

troisième part au dénonciateur[78], la part du

seigneur s'élevait à 20 sous en général.

Un

des impôts les plus importants de l'époque consistait en la dime qu'on

percevait dans les paroisses ; notre cartulaire contient sur cette perception

des renseignements intéressants.

Sans

avoir à aborder l'histoire des dîmes, nous savons qu'à l'époque de notre

cartulaire elles étaient admises dans toutes les paroisses et qu'elles

présentaient la plus grande variété, soit pour l'étendue des produits frappés,

soit pour leur fonctionnement ; la coutume, à défaut de titre,

servait à

fixer

le fonctionnement.

En outre, à

cette époque, elles étaient souvent inféodées, soit en totalité, soit en

partie; des titres ou l'usage servent de base pour déterminer l'étendue de

l'inféodation.

Notre cartulaire

contient sur cette matière des renseignements intéressants pour les paroisses

du Coux et de Mouzens.

(a) Paroisse du Coux.

Celle

paroisse était l'une des plus importantes de la châtellenie, une des plus

fertiles.

La

dîme[79] portait sur une

foule de produits du sol et se divisait en gran et petit devers pour les

habitants astreints, ce qui correspondait à une division des dîmes en grosses

et petites dîmes.

La dîme des blés

et légumes de la paroisse du Coux était affermée par la Cour du seigneur, au

plus offrant et à l'extinction des feux.

Le

curé du Coux avait droit à la moitié du prix de ferme.

Le

décimateur adjudicataire opérait les perceptions qui s'élevaient, en général, à deux

cents charges de blé, soit froment, seigle, baillargue et avoine.

Mais

le recteur du Coux n'était pas obligé de se contenter de la moitié du prix de

ferme, et il était le maître de renoncer à sa pari du prix de ferme et de

réclamer sa moitié et en nature, auquel cas il en assurait à ses frais la

perception sur les redevables. Il y avait une dîme du vin, du lin, du chanvre,

des chevreaux et agneaux vivants, et de la laine et de quelques autres

produits, ce qui constituait le petit dever ; cette dime

était, en général, affermée à prix d'argent pour 60 livres de monnaie courante,

quelquefois plus, quelquefois moins.

Le

recteur avait la moitié de cette dime, laquelle moitié, la ferme consentie, il

peut réclamer en nature et lever pour lui.

(b) Paroisse de Mouzens.

Dans la paroisse

de Mouzens, la dîme ne paraît porter que sur les blés; et, de cette dime, le

prieur de St-Cyprien en prenait la moitié, le recteur de Mouzens, un quart, et

le seigneur archevêque avait l'autre quart.

En général, elle

rapportait cent charges de blé, quelquefois plus, quelquefois moins. .

La

ferme faite, le prix s'en partageait, suivant les proportions ci-dessus, entre

les ayants droit ; et le décimateur, auprès des habitants, assurait la

perception en nature des dîmes, à ses périls et risques. Mais le prieur de

St-Cyprien, comme le recteur de Mouzens, peuvent réclamer et recevoir leur part

en nature s'ils le veulent, et le décimateur fermier sera libéré, vis-à-vis

d'eux, de la part du prix de ferme leur revenant et ils assureront pour leurs

parts la perception en nature.

Nous

ne savons rien pour les dîmes des autres paroisses de la châtellenie, dans

lesquelles la perception directe ou la mise à ferme pouvaient être pratiquées à

la volonté des intéressés[80].

Grâce à un

document inséré aux Reqesta de Clément V,

nous pouvons donner pour Mayral (Meyrals forme moderne) des renseignements sur

la dime perçue dans cette paroisse.

A

la demande de Raymond, évêque de Périgueux, et pour augmenter les ressources

très faibles du monastère de St-Cyprien, le pape approuva l'union de cette

paroisse avec le monastère de St-Cyprien, sur laquelle celui-ci avait le droit

de patronage.

Cette

union était faite sous la condition que le monastère entretiendrait à Meyrals

un vicaire perpétuel compétent, avec droit de présentation on cas de vacance.

Le vicaire aura

et gardera les vignes, prés, jardins et maisons dont avait la jouissance, au

moment de l'union, l'église de Meyrals; en outre, le prieur de St-Cyprien, ses

successeurs ou le collecteur des dîmes de la dite paroisse, doivent au vicaire

toute la dime de la laine, du lin, du chanvre et du carnelage de la paroisse et

de l'église ; la moitié de la dîme du vin et un setier de froment et quatre

setiers de méteil, et cela chaque année ; le vicaire jouira, en outre, des

offrandes et autres émoluments sous quelque nom qu'ils se présentent,-et il

supportera toutes les charges d'entretien de l'église, et le monastère de

St-Cyprien aura pour lui toute la dîme du blé de la paroisse, à l'exception des

setiers réservés au vicaire (un de blé et quatre de méteil).

Enfin

une autre ressource appartenait au seigneur.

Le castrum formait une enceinte

fortifiée, protection puissante pour le pays, les habitants devaient, avec le

seigneur, en assurer la défense ; ils étaient tenus-à en assurer la garde et

d'y faire le guet.

« Le roi de

France, Charles VII, par une ordonnance royale vers l'année 1450, année de la

pacification de son royaume, décida entre autres choses, qu'en cas de guerre,

tous les sujets dépendant des châtellenies feraient les guets et gardes au castrum

; mais, qu'en temps de

paix, ils n'y seraient plus tenus, les seigneurs du castrum

avec leurs serviteurs

en assureraient la garde, et les sujets paieraient au seigneur, à titre de droit

de garde, par an 5 sous tournois.

Et les habitants de

Bigaroque et les sujets obligés à assurer la garde, payèrent, en remplacement deux

sous et demi au temps du seigneur Blaise de Grêle, archevêque, et, aujourd'hui,

ils ne paient plus rien de ce chef [81] ».

(f) Hommages, procès et occupations

Notre cartulaire

contient, sur les hommages ou concessions à cens pour chacune des paroisses de

la châtellenie, des renseignements très nombreux ; comme aussi il relève avec

soin les procès qu'avait à soutenir le seigneur archevêque pour la défense de

ses droits, et les occupations à son préjudice du fait des seigneurs voisins et

qui avaient entraîné des diminutions de sa seigneurie.

Nous

n'avons pas l'intention d'étudier, d'une manière complète, cette partie de

notre sujet; nous l'avons fait pour la châtellenie de Belvès, chap. I, IV et V,

pages 33 à 55 du tirage à part. Nous n'avons, après un nouvel examen du sujet,

rien à modifier à nos conclusions.

Cependant,

en laissant bien des renseignements de côté, il nous est impossible de ne pas

indiquer les renseignements que fournit sur ces points divers notre cartulaire.

(g) Hommages

ou concessions à cens.

Nous

trouvons dans notre cartulaire plusieurs listes des vassaux et des hommages

faits, en 1337, pour les paroisses de Cabans, Bigaroque, Le Coux, Lussac (fol. 179

à 182, ; en 1459 (fol. 182 et suiv.) ; les hommages furent reçus, à

Saint-Cyprien, le 10 février 1489 (fol. 160 et suiv. ) pour les paroisses de

St-Cyprien et de Mouzens; pour les paroisses du Coux et Bigaroque, les hommages

furent reçus à Belvés le 20 septembre 1493 (fol. 146 et suiv.) et le 12

septembre 1493, au même lieu, par Jean Joly, prêtre, pour les mêmes paroisses.

Ces actes d'hommages ne décrivent dans leurs déclarations que l'objet même

donné en inféodation, avec les tenants et aboutissants ; mais, grâce à ces

indications très succinctes, nous obtenons cependant des renseignements sur la

topographie, les fontaines, ruisseaux, chemins et autres particularités du

pays. .

Ainsi, nous

constatons l'existence d'une pêcherie aux Hégor, paroisse de Cabans, (fol.

128); d'une autre à Vic (fol. 130). Dans la paroisse de Cabans, nous constatons

l'existence d'un ruisseau appelé Rivus de Roanel ou Raunel, d'un canal del

Viguier, et d'un autre ruisseau appelé de Carbonieyras, paroisse de Cabans ;

dans la paroisse du Coux, la Combe d'Aurival[82], formée par le

ruisseau d'Aurival, descendant-des plateaux de St-Georges la Catène, coulant du

nord au sud, et se jetant dans la Dordogne ; il est parallèle à la limite de la

paroisse de Mouzens.

J'emprunte à notre cartulaire deux

hommages qui y sont relatés, pour que l'on puisse se rendre compte des

renseignements qu'ils peuvent fournir.

Déclaration de

Guillaume de Puymouste, habitant

du lieu de Saint-Cyprien qui tient à St-Cyprien du seigneur archevêque de Bordeaux …..

quoddam hospicium vocatum de Lossa, situm in loco Sancti Cipriani, infra murum

noviter constructum, confrontans

cum fossato dicti locicum hospicio nobilis Bertrandi de Virazel, vanella media,

et cum hospicio Ademari La Myanna et cum portali de Lossa et cum carriera

publica qua itur de dicto portali versus monasterium Sancti Cipriani (fol.

160).

Déclaration de Pierre de Vars et ses frères... partem territorii vocati La

Besseda, siti in parochiis de Paleyraco et de Cabans, confrontans cum itinere

antiquo quo itur de loco ubi erat posita Crux de La Palme versus Cadunum et cum nemore de Bellovidere

et cum pertinenciis de la Rocgia (La Rougie, état-major, commune de Paleyrac)

et cum quadam cruce vocata La Crosilha, et cum juridictione domini abbatis

Caduni quam idem dominus sibi transportavit (fol. 128).

Toutes

les déclarations mentionnent les charges en argent, en céréales ou en corvées

dues par les tenanciers; elles n'étaient pas très élevées, quelquefois elles

présentaient une certaine indétermination ; c'est ainsi que pour des cessions

de terres et de prés, nous trouvons cette clause, après avoir indiqué que la

redevance serait de dix deniers tournois, et autant d'acapte,

« Cum pacto

augmentandi predictum redditum et accaptamentum ad ordinationem duorum proborum

virorum, si predictum pratum non sit bene arrenduatum cum predictis decem

denariis T. de redditu et accaptamento ».

Cette clause est

exceptionnelle, nous ne l'avons rencontrée que deux fois (fol. 137) et il est

remarquable que les tenanciers trouvaient là une garantie contre l'arbitraire